摘 要:仪式是一种特定的行为模式,是由仪式主体按照特定的角色方式联结起来的结构。音乐是人们用来进行仪式的特定符号,它的意义和功能存在于特定的仪式结构当中,并付诸于模式化的行为。蒙古族科尔沁萨满仪式上的音乐与非音乐的音声因素共同组合成一种特定的符号,在“人——神——人”的关系结构中彰显其特定的意义和功能。

关键词:科尔沁;萨满;仪式音乐;结构;模式

作者简介:杨玉成(博特乐图,1973~),蒙古族,艺术学博士,博士后。内蒙古艺术学院教授,内蒙古大学博士生导师、中国音乐学院博士生导师。

*本文原载于《大音》第1期(2009年)仪式因时代、人群及其本身的主题而五彩缤纷,而且即使是同一种仪式,由于人类思维的复杂性和人类行为的多样性,使得它的表现形式往往纷繁多样。而我们应该更加注意仪式背后的深层结构以及内在的逻辑。就像语言、行为等符号形式一样,仪式也是人类借以表达思想观念和文化传统的一种符号系统。因而,就像“语言——言语”的二元结构那样,仪式中存在着一种深层模式与表层形式的二元关系结构。下面我们将要探究的便是仪式的模式和结构及其与特定的传统表现方式之间的联系,从而突现仪式结构中口传音乐的存在方式及其表现。

李亦园在《说仪式》一文中写到:

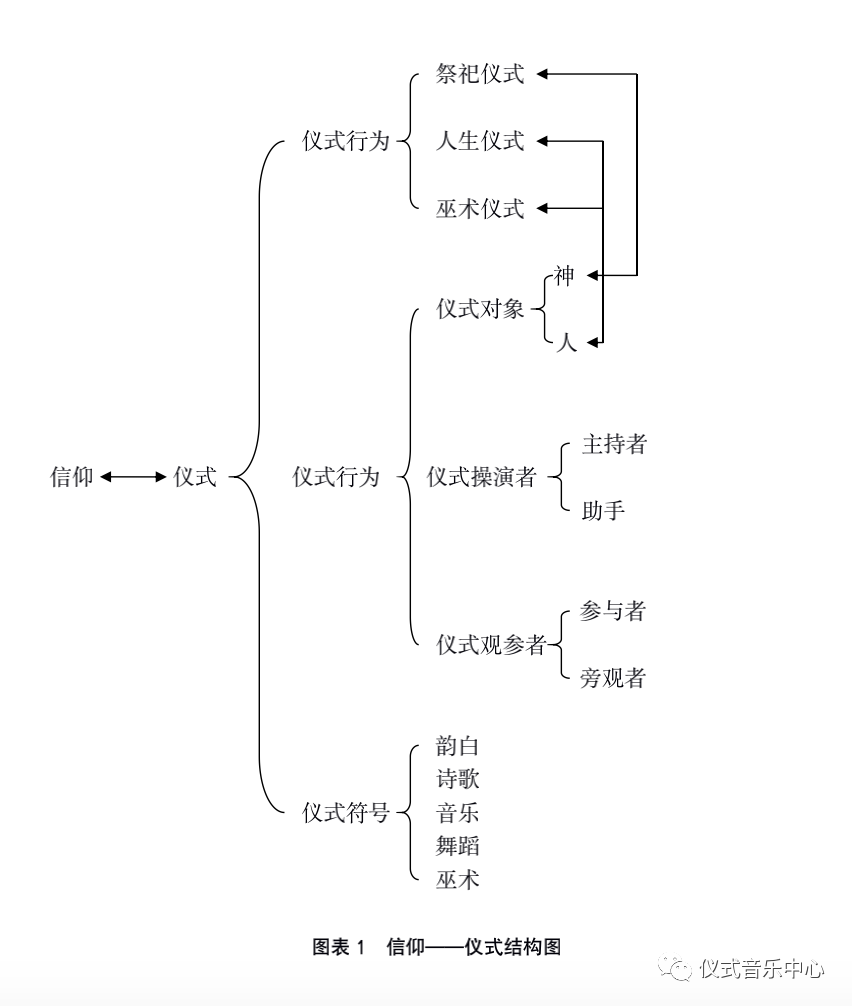

人类的宗教领域中,经常包括两个重要的范畴,一方面是对超自然存在以至于宇宙存在的信念假设部分,那就是信仰;另一方面则是表达甚而实践这些信念的行动,那就是仪式。仪式是用以表达、实践、以至于肯定信仰的行动,但是信仰又反过来加强仪式,使行动更富有意义,所以信仰与仪式是宗教的一事两面表现。(李亦园 2004:36)

人们通过仪式表达和实践信仰,进而肯定和重申信仰所蕴含的观念、思想、价值、意识、认知等信息。信仰是一种抽象存在,平常它蕴藏于人们的头脑中,而仪式是社会化的象征行为,通过仪式,信仰得以表象化。亚里山大说仪式是按计划进行的或即兴创作的一种表演;特纳的著名定义中,仪式是用于特定场合的一套规定好了的正式行为。(菲奥纳·鲍伊 2004:176)也就是说,仪式是一种行为模式。既然仪式是表演、是行为,那它必定要有表演者——也就是仪式行为者。仪式上,仪式表演者按照一定的规则和规程,以诗歌、音乐、舞蹈、巫术等“仪式符号”来进行仪式表演。因此,把仪式归为仪式主体、仪式行为和仪式符号三个层面。其中,仪式行为包括祭祀仪式、人生仪式和巫术仪式三类。祭祀仪式如祭天、祭鬼、祭祖、求雨等,是与“神”有关的仪式行为;人生仪式,包括生祀、成年礼、结婚礼和丧礼等,也是与“人”为对象的仪式行为;巫术仪式,包括驱鬼、祛灾、治病等,也是与“人”为对象的仪式行为。(曹本冶 2001:13~14)仪式主体包括三种角色:仪式对象,也就是仪式表演所针对的对象,当这一对象是“神”,那么仪式往往是祭祀仪式,如果对象是“人”,则是人生仪式或巫术仪式。

本论文是笔者在2004年和2005年,在内蒙古东部通辽市科尔沁左翼中旗腰林毛都苏木南塔林艾里嘎查以及在扎鲁旗巴彦茫哈苏木巴彦茫哈嘎查进行的三次科尔沁萨满仪式音乐田野调查的基础上写成的。通过对仪式角色及仪式过程的描述来总结科尔沁萨满仪式音乐的结构及基本,观察音乐在仪式结构中其它因素之间的关系,探讨它在仪式语境中的意义和功能。

蒙古族萨满仪式的仪式主体与角色模式李亦园认为“文化是抽象的存在,人才是主体,人怎么样‘表演’文化才是最关键……,他在表演文化所给的指令。”(李亦园 1996:69)人是仪式的主体,人是仪式的发起者、实施者、参与者和完成者。人在仪式当中扮演的角色以及相互间关系所形成的模式,是仪式赖以存在的框架,是仪式运作进行的关键。因而,通过观察仪式主体在仪式中的关系情况及其行为以及它所彰显出来的意义,可以对仪式结构模式以及内部的运作机制进行深入了解。

一、蒙古族科尔沁萨满仪式的角色模式

蒙古族萨满仪式角色包括仪式对象、仪式操演者和仪式观参者三种。在各种祭祀仪式、祈祷仪式中,仪式对象并不是具体的人,而是神。在驱病消灾等巫术仪式中,仪式对象才是人。仪式操演者为萨满及其助手,而仪式观参者包括参与者和旁观者。

(一)萨满神职

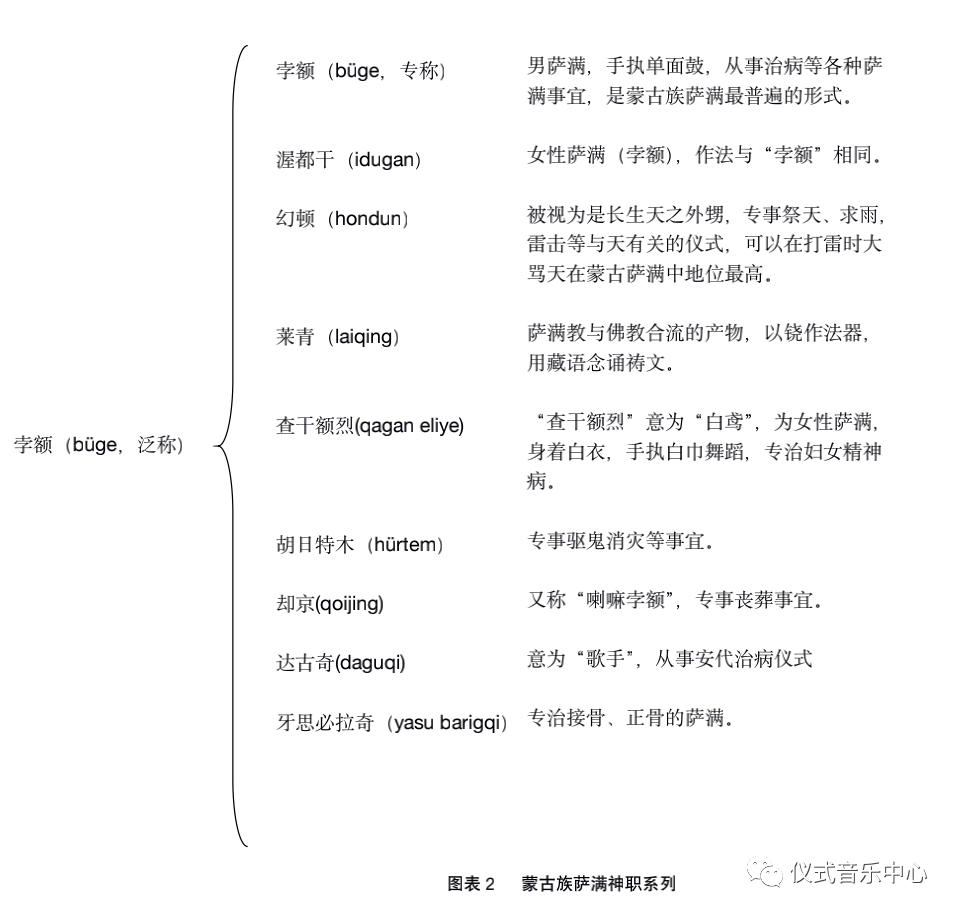

萨满仪式的操演者便是萨满神职。蒙古族萨满按照职能以及仪式当中所扮演的角色,对神如何进行分类。蒙古萨满通常称为“孛额”(又写作“博”、“勃额”等)。在蒙古族萨满文化中,这一名词有两种含意:作为专称时,“孛额”指的是男性萨满巫师,它是蒙古萨满最普遍的一种神职;作为泛称时,“孛额”一词是蒙古萨满的统称,它不但包括了专称意义上的“孛额”,而且是“渥都干”、“幻顿”、“莱青”、“查干额烈”、“胡日特木”、“却京”、“达古奇”、“牙思必拉奇”等其它萨满神职的统称。

在萨满神职系统中,根据宗教属性可分为单一型、融合型、世俗型三种。单一型萨满指的是尚保持着萨满教固有传统的神职,孛额、渥都干、幻顿、查干额烈、胡日特木等均属此类。融合型神职指的是融合兼具萨满教和佛教双重因素的萨满神职,莱青、却京属于此类。区分单一性萨满和融合型萨满的最主要标志之是单一型萨满击鼓舞蹈,唱念蒙语神歌;融合型萨满作法时席地而坐,手执佛教法具,拜佛教诸神,诵唱藏语经。世俗型萨满是指从一般萨满中分衍出来的世俗“神职”,此类萨满某种程度上已经丧失了神职身份,但保留了作为神职的部分功能,达古奇和牙思必拉奇便是这种角色。以达古奇为例,在萨满仪式或安代仪式上,此神职往往承担助手的任务,协助萨满唱神歌,不过他们不能像萨满那样通灵附体,因而他们只是介乎于神职和普通民众之间的特定角色。需要说明的是,由于明朝中叶开始,尤其清代以来佛教对蒙古地区的广泛而深刻的影响,萨满教本身发生了重大改变,融入了许多佛教因素。在科尔沁地区,萨满教分离出黑萨满(hara jüg un büge)和白萨满(qagan jüg un büge)两个派系,黑萨满保持萨满教原有传统,白萨满则归附佛教,在本身的教义以及表达系统中大量融合进佛教因素。因而,这里所说的“单一”,并非真正单纯,它只是保持了更多的萨满教传统因素而已。

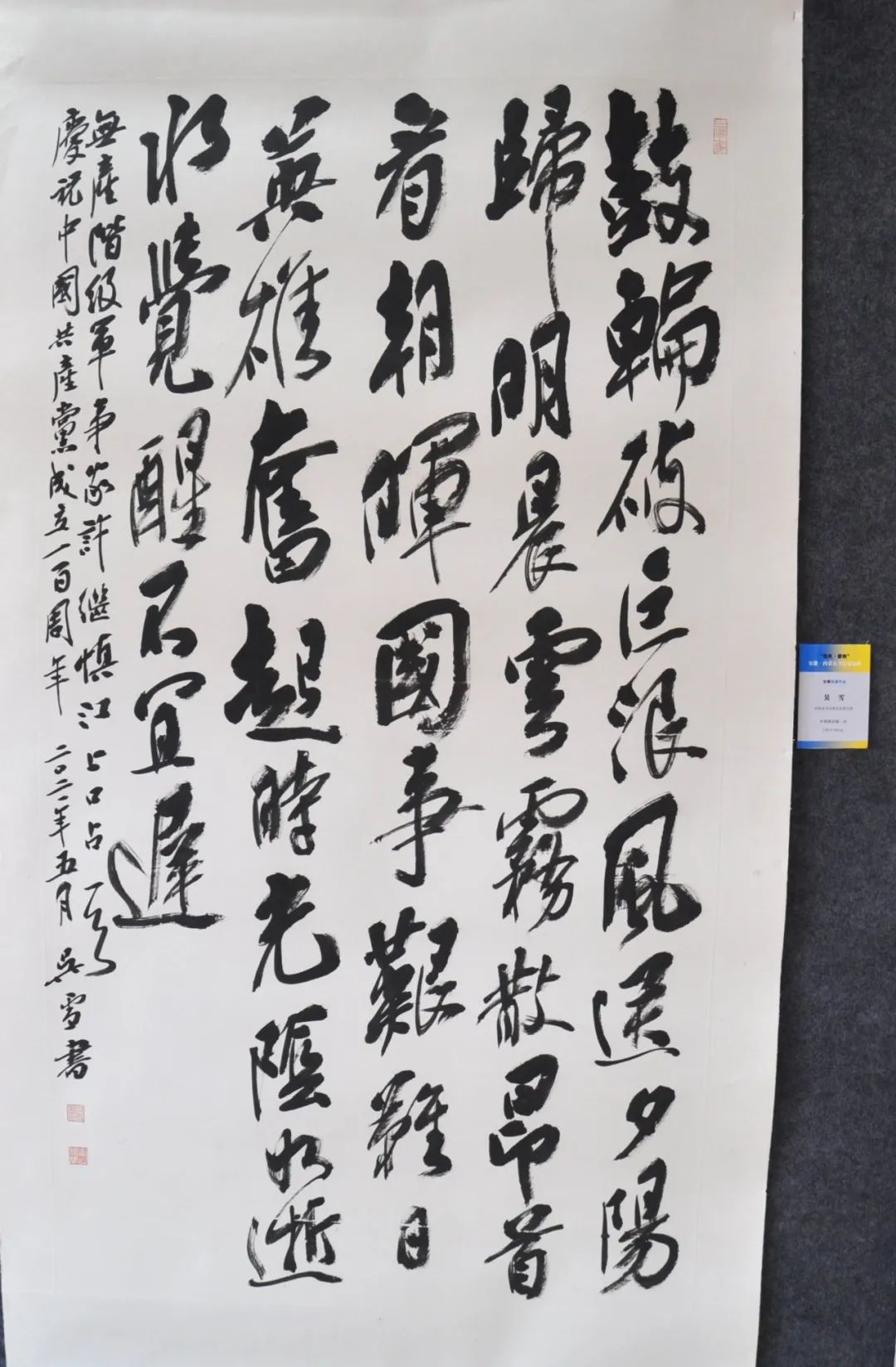

图1: 色仁钦孛额/杨玉成摄

根据萨满神职不同的仪式职能,可分为专门型神职和复合型神职两种。专门性萨满是指那些专门从事某些特定仪式或具有专门功能的萨满而言,幻顿、却京、查干额烈、胡日特木、牙思必拉奇、达古奇等属于该类。例如,幻顿专门处理雷击事件,主事祭天、求雨等与“天”有关的事情。另外,萨满教认为有一种巨大无比的鸢,它从天空飞过时被它的影子罩住的妇女得一种癔病,萨满神职中的“查干额烈”(意为“白色的鸢”)便是医治这种病的专门神职。

在各萨满神职中,孛额、渥都干、莱青三者既能祭天求雨,也能驱病禳灾,一职多能,完成各种法事,因而最为普遍。

(二)仪式角色

萨满神职与其他角色之间的关系是萨满仪式角色关系的核心内容。它包括三个层面:萨满神职之间的关系,萨满神职与仪式对象之间的关系以及萨满与仪式观参者之间的关系。

神职与神职之间的关系主要有仪式主持和助手的关系以及仪式者与仪式对象的关系两种。

图2: 钱玉兰莱青/杨玉成摄

多数萨满仪式程序繁多、内容复杂,一名萨满是无法独自完成所有仪式事宜,需要多名萨满共同协作,分工完成。而最通常的情况是,老萨满带领徒弟共同完成。也就是说,萨满神职之间的关系为师徒关系。这种关系方式有着显明的主附角色分别。根据笔者对科尔沁萨满仪式所进行的三次田野调查的情况来看,不同角色在仪式中的身份地位的差异是十分显明的。根据以科尔沁右翼中旗腰林毛都苏木南塔林艾里村进行的萨满“闯关”仪式的田野调查(2004年10月)情况来看,仪式中地位最高的为当时79岁的著名孛额色仁钦(1925~2007年)。其次是他的徒弟也是助手钱玉兰(1946年~),然后依次是色仁钦的大弟子毛脑海、钱玉兰的弟子呼日勒、色仁钦的女儿八月等。所有仪式都由色仁钦主持,钱玉兰担任组织的任务,并协助色仁钦一起请神附体,是仪式中第二号角色。在仪式上,毛脑海和呼日勒既是徒弟又是助手,他们既在师傅的帮助下通灵附体,并与其他教徒一起参加“闯关”仪式,而且还要协助师傅击鼓歌唱,帮助年轻萨满附体和闯关。对这次参加“闯关”仪式的十八名萨满进行的调查情况来看,其关系主要有以下两种:一是师徒关系。其中色仁钦是众萨满的师傅。另外,钱玉兰和毛脑海各有数名徒弟,但他们仍尊称色仁钦为最高的师傅(bagsi),从而形成了以色仁钦为塔尖的一个纷繁交织的金字塔式的关系网络。二是仪式者与仪式对象的关系。闯关仪式是为年轻萨满举行的入教仪式,它包括两个方面的内容:闯关和附体。一般来讲,年轻萨满不具备自己通灵附体的能力,只有在师傅的指引和保护下,他们才能闯关,体验通灵附体。因此,在闯关仪式中,师傅与徒弟之间便形成了仪式操演者与仪式对象的二元关系。

图3: 请神附体/杨玉成摄

仪式角色的第二种关系是神职与仪式对象之间的关系。这里所说的仪式对象不同于前面神职内部师徒之间形成的仪式者与仪式对象的关系,它是指在驱病消灾仪式中处于医治者角色的萨满与处于被医治者角色的患者之间的关系。萨满教认为,人患疾病是由于鬼魅作祟,根除病患先要驱除病虐,举办仪式的目的便在于此。在仪式当中,患者被看作是病虐鬼魅的栖身之处而始终处于被动的地位,仪式操演者通过仪式来采取种种方式驱赶或劝导它停止危害并离开人体。在这种关系当中,萨满和患者之间是单纯的仪式者和仪式对象的关系。

图4: 闯关仪式/杨玉成摄

仪式参与者包括仪式的直接参与者和观众两种。观众是仪式的旁观者,他们虽然置身于仪式之外,但由于身处仪式场景而往往不由自主地成为仪式语境因素的一个组成部分。他们的态度往往直接影响仪式表演。根据我们的田野观察,越是观众多的情况下附体体验的成功率越高,其痴狂程度更深,观众对表演的影响可见一斑。另外,参与者是指那些虽然处于仪式之外,但仍然能够与仪式形成呼应的角色群。在田野调查中看到,萨满神歌的演唱是一领众和的形式,“领”者为主事萨满或其助手,“和”者为众萨满弟子以及观看仪式的民众。另外,民众可以以多种形式参与到仪式当中。根据我们的观察,仪式前大量繁琐的准备工作以及仪式中类似秩序的维持等一些细微工作往往都是由有经验的观众协助完成的。

蒙古族萨满仪式音乐的属性与构成仪式是一个由许多因素所构成的结构整体。而“结构的组成部分受一整套内在规律的支配,这套规律在决定着结构的性质和结构的各部分的性质。”(特伦斯·霍克斯 1987:7)在仪式当中,音乐处在一个由多种因素构成的语境关联当中。脱离了它的语境,仪式音乐也就失去了作为仪式符号的意义。因此仪式音乐的研究,应当把它放置在仪式实践当中来考查,揭示它在仪式中的意义、功能以及人们对它的认知。

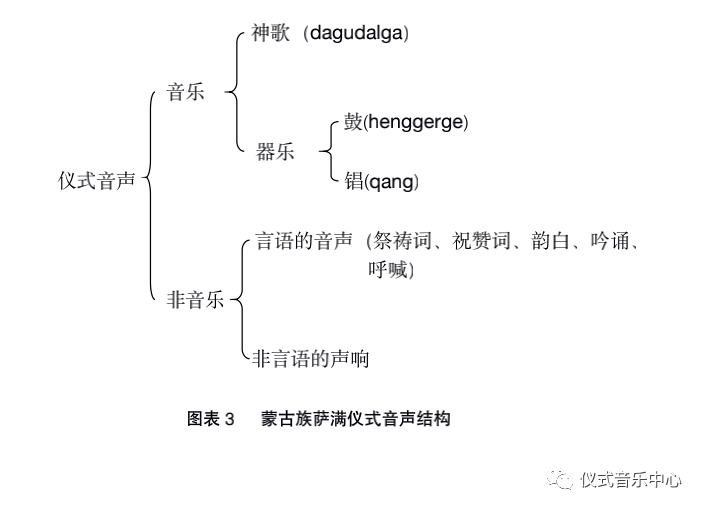

一、萨满仪式中的音声

按照曹本冶的观点,“音声”的概念包括一切仪式行为中听得到的和听不到的音声。(曹本冶 2008:13)曹本冶所用的“音声”概念,不但包括了仪式中的音乐因素,而且也包括了其它非音乐的但是具有音乐的属性特质的声音因素。对此薛艺兵说“仪式环境中的各种声音都可能具有‘音乐’的属性而成为仪式音乐研究的对象”。(薛艺兵 2003:73)按照这一概念,在蒙古族萨满仪式中,以音乐形式表现的因素主要有两种:一是萨满神歌,二是器乐。萨满神歌是由词和曲结合而成,器乐则主要有亨格日格(henggerge,鼓)和锠(qang)两种乐器。具有音乐性的音声,包括祭祀、颂神时带有一定节奏和语气顿挫的祭祷词,祝赞词和其它形式的韵白、吟诵以及萨满作法跳动时萨满服饰金属物质相互碰撞发出的声音等。

(一)音乐因素

1. 神歌

萨满神歌,根据其仪式中的意义和功能,分为献祭歌、祈祷歌、颂赞歌、请神歌、娱神歌、倾诉歌、劝解歌、送神歌等。前三者是在仪式上向神灵献祭、祈祷时演唱或赞颂神灵时演唱的歌曲;后五个与特定的仪式阶段有关,请神来附体时要唱请神歌、娱神歌,而神灵附体后向神灵倾诉情况或劝解神灵放过病人时要唱倾诉歌或劝解歌,附体结束时唱送神歌送去神灵。下面是萨满仪式上向各方神灵祷告时演唱的歌曲。

其实,这里所谓的神歌,并不是一般意义上的“歌”(daguu)的概念。在蒙古族萨满的观念中,它叫作“dagudalga”,意为“呼号”[《蒙汉词典》译为“召请词”(内蒙古大学蒙古学研究院蒙古语文研究所 1999:1144)],唱神歌叫“dagudalga dagudahu”,意为“喊呼号”、“叫呼号”。因为,神歌是给“神”唱的,“dagudalga dagudahu”这一词,从语感上看其中蕴含着某种具有崇奉性的“祈愿”或“祈求”的意味,故它不同于一般意义上的给人唱的或自娱自乐而唱的“道”(daguu,歌)。

图5:科尔沁萨满鼓/杨玉成摄

2. 鼓乐

鼓(亨格日格)是萨满教重要的法器和乐器。蒙古族萨满鼓为单面鼓,称“tala henggerge”。关于单面鼓的来历,科尔沁萨满当中流传着如下一段传说:

相传,霍布克图孛额是科尔沁孛额的祖先,是成吉思汗时期的通天巫阔阔出的后世弟子。他有三件宝物:一是双面大红鼓,骑上它可以上天下地,任凭遨游;二是六十四条飘带的布花裙,围上它可以上九重天;三是十八面青铜镜,系上它使他无可匹敌。霍布克图孛额凭借这三种宝物无所顾忌,惟所欲为。有一次霍布克图的母亲得重病,霍布克图自己却无可奈何。葛根喇嘛听到此消息后,带着七名弟子来找他,正值霍布克图外出不在家,葛根把他母亲的病治愈好。霍布克图回来后看见母亲的病已经痊愈,他对葛根喇嘛高强的法术大为吃惊,决定找他决一胜负。于是他骑上大红神鼓追上了葛根,飞向他们的头顶用九九八十一道雷电轰向葛根及其弟子。但葛根喇嘛和弟子藏在铃和摇鼓中躲过了雷电。霍布克图与葛根斗法七年,最终不敌,骑上双面大红鼓,向雪白的圣山遁去。葛根摘下金刚杵投向于他,正中神鼓,双面鼓的一面被击破,霍布克图向下跌落,落在雪白圣山山麓上的檀香树枝上。结果,花裙上的六十条飘带剩下了二十四条,十八面铜镜只剩下了九面,双面大红鼓变成了单面鼓。(1)

蒙古族萨满鼓有两种:一种是“握执型”,科尔沁萨满所用的鼓便属此类;一种是“抓执型”,除科尔沁以外的其它地区蒙古萨满都用此类鼓。(2)科尔沁萨满鼓是将三寸许的薄铁片,围成直径约一尺半的圆圈,再把褪毛的生羊皮或驴皮蒙在其单面上,鼓身下按有尺许长的鼓柄。作法事时一手执鼓,一手用“扎希古尔”(zasigur,鼓槌)来敲鼓。“扎希古尔”即鼓槌,是以约一尺长的木片或竹片,外面裹以红布或兽皮。蒙古国喀尔喀、布里亚特等蒙古族萨满所用的鼓均为“抓执型”萨满鼓,因而又称“抓鼓”。其形制是将宽约寸余的榆树、杨树或落叶松板条弯成直径为二尺左右的圆圈,用狍、鹿、山羊、牛或疯狼皮蒙以单面上,并以固定。在鼓背圈上钉上三或四个铁环,环上系皮条作为三角形或十字形把手。另外,还有正圆形、椭圆形、蛋卵形、三角形、五角形等不同形制的萨满鼓。

图6: 蒙古国布里亚特萨满([蒙古国]巴图孟克:《布里亚特萨满教习俗简况》[斯拉夫蒙文],蒙古国艺术出版社,乌兰巴托,2005年)

萨满鼓是蒙古萨满最重要的法器之一。一名萨满只要有了一把萨满鼓,即使没有其它法器也能够行巫作法。这与萨满鼓特定的仪式功能相关。音声是仪式最主要的标志之一,有了音声,才能算是有了特定的仪式氛围。这里,鼓乐和神歌一样,是向神灵发出的一种语言,是人神交流沟通的媒介。没有了神歌和鼓乐,人神无法沟通,人无法作用于神,神也无法回应于人,仪式也就失去了它的效应。因此,只要有了神歌和神鼓,萨满就能够与神沟通,仪式也就能够得以进行。

3. 锠(qang)

锠,便是镲或钹,是蒙古族萨满神职之一——莱青所用的法器,是莱青区别于孛额的主要器物标志之一。莱青是佛教与萨满教融合的产物,有许多方面莱青与喇嘛相同,如作法时以锠伴奏,念诵藏语经文,席坐作法。但与喇嘛不同,莱青属于萨满系统,他们也像孛额一样,通过神灵附体来作法。

图7:演奏锠/杨玉成摄于2004年10月)

综上所述,作为乐器,鼓和锠主要有两种功能:一是为神歌和舞蹈伴奏,二是用来为仪式操演烘托气氛;作为法器,鼓和锠的声音是萨满向神灵发出的一种神圣语言。也就是说,它们是乐器,而在仪式上同时担当着特定信号发出体的作用。

(二)非音乐的音声成分

非音乐的音声成分包括用吟诵、韵白、呼喊等形式表达的祭祷词、祝赞词等言语形式,以及非言语形式的声响等两种。

1. 言语的音声

在任何一种形式的表演中,演出者与民众之间的互动要在特定的“语域”中完成。语域,是所有的交际手段,它不但包括了特定的韵白、吟诵和音乐等言语形式,还包括了肢体语言在内的各种辅助语言。在萨满仪式上的言语方式与日常用语不同,其表述方式也与后者相异,它是一种特定的仪式言语。这里,仪式言语的语言学特征暂且不论,就它在仪式中的具体表现作一简单探讨。

仪式语言不是像日常用语那样“说”出来的,也不是像神歌那样是“唱”出来的,而是以韵文体的诗歌形式“吟诵”的或“韵白”的。所谓的吟诵或韵白,是指带有相对固定的节奏样式以及依随于语言句法和语气的抑扬顿挫,形成一定的结构模式和声调变换。这种语言与日常用语不同,它在一定程度上构成了带有一定音乐性的言语。有两种形式:一是祭祷词、祝赞词等,与神歌一样,这些体裁也是萨满与神交流的特定语言,是一种具有鲜明节奏律动和抑扬顿挫的吟诵。二是即兴诗歌。是根据仪式的即时情景即兴编诵的诗歌。如,在2004年10月22日(农历九月九日)举行的萨满仪式上,年轻孛额图力古尔神灵附体后,“借口”说出了许多所谓的前生、今世与来生的事情,而他是通过韵律诗朗的形式表达的。这种表达既不是音乐抒唱,也与一般性的道白言说相区别,它是一种带有音乐性的韵诵。除此之外,萨满仪式贯穿着带有节奏性或带有一定腔调性质的呼喊等,也属于言语的音声成分。

2. 非言语的声响成分

萨满仪式上,只要有意识地制造并为仪式主题所服务的声响,无论它是音乐性的还是非音乐性的,无论它是言语性质的还是非言语性质的,都是出于仪式需要而发,因此也在我们的探讨范围里。在蒙古族萨满仪式音乐里,非言语的声响成分有许多种。但是这里所说主要有两种:一是萨满在舞蹈时铜镜相互碰撞所发出的音声;一是萨满鼓特殊的声响。

图8: 九面镜/杨玉成摄

九面镜(yisün toli)是蒙古萨满主要法器之一,由青铜铸成,故又称“铜镜”(hürel toli),在宽约半尺的皮带上钉有九面(3)大小不一的圆形青铜镜,镜面上镂有神、鱼、龙、树木、花卉等图案。在作法时孛额将其系于腰上,舞蹈时九面铜镜相互碰撞发出“哗哗”声响。另外,科尔沁萨满鼓的鼓柄与鼓身连成一体,柄端有三个铁环,每环上又套有一至三个小铁环。作法时,孛额一边敲击鼓面,一边摇动鼓柄,从而鼓柄上的三个小铁环相互碰撞发出“沙沙”声响。除了铜镜、铜铃、鼓柄铁环等发声体外,蒙古孛额所用的系有小铜铃的法器——铃鞭,也具有这样的性质。

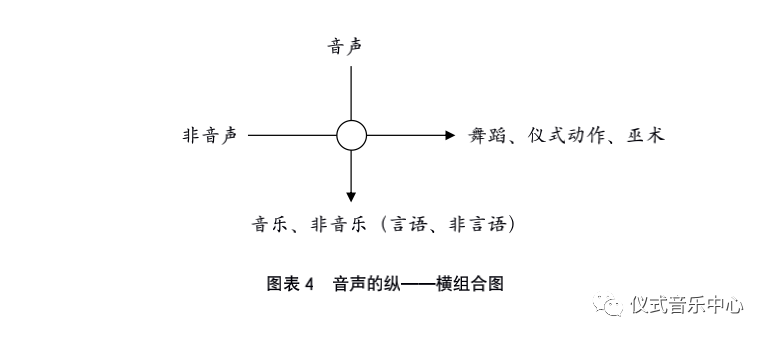

二、仪式中音声因素的组合

在萨满仪式中,一方面作为音乐的神歌和萨满器乐和非音乐的诸般音声因素,彼此交融,混为一体,形成一个整体的音声结构;另一方面,这些音声结构诸因素整体或单独地与舞蹈、巫术等因素相结合,从而构成整体的仪式行为表达。因此,我们把这种组合分为音声因素间的纵组合和音声因素与非音声因素的横组合两种方式。

(一)音声因素的纵向组合

音声因素的纵向组合包括了音乐因素间的组合和音乐因素与非音乐因素的组合两个方面。

1. 唱词与曲调的组合

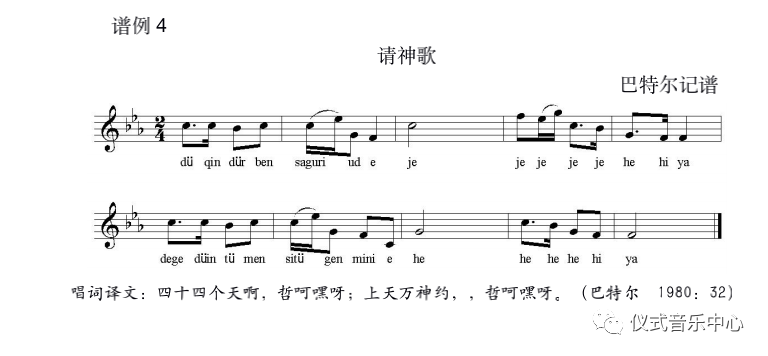

从音乐形态特征上看,蒙古族萨满神歌曲调一般由上下两个乐句构成或是由单乐句构成;唱词一般为四行或二行一段,词曲搭配的典型形式为“一对二”或“一对四”的程式。具体而言,当曲调是由上下两个乐句构成的呼应式结构时,一段唱词一般要在两遍曲调上唱完;当曲调是单一乐句的重复式结构时,一段唱词往往在四遍曲调上唱完。萨满神歌的唱词压头韵和腰韵,头韵单元对应乐句,腰韵单元对应乐节。萨满神歌唱词中有大量无实际词意的虚词和衬词,如科尔沁蒙古族萨满神歌中的“阿哈咴”、“合哲嘿耶”、“捷古日、奈古日”、“哲嘿耶”等词,无实际意义,却大量用于萨满神歌中,成为科尔沁萨满神歌标志性用语。萨满神歌的演唱往往采取“一领众和”的形式:

这里,领者为仪式操演者——即萨满或他的助手,和者为仪式观参者——即参与仪式者和旁观者。“领”者唱前一乐节实词部分,“和”者唱后一乐节虚词“哲哲哲哲、哲嘿呀”衬词,从而神歌在“领——和”二者的呼应互动中展开。萨满神歌演唱往往伴以舞蹈动作,从而其音乐短小却节奏性很强,强弱对比明显。

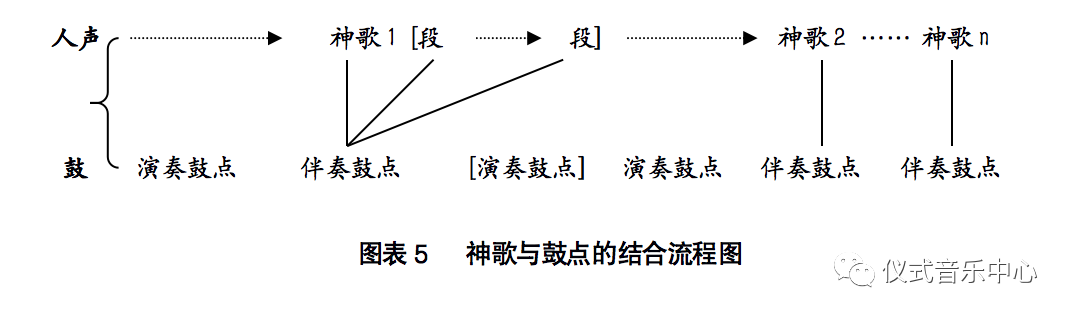

2. 神歌与鼓(锠)乐的组合

鼓(锠)乐覆盖整个萨满仪式过程,中间不时地夹进神歌演唱。其中,鼓乐是一套固定的节奏模式,并伴以特定的舞蹈动作。下面是科尔沁萨满鼓基本鼓点:

这一节奏模式有时用作神歌的前奏、间奏和尾奏等,而为神歌的基本伴奏鼓点为:

下面是一首科尔沁萨满神歌:

萨满先是在上举“演奏鼓点”上击鼓跳舞。这种节奏前长后短,前松后紧,形成富有弹性的律动。这种节奏模式两边重、中间轻,演奏时力度对比明显,加强了节奏的弹性。一阵击鼓舞蹈之后,接着演唱敬神祈祷神歌,萨满鼓点为“一拍一击”的形式(见上举“伴奏鼓点”)。神歌的每段间的间歇时或者歌与歌之间的连接之处,都要变换到“演奏鼓点”,从而唱腔与伴奏形成一种循环往复的进行模式。

“演奏鼓点”与神歌的“前奏、间奏、尾奏”等位置是相对应的,而“伴奏鼓点”与神歌的演唱部分相对应。这里,随着神歌与演奏鼓点交替出现,神歌与伴奏鼓点形成同步。

3. 音乐与非音乐的音声因素之间的组合

萨满仪式上的吟诵、韵白出现于神歌或舞蹈开始之前,引导音乐开始,从而起到“引子”的作用,而呼喊则夹杂在神歌、鼓(锠)乐和舞蹈之间,从某种意义上起到“帮腔”的作用。

仪式上,萨满在作法舞动时,系在腰间的九面铜镜相互碰撞所发出的声响,贯穿在整个仪式过程。这种声响随着动作的缓急幅度而时显时隐,时弱时强,并与歌声、鼓声交织在一起,制造出一个奇特的仪式音声氛围。除此之外,萨满鼓柄上的三个小铁环互相撞击所发出的声响,无音高变化,无模式化的节奏律动,故也属于非音乐的音声因素。如谱例3所显示的那样,铁环所发出的“沙沙”之声贯穿于整个萨满鼓演奏过程,也是萨满仪式音声结构不可或缺的一个组合部分。

(二)音声因素与非音声因素的组合

这里所谓的非音声因素主要是指舞蹈动作、仪式动作和巫术而言。在实际的萨满仪式上,我们很难分辨哪些是属于舞蹈,哪些只是特定的仪式动作。一般来讲,一种动作具有连续性,而且以“娱神”或“娱人”为目的,便可看作是舞蹈。动作不具备一定连续性,且目的只是象征性的、指令性的,如挥手、鞠躬等,可看作是特定的仪式动作。

萨满仪式中,歌、舞、乐三为一体。正如若杰所言“就音乐而言,萨满鼓或其它乐器基本的功能是支持歌唱,提供一种节奏,而节奏又是对舞蹈的最主要的支持,以及产生戏剧化或节律化的行动。简言之,音乐在这里明显地扮演着类似于剧场音乐的角色。”(薛艺兵 2003:100)神鼓伴以神歌演唱,神歌鼓乐兼以舞蹈动作,舞蹈升至成为巫术,这是蒙古族萨满仪式中,音乐与“音乐外”因素相互结合的典型形式。

蒙古族萨满仪式音乐的表演程式仪式音乐的表演俨然是一套规定好的表演程式。作为仪式表达因素之一,仪式音乐的符号意义及其在仪式中的运用受制于仪式的性质以及仪式规程。

一、萨满仪式音乐的表演程式

萨满仪式分为准备阶段和仪式阶段两个部分。

(一)准备阶段

仪式之前要充分准备仪式所用的各种祭品、器具等。由于萨满祭品和器具有着特殊的仪式要求,因而其仪式前的准备工作较为复杂。根据对科尔沁萨满仪式进行的三次田野调查情况来看,仪式前的准备工作往往前一天便开始,尤其是举行仪式的那天,从早晨到晌午时分,要进行大量的准备工作。总体上看有两个主要内容:一是仪式场地的布置。特定的仪式有特定的仪式场地的要求,以“闯关”仪式为例,根据参加人数选出一片空旷场地,用伊拉嘎(ilga,用纸或布剪纸的神灵图案)围之,以防鬼魅作祟或其他萨满做盅。二是萨满法器及其它器具的准备。法器包括花裙、顶冠、翁贡(用青铜或生铁作的人形或动物形的神偶)、九面镜、鼓、矛、神鞭以及各种剪纸神偶。另外,不同的仪式往往有各自特定的器具。例如,“闯关”仪式每个“关”均需有特定的器物,以“闯双关”(4)为例,第一道关曰“铡刀关”,第二道关曰“烙铁关”,第三道关曰“犁铧关”,都需要与之相应的器物。这些器具的准备以及安置要在仪式开始之前完成。

图9: 伊拉嘎/杨玉成摄

蒙古族萨满仪式分为入教仪式和功能仪式两种。入教仪式是萨满教信徒内部进行的仪式,其仪式的主体和仪式指向的对象,都是萨满本身,蒙古语中称“dabaga dabahu”(“dabaga”为

“关”,“dabahu”为“闯”、“过”),意为闯关仪式。功能仪式是指为了解决人们生活中的某一实际问题而进行的仪式,有治病仪式、驱鬼仪式以及求雨仪式、祭天仪式、祭敖包仪式等。每一种仪式都有自己特有的仪式目的和仪式主题,但基本结构和规程却大同小异。以闯关仪式和治病仪式为例,闯关仪式是萨满师傅为新入教的徒弟举行的仪式。仪式上师傅请来自己的守护神附于身上,借助其神力来保护徒弟闯“关”,以证明新教徒已经具备了附体的能力和能够作法的能力。治病仪式是为患病者而进行的,以治病为目的的仪式。萨满认为,人患疾病是由于病魔作怪,常人的力量无法驱除。因此,需要把神灵请来附于身上,借助于神灵的力量来驱除病根。也就是说,两种仪式都要通过附体来完成。萨满神歌是在附体之前演唱的,是萨满与神灵沟通的特定符号。它包括各种祈祷歌(因神灵不同而不同)、迎神歌、送神歌等。在不同的仪式当中,虽然有多有少、有增有减,但基本内容和基本形式保持固有的模式特征。也就是说,萨满仪式音乐有一种特定的模式。这一模式可以稍加改变后,便可用于不同目的和不同功能的仪式当中。

(二)仪式阶段

萨满仪式音乐表演由三个阶段构成:请神、作法和送神。

1. 请神

请神仪式包括两项内容:一是请诸神光临庇护仪式的顺利进行;二是萨满巫师请自己的守护神(sitügen)附于身上,用来作法。请神仪式中,萨满用神歌和舞蹈,娱神颂神,祈祷邀请,使神灵愉悦并莅临,庇护人们驱恶消灾。整个请神阶段中贯穿了萨满歌舞表演。

请神阶段包括设坛、亮鼓、入场、祈祷、迎神等几个部分。(乌兰杰 1998:219—221)每个仪式阶段都有与之相应的神歌和舞蹈。例如,前面谱例3《祈祷诸神灵》便是一首请神仪式开始时演唱的颂神神歌。再看一例:

请神阶段的歌舞具有浓郁的歌唱性特征。舞蹈动作较简单,原地踏步或小距离旋转舞蹈,边击鼓,边歌唱。

在蒙古族萨满教歌舞当中,请神娱神歌舞数量最多,内容最为丰富,其表演形式相对规范。

2. 作法

请来各方神灵,并请来自己的守护神附体之后,萨满开始作法。不同的仪式有不同的法事内容。例如,驱病仪式往往是主事萨满自己通过附体,借助守护神的力量来驱除病根,消灭灾祸。但是在入教仪式上,萨满师傅帮助徒儿请来神灵,将守护神请上其身体附体。

在驱病仪式上,萨满附体后仍然通过歌唱和舞蹈来使病魔离开患者身体。方法有二:一是驱除。萨满教认为,平常恶魔缠身或者狐狸、黄鼠狼等动物附于人体,会使人生病,对此往往采取较“强硬”的方式,用咒语、巫术,震慑病魔,将危害人的病魔逐出躯体,使灵魂回归躯体,恢复健康。此类仪式的表演往往十分激烈,音声以击鼓(或锠)为主,伴以少量的神歌演唱,并往往有扎枪(萨满往自己身体上扎枪,以此震慑病魔)、喷火等剧烈巫术。二是劝使。萨满教认为,有时人的思想行为不端,会得罪神灵或者怠慢已过世先辈的灵魂,这些神灵或灵魂作祟,使人得病。对此,往往采取较为温和的方式,用神歌来感动怨恨愤怒的神灵或灵魂,劝使其停止危害,还患者以健康。此类仪式表演,基本以神歌演唱为主,内容多为赞颂、媚悦、规劝等,神歌相对徐缓悠扬,抒情感人,舞蹈以踏步为主。除此之外,也有兼驱逐与劝使二者者。德高望众的老萨满往往与一般神灵有着平等的地位,因而他们具有驱使神灵的能力。如,色仁钦便具有这样的地位和能力,在作法事的时候,他可以无所顾忌地与神灵或鬼怪交流,甚至使唤它们。

在入教仪式上,师傅用歌声和鼓声与神灵进行交流,劝请守护神快快降临附体,因而其神歌以赞颂、媚悦为主。徒弟附体之后,歌声一断,鼓声却急,在激烈的鼓声中,入教者迷狂舞蹈,直到其动作渐渐缓下,守护神完全附于其身,鼓声才渐渐停歇。实现完全附体之后,新徒要“开口”(ama garhu),便是守护神借助附体者之口,说出前世、今生、来世的一些事情。这段时间里,鼓声停止,附体者以守护神的身份与老萨满进行对话交流。交流主要为言语交谈的形式,与平常聊天并无两样。另外,也有以诗歌交流者,有时萨满师傅和附体者之间以即兴神歌相互寒暄问候。

3. 送神

作法仪式完成后,萨满要把神灵送走。有两种情况:一是送走一般神灵,唱神歌劝使便可。所唱歌曲为赞颂、祈求、谢忱等内容。音乐舒缓规整,以唱为主,兼以击鼓舞蹈,形式规整,风格舒缓,富有歌唱性。二是送走附体守护神时击鼓高歌,迷狂舞动,神灵离体之后附体者恢复平常状态。这时的音声以击鼓呐喊为主,狂热激烈。

“请神——作法——送神”的三阶段过程中,音声担负着人神之间的交流互动的符号媒介任务。请神仪式和送神仪式中音声是为神灵演唱的,萨满通过音乐与神灵进行沟通,借助神灵的力量解决人类之事。

二、仪式与仪式模式

仪式模式是一种传统,同时是一种知识,是人们关于仪式的概念化认识,人们按照仪式模式来组织仪式,并将模式付诸于实践。仪式模式是关于仪式的理想结构,仪式却是仪式模式的表现形式,是它的外显形态。仪式模式与仪式,前者属于概念范畴,后者属于实践范畴。模式规定了仪式的内容框架、角色关系、规则程序、行为方式等,但具体的仪式表演中,不同的场合会给表演赋予特殊的意义,其交流更加依赖于社会民俗语境:民俗的性质、仪式的主题、观众的特点、表演的语境、表演者的个性、观察的态度、表演本身的细节等。在仪式模式显化为仪式的过程中,具体的仪式内容往往与理想模式之间发生某些因素上的偏离。仪式模式与仪式并非等同,每次的仪式表演只是对仪式模式的相对化的实践而已,并非完全再现。每次的仪式都是仪式模式的不完美的表现。

笔者于2003年10月和11月以及2004年10月在科左中旗和扎鲁特族调查了萨满“闯关”仪式。发现虽然是同一种仪式,主持者也是同一群人(色仁钦、钱玉兰主持),但由于人数、观众、场域以及主持者色仁钦身体状况等方面的差异,三次的仪式有了不少的差别。总的来看,第一次仪式仅有16名新入教者“闯关”,观众人数也相对较少,色仁钦身体状况良好,因而每个仪式环节安排得比较细致,每个人的请神以及通神附体体验都比较充分。第二次仪式是在色仁钦在扎鲁特旗的徒弟代小家里举行的,加上11月份北方的天气已经十分寒冷,因而仪式并没有像前一次那样充分。第三次仪式也是在色仁钦家里举行的。这次参加“闯关”仪式者增至56人,场地小,观看人数多,再加上当天天冷风大,所以整个仪式显得有些零乱。当时色仁钦健康状况不佳,因而整个仪式基本上是由钱玉兰组织和实施完成的。由于主事者的不同,整个仪式的进行与前两次有了很大的不同。主要是由于钱玉兰不能像色仁钦那样熟练地驾驭仪式。因此,虽然色仁钦亲自坐阵,不时在旁边指点,但是整个仪式比起前两次简略了许多,尤其是钱玉兰等尚无掌握全部的神歌和舞蹈,因而仪式表演显得较为单调。

同样的仪式模式,不同次的表演,所生成的仪式“文本”的内容细节往往有着差别很大。这说明了仪式模式和仪式之间的距离。仪式要严格地遵循传统,传统是使仪式趋于稳定的力量——传统便是仪式模式,是仪式是的理解结构。而仪式行为者、仪式语境等因素又是使仪式趋于变化的力量。仪式行为者对仪式的理解和掌握程度以及他们在仪式中的角色关系、态度,仪式进行的时间和空间因素和其它外在条件,都对仪式表演产生重要影响。同一种萨满仪式的三次表演所显现出来的共性与差异,便是这些稳定因素与变化力量的共同作用所造成的。

对于民众来说,模式是仪式的理想结构,是可供遵循的模板和框架草图,是指导仪式行为的图式。但由于前者属于概念范畴,后者属于实践范畴,因而我们能够观察到的仪式本身往往与理想模式之间有着一定的差异。仪式音乐也是如此。仪式音乐的表演,也是一套规定的程式——自成体系的模式系统。表演当中,仪式音乐受制于仪式行为者和仪式语境,因而所生成的结果,并非理想模式的忠实显现。因而,仪式音乐的实践,一定程度上偏离于仪式模式,便就成了常理。注释:

(1)讲述人:色仁钦。

(2)关于萨满鼓“抓执型”和“握执型”分类,参见刘桂腾:《满族萨满乐器研究》(1999:38)

(3)实际上,“九面镜”并不一定九面,考查中发现有七面镜者、也有三面、四面者。据称凑够九面为最好。

(4) “闯双关”实则过三道“关”,由于过两遍,故称“闯双关”。

参考文献(向上滑动阅读):

[1] 巴特尔 1980《孛额词曲音乐草稿》(蒙文,手稿)[Z]。

[2][英]特伦斯·霍克斯 1987瞿铁鹏译《结构主义和符号学》[M]上海:上海译文出版社。

[3]李亦园 1996《我的人类学观:说文化》[A]周星、王铭铭主编:天津:《社会文化人类学讲演集》 [C]天津人民出版社。

[4] 乌兰杰 1998《蒙古族音乐史》[M]呼和浩特:内蒙古人民出版社。

[5] 内蒙古大学蒙古学研究院蒙古语文研究所 1999《蒙汉词典》(增订版)[Z]呼和浩特:内蒙古大学出版社。

[6] 刘桂腾 1999《满族萨满乐器研究》[M]沈阳:辽宁民族出版社。

[7] 曹本冶 2001《导论 仪式音乐的研究:理论概念与方法》[A] 曹本冶主编《中国传统民间仪式音乐研究》[C]昆明:云南人民出版社。

2008《思想~行为:仪式中音声的研究》[M]上海:上海音乐学院出版社。

[8] 薛艺兵 2003《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》[M]北京:宗教文化出版社。

[9] 李亦园 2004《宗教与神话》[M]南宁:广西师范大学出版社。

[10] [英]菲奥纳·鲍伊 2004金泽、何其敏译《宗教人类学导论》[M]北京:中国人民大学出版社。

文字:杨玉成

图片:杨玉成

- 上一篇: 中国蒙古族乐器综述(上)张杨著

- 下一篇: 【校友作品】北疆非遗系列之一 | 蒙古族长调

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论