描绘抗战历史 弘扬抗战精神

——内蒙古美术创作中的抗战主题

王鹏瑞

内蒙古艺术学院教授 中国美术家协会会员

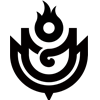

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。习近平总书记指出,伟大抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富,将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。长期以来,在弘扬抗战精神方面,内蒙古的广大美术工作者没有缺席——创作了数量可观的表现抗战题材的美术作品,为弘扬抗战精神,激励爱国热情,凝聚民族情感,鼓舞人民奋进发挥了积极作用。

内蒙古自治区成立70多年来,出现了三次革命历史题材美术创作的高峰。在这一过程中,出现了许多抗战题材的优秀作品,其中最为集中的主题有三类:一是表现大青山抗日根据地战斗生活的内容,二是表现各族儿女奔赴革命圣地延安、投身革命的史实,三是表现百灵庙起义的历史。

一战斗在大青山下

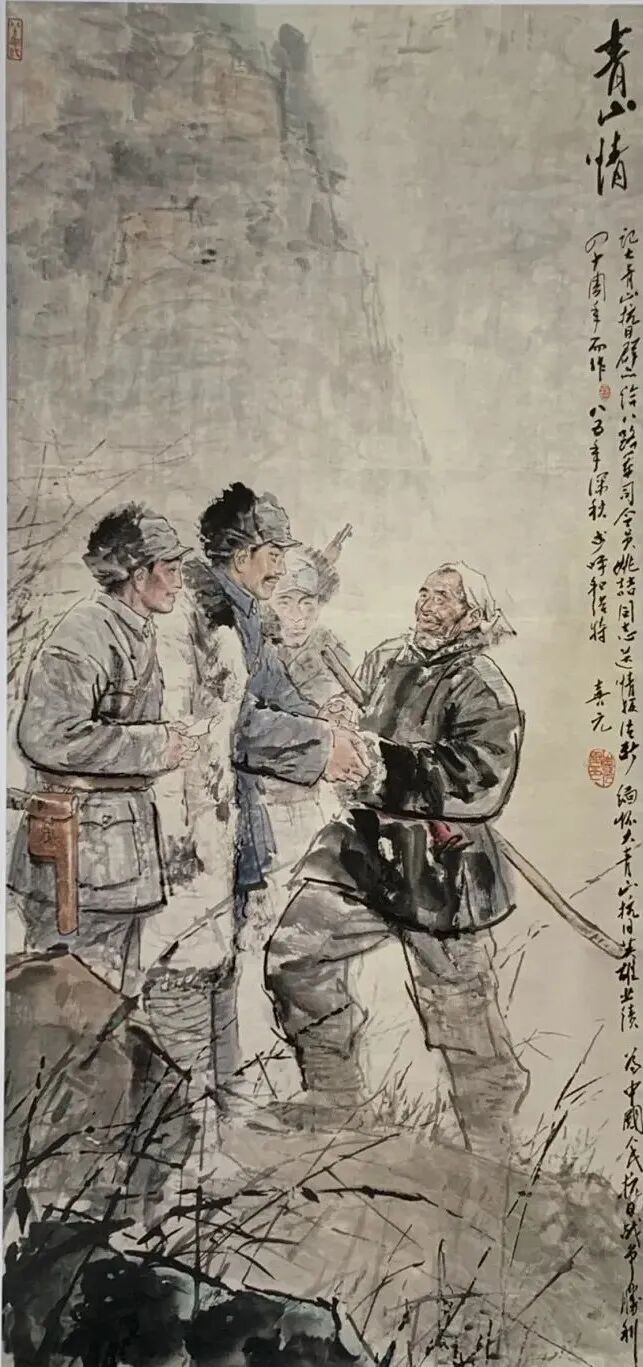

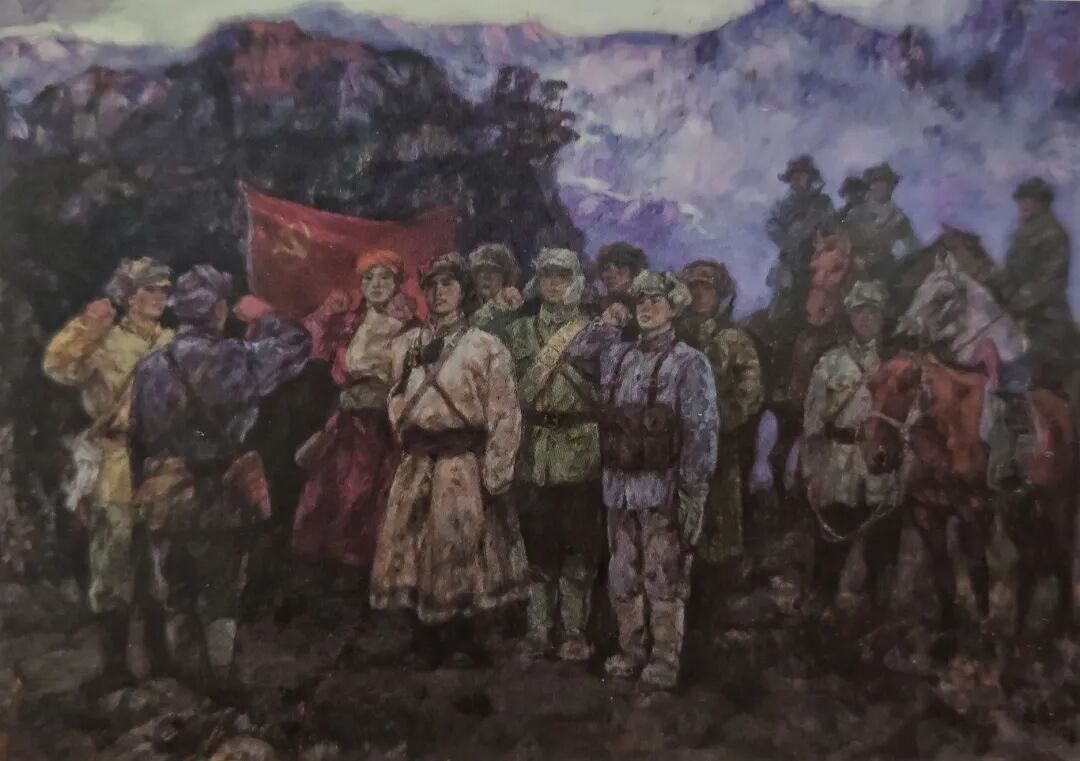

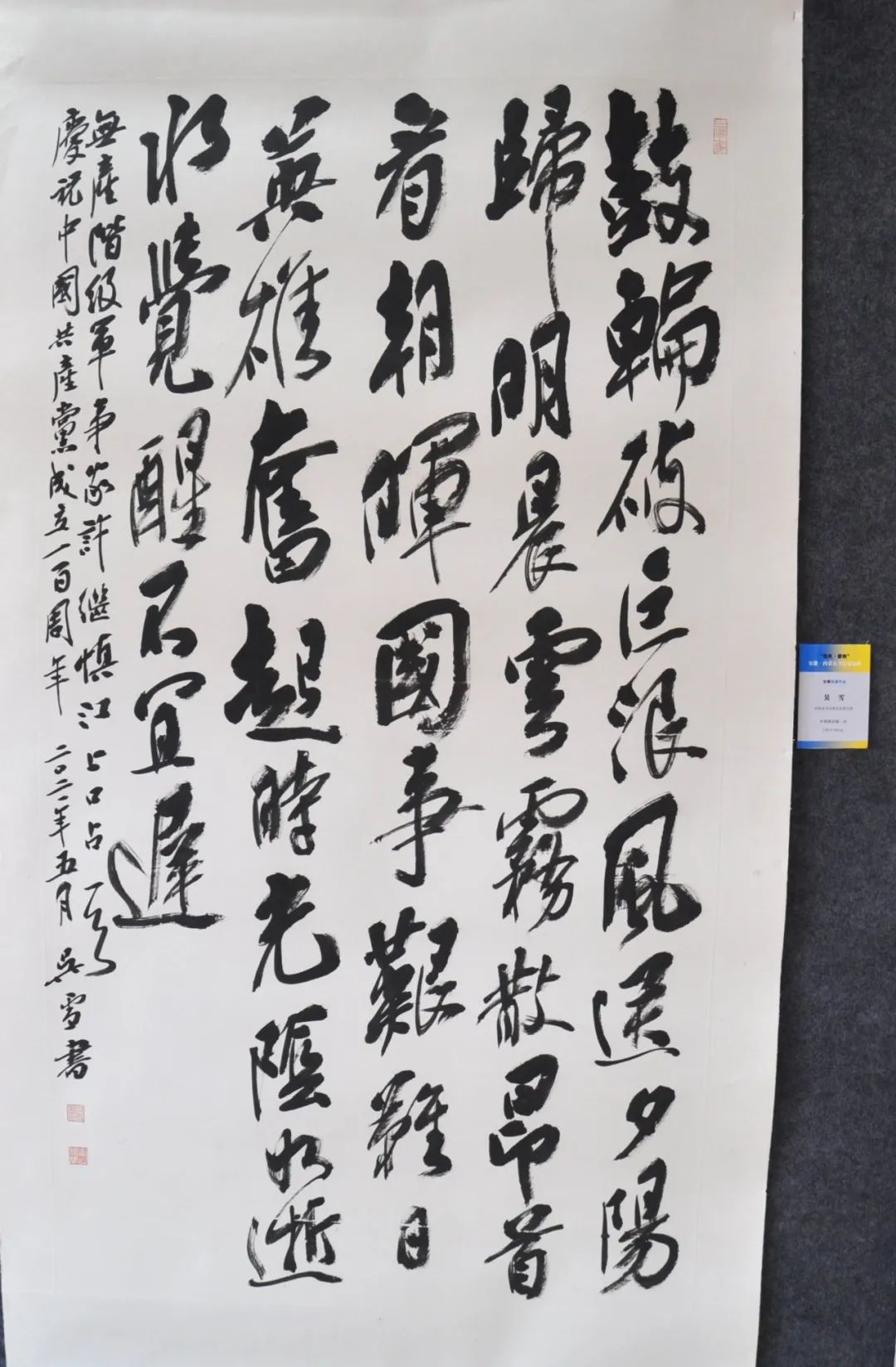

抗日战争时期,根据党中央决策和部署成立的八路军大青山支队,与当地蒙汉抗日游击队团结一致,在平绥铁路沿线不断出击,给日伪军以沉重打击,对坚持绥远抗战,牵制日军向西北进攻,发挥了重要作用。这一历史事实在内蒙古的美术创作中得到了充分表达。1957年内蒙古博物馆建成,为了博物馆的陈列,内蒙古首次组织画家专题创作内蒙古革命历史题材美术作品,卢宾完成了油画《战斗的大青山》,表现大青山抗日根据地的战斗生活。1964年,妥木斯创作了油画《送情报》,表现了大青山抗日根据地群众给游击队送情报的情景。1974年,妥木斯创作了油画《押日本战俘回大青山》(图1),表现大青山抗日支队俘虏日寇的情景。画家充分发挥油画色彩的表现力,通过对一个逆光下冬季雪天场景的描绘,很好地处理了人与环境的关系,营造了冬季雪天的肃杀氛围,为表达主题起到了很好的作用。1977年,蔡树本、敖恩、云中合作完成了油画《大青山游击队》(图2),作品通过游击队员在帐篷前休息开会的场景,表现游击队员的日常生活,洋溢着革命的乐观主义精神。生动的人物塑造和浓郁的色彩表现很好地表达了主题。1985年,孟喜元创作了中国画《青山情》(图3),作品与妥木斯的油画《送情报》题材相同,但艺术表现却完全不同,画家采取水墨写意的形式,表现了大青山抗日群众给八路军送情报的情景,画面人物塑造真实生动,笔墨酣畅淋漓,是一件比较成功的作品。2008年,易晶完成了油画《战友》(图4),作品描绘几位大青山抗日游击队员纵马前行的情景,体现了蒙汉人民团结一致,共同抗日,保家卫国的决心。作品人物和马的造型结实有力,色彩浓重、刻画生动,富有艺术感染力。2013年,在“内蒙古重大历史文化题材美术创作工程”中,燕杰完成了油画《大青山烽火》(图5),画家设计了游击队员在大青山深处入党宣誓的场景——晨曦中的画面庄严肃穆,云雾缭绕,具有真实的历史感。人物塑造纯朴自然,表情庄重,油画语言成熟内敛,不事张扬,是一件较为成熟的作品。2021年,在“红色百年内蒙古——大型主题油画、雕塑创作工程”中,张可扬、张曼娟完成了油画《蜈蚣坝伏击战》(图6),画面表现八路军大青山支队在蜈蚣坝伏击日军,大获全胜的场景。作品场面宏大,气氛浓烈,主体人物突出,富有英雄主义气概,很好地表现了中国人民不屈不挠的抗日精神。2025年,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,鲍凤林创作了中国画《大青山烽火》(图7),再一次以绘画的形式重温那段烽火岁月,讴歌内蒙古人民的抗日精神。

妥木斯《押日本战俘回大青山》油画

蔡树本等《大青山抗日游击队》油画

孟喜元《青山情》中国画

易晶《战友》油画

燕杰《大青山烽火》油画

二心向延安的北疆儿女

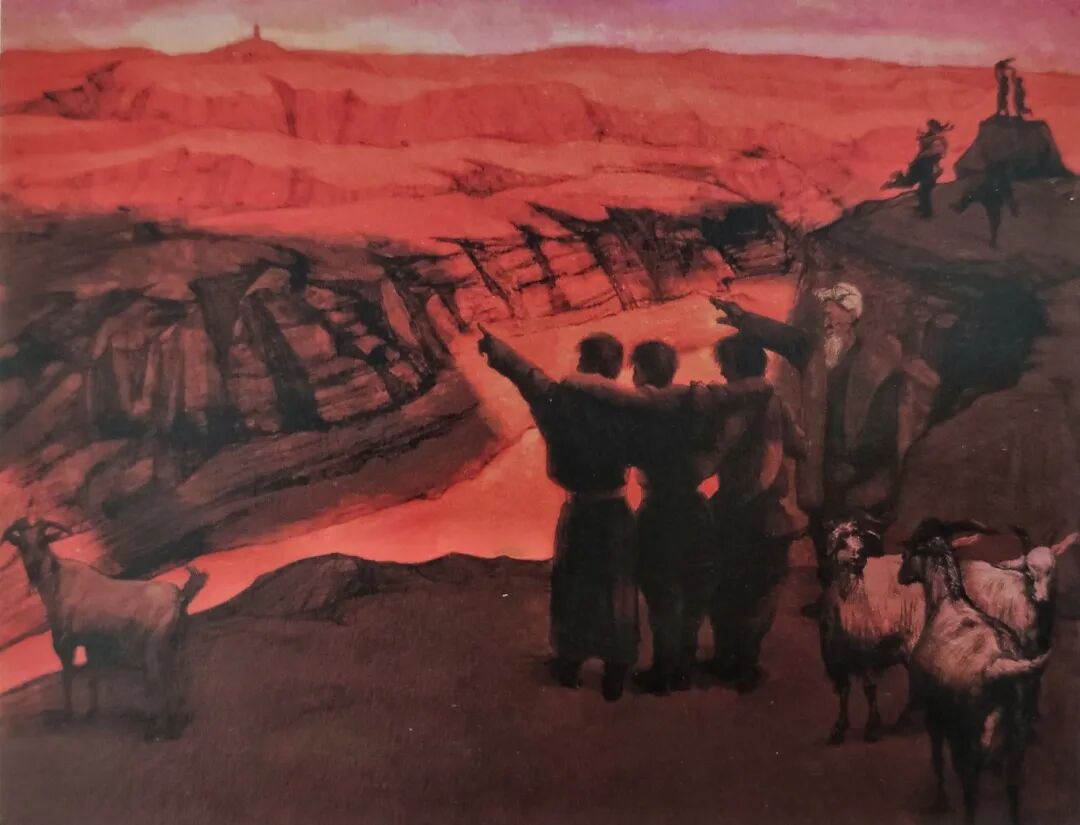

随着大青山抗日游击根据地的建立,中共中央和西北工委多次指示大青山地区党组织,从绥蒙地区选送进步青年到延安学习、培养。根据党中央的指示精神,从1939年到1942年,大青山抗日根据地党组织先后动员、组织了九批共100多名蒙汉青年到延安,进入陕北公学学习,为党的组织和内蒙古地区的民族解放斗争培养后备力量。这一历史事实在内蒙古的美术创作中也得到了充分表达。这一主题的美术创作主要有两类,一类是表现北疆儿女奔赴延安,投身革命的情景;一类是表现毛泽东等老一辈革命家关怀这些少数民族青年,亲切会见他们的场景。1978年,妥木斯为内蒙古博物馆创作了油画《奔向延安》和《送别延安》,可惜这两件作品至今不存且没有留下图像资料,我们无法评述。2013年,在“内蒙古重大历史文化题材美术创作工程”中,张鹏完成了版画《蒙古族青年奔赴延安》(图8)。作者采取了一个独特的视角,表现几个蒙古族青年在黄河岸边遥望延安宝塔山的情景,读者的视线顺着画中人物的手势延伸到河的对岸——革命圣地延安。浓重的红色笼罩画面,既是朝霞的颜色,又具有强烈的象征意味,预示着向往延安的蒙古族青年前方的道路格外神圣,也预示着光明的未来。2021年,在“红色百年内蒙古——大型主题油画、雕塑创作工程”中,李长胜完成了油画《来到宝塔山下》(图9),作品表现大青山地区蒙汉青年突破层层封锁线,终于到达延安的情景。画家采用现实主义的创作方法,尽力追求画面的真实性和历史感,人物塑造纯朴自然,细节丰富,色彩厚重,给人以朴实、真切之感。

张可扬等《蜈蚣坝伏击战》油画

鲍凤林《大青山烽火》中国画

张鹏《蒙古族青年奔赴延安》版画

李长胜《来到宝塔山下》油画

对于来到延安的少数民族青年,党中央高度重视,毛泽东等领导人先后接见他们,给这些进步青年以极大的鼓舞。这在内蒙古的美术创作中也得到了充分表达。最早表现这一主题的是女画家金高,1964年金高创作了油画《毛主席在延安接见蒙古族青年》(图10),比较成功地塑造了人民领袖和众多蒙古族青年的群体形象。思沁的中国画《关怀》(1978年,图11)和孟喜元的中国画《心向延安》(2011年)表现的也是这一内容,两件作品都描绘了毛泽东、朱总司令和周恩来在延安窑洞前会见蒙古族革命青年的场景,而且都采用中国画的写意形式,语言朴实,人物塑造真实可信,洋溢着一种积极乐观的情愫。同一主题的中国画作品还有郝存祥1976年创作的《语重心长》和《任重道远》,画家把人物置身于延安的真实环境中,描绘了毛主席与北疆儿女的集体群像。

金高《毛主席在延安接见蒙古族青年》油画

思沁《关怀》中国画

三百灵庙起义

1963年,画家乌力吉图创作了油画《百灵庙兵变》,作品第一次采用绘画的形式再现了那段真实的历史。1992年,孟喜元创作了中国画《起义官兵冲出百灵庙》(图12),作品采用水墨写意的形式,表现了百灵庙起义的场景。2013年,在“内蒙古重大历史文化题材美术创作工程”中,董从民完成了油画《百灵庙起义》(图13),画家通过明暗和色彩对比,表现惊心动魄的起义瞬间,暖色的战火从建筑门洞照入画面中央,照亮了冲锋向前的起义人员,并与夜色中的环境形成冷暖反差,构思独特,主题表达准确,人物塑造生动朴实,真实可信,是表达这一主题的优秀之作。

孟喜元《起义官兵冲出百灵庙》中国画

董从民《百灵庙起义》油画

总之,内蒙古抗战主题的美术创作内容丰富,题材多样,美术家们以历史唯物主义的态度,从不同视角表现了内蒙古人民在中国共产党领导下不屈不挠、浴血奋战、争取民族解放的历史事实。这些作品大多感情真挚,风格纯朴,较好地处理了历史真实与艺术真实、革命现实与诗意表达、情节叙事与艺术本体的关系,达到了内容与形式的和谐统一,为赓续红色血脉,弘扬抗战精神,“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”发挥了积极作用。同时,也为内蒙古的文化艺术长廊增添了宝贵的财富,为今天的美术创作和文艺创作提供了可资借鉴的参照和启示。

• 来源|内蒙古美术家协会 •

•

- 上一篇: 苏海建油画作品欣赏

- 下一篇: 李佳佳|2025内蒙古写生作品

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论