Hamid Sardar Afkhani

寻访大地上的最后部族

Hamid Sardar Afkhani是一个民族志学者,也是一位摄影师,在哈佛拿到中亚语言学博士,1980年代搬到尼泊尔,研究喜马拉雅山区跨度近20年,至今还常常回去。

蒙古也是他的梦想之地。那片土地上住着麋鹿、熊、马和鹰,人类也不是世界中心,只是广阔图景中的一部分而已。事实上,在那里没有动物陪伴的生活是不可能的,失去了动物人类会迷失,动物和人是亲族,祖先能借野兽之口重述智慧,也依然有人能使用动物的语言。蒙古灵性文化的核心就是动物与人合一。

现在,他在缅甸、泰国和中国兜兜转转,寻访大地上的最后部族。

Hamid Sardar Afkhani

你前一段去了青海,去拍哪个部落?

► 青海之旅并不顺利,我去找一支以女性为主导的游牧民族,但他们不仅难找,许多传统都没保留,真叫人难过。我已经不是第一次到中国了,也可能是因为我不会说中文,所以一切都不如在蒙古或是尼泊尔来得容易。我坚信一定还有一些遗存就在某处,我只是还没找到。

你第一次去喜马拉雅时还是学生,那次旅行启发了你吗?

► 启发的话,谈不上第一次或是哪一次,我总是一再重访喜马拉雅,这么多年来不断地回去,具体说起某一次时会有些恍惚,它们好像都是同一次。其实去那里拍片子更像是一个借口,我只是必须一再地回到喜马拉雅。

要说我是如何开始对边缘文化题材感兴趣的话,那得归功于探险时代的伟大摄影师们,Frances Frith拍摄的中东和埃及、Herbert Ponting记录的日本,当然还有爱德华·柯蒂斯镜头下的印第安人。

那是什么让你一再回去?

► 我是要去寻找那里的圣地,在那里你能获得能量。

蒙古杳无人迹的偏远山区

你怎么知道哪里是圣地呢?问当地人?

► 圣地指的不仅是当地人认为的神圣之地,当然那些也包括其中。这是个复杂的概念,对某些人来说是圣地,对另一些人来说或许就没那么灵了,你从那儿获得的能量可能没有其他人来得多。另外你的圣地也可能毫无美感、平淡无趣甚至杂乱无章。一开始踏足属于你的圣地,你甚至可能感到害怕。你必须依靠自己与自然的连接来判断一块地方对你来说是不是对的。圣地包括太多地方,也有许多层面,如果从佛教出发解释的话就更复杂了。

你学了那么多年亚洲文化,又在喜马拉雅山区游历多年,你是个佛教徒吗?

► 是,但我不会说“我是佛教徒”。因为一旦你“是一个佛教徒”,你就不是佛陀本身了。要成佛而不是成为佛教徒,不是吗?你最好还是不要打开我在佛教上的话匣子(笑)。

好吧。佛教学习对你研究部落文化有帮助吗?

► 没错,这让我可以站在一个比较高的高度去看待许多文化、现象。当你研究萨满并和这些人打交道时,修习佛教可以说非常有用。

Hamid 甚至中过蒙古萨满的招

此话怎讲?

► 我曾在蒙古中了当地一个萨满的招。我和他认识多年,有一回我带着学生去当地做田野考察,他因为我没选择住在他家而生气。开始我没意识到是有萨满对我使用了巫术,只是觉得不舒服,夜夜噩梦,也没放在心上,后来是个当地朋友告诉我说你这是中了招了。于是我就用佛教的方式抵抗它,很自然就痊愈了。我想你会要我解释是怎么做的对吧,其实很简单,就是将一切污秽放进虚空之中。萨满教之所以被称为原始宗教、佛教比它厉害许多的原因就在这里,萨满并没有一个“无”的概念,他们始终是以牙还牙。

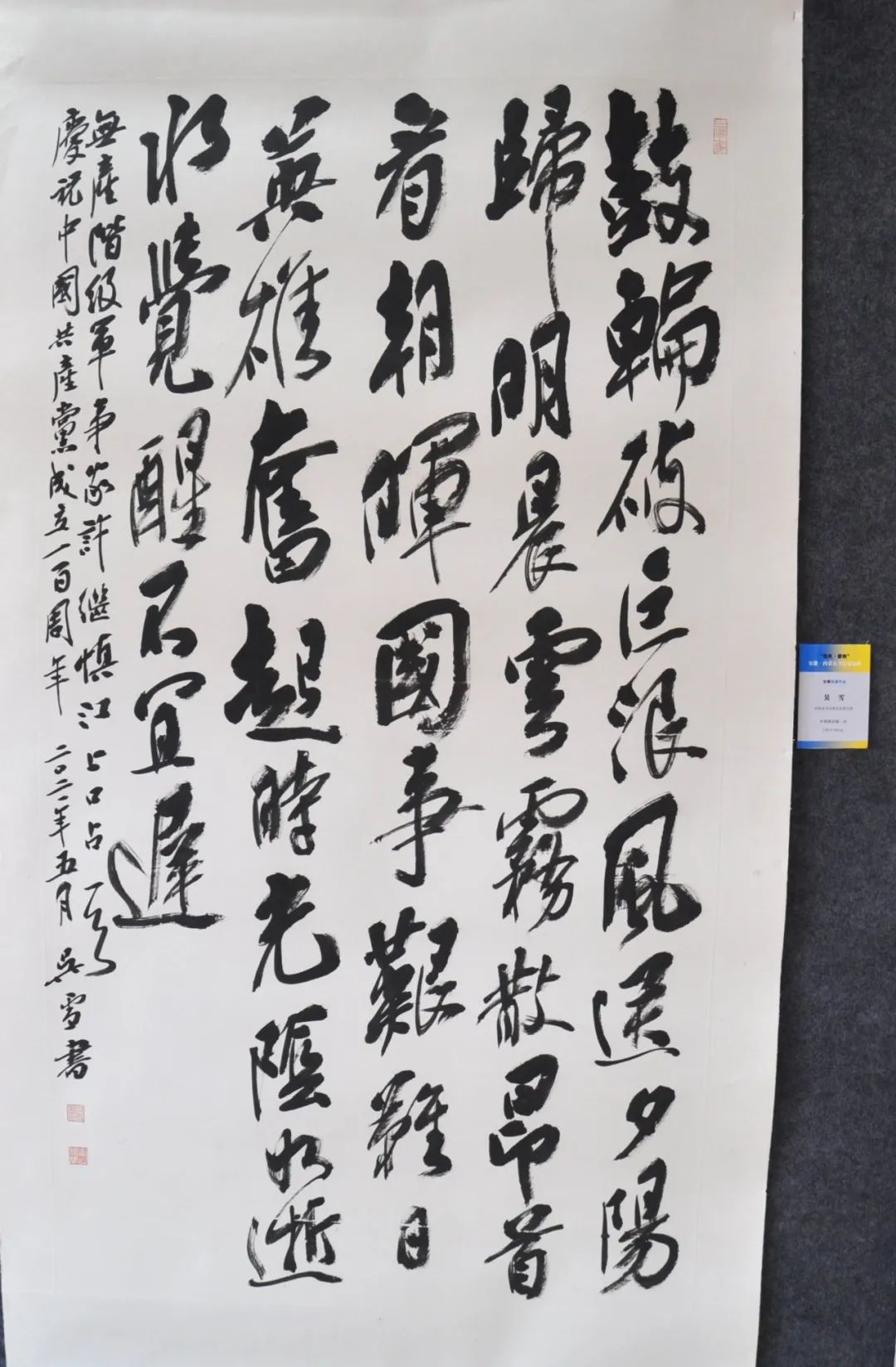

听上去,蒙古的萨满文化保护得确实不错(笑)。你说自己是用照片和纪录片讲述这些边缘文明,讲述这些部落与自然世界保持的灵性对话,能多说说吗?

► 首先我是一个民族志学者,其次才是摄影师和纪录片导演。不论拍照还是拍片,我都不过是运用我学到的知识,去理解古老的游牧文化,他们的图腾崇拜、他们的信仰、他们如何将人与灵性存有联系起来。这也让我能持续保持与自己内在的连接,让我时刻记得我们这些与大地失去联系的现代人所背负的乡愁。也是用我的作品提醒更多人,但愿我们能修复与大地、万物生灵之间的裂痕。

你是如何兼顾摄影和摄像的?

► 先带相机去,如果那儿有适合的故事可讲,就再带着摄像机去。

你最出名的一套照片是驯鹿部族,你和他们一起生活了多久?

► 从2000年就开始啦。真是一个神奇的部族。

TAiga地区湖畔的牧民姑娘

被“开肠破肚”的土地。谈其他的比如关于他们的土地、权力那些话题,太复杂、太伤人心,浪漫不起来

如今这样的画面如同是对万物有灵时期的一曲挽歌

跟这些部落民打成一片有什么窍门吗?

► 我并不是像一个外人那样和他们打成一片,而是成为他们,我就是部落的一员。我住和他们一样的屋子,和他们一样劳作,跟着他们去放牧,和他们一起做吃喝拉撒的事,也睡部落姑娘(笑)。总之就是过他们的日子。这么多年来我也没遇到过拒绝我的部族。这当然不是说我和部落民相安无事,我们也会争执甚至打架,但那是男人和男人之间的事,和文化没有关系。

这些人最打动你的地方是什么?我知道很多时候,我们总带着浪漫主义的眼光去看待他们。

► 首先我觉得浪漫主义没有错,当然前提是我们是在谈论他们的“灵性”。谈其他的比如关于他们的土地、权力那些话题,太复杂、太伤人心,你浪漫不起来。

他们最打动我的是和动物的关系,这也是我的纪录片喜欢讲的故事。第一部是《驯鹿人》,我在蒙古北部的Taiga跟随一支驯鹿部族,讲的是族中一位老萨满、他们的猎人与驯鹿的关系。《Balapan》是关于哈萨克训鹰人如何一代又一代地将这门古老技艺传承下去。最新的这部纪录片《Taiga》同样关注人和动物,还在四川电影节上得了“金熊猫”奖呢。你知道这个奖项吧?

(我一下子没接上话茬,好在他说下去了。)

我是因为巧合遇见主人公Purevjav的。当时我正在找故事素材,开着车在蒙古和西伯利亚边境瞎晃。碰巧那天经过一个小镇,正在赛马,我就停下来在那儿消遣。就在终点线附近,Purevjav走过来向我兜售自己小包里的狼肺、熊掌之类。我以这些法器一样的内脏为话题跟他攀谈起来,结果发现,比起干销售,他对讲故事更有兴趣,当晚他就请我到家里深谈。第二天早上,不幸降临,他家的羊夜里被狼吃了,于是我跟着Purevjav出发,开始了猎狼之旅。

跟他父亲、他父亲的父亲一样,Purevjav是个“唤狼人”,会说狼的语言并能把它们从荒野叫出来的人。这里的许多原住民都有图腾时代的记忆,那时动物和人平等的生活在地球上,平等的意思是,人可以根据意愿变身为动物,动物也可以变成人。中亚这片土地上有过太多次改朝换代,但狼始终是人敬仰的对象,是人的图腾之一。Purevjav身上体现了这种“生态神秘主义”。我的这部纪录片就是要通过他更好地理解古老的“狼图腾”文化。

但这部片子讲的不只是古老智慧,还有部落民在古老传统和现代文化之间的纠结、迷失。他们失去了土地,又受到采矿业和定居规划的威胁。Purevjav为了生存不得不偷狼崽当狗养,养大了拿到市场上去卖。他知道这么做是在亵渎神灵,但为了生存他别无选择。Purevjav在讲这些事时会突然崩溃到大哭,平静下来再接着说。结果这个事出乎意料地让他觉得自己跟狼走得更近了,这种感觉也将他从崩溃的边缘救了回来。

这让我想起《狼图腾》那本书和那部电影。

► 对,我深受姜戎的启发。

Hamid最近纪录片《Taiga》中的场景

你现在还当导游、带着旅行者看蒙古吗?

► 对,我每年夏天还是会在蒙古带人旅行,好在秋冬的时候用赚的钱拍片。带的人哪的都有,不是以西方人为主。东方人和西方人接受异文化的方式、过程完全不同,西方人一开始看上去总是一切都能接受,颇受鼓舞或是深感神奇,但慢慢的他们就没法掩盖自己的许多偏见了;东方人的接受速度非常慢,但这个循序渐进的过程反而能让他们更好、更深刻地理解异文化。

你会叫他们注意些什么?

► 注意他们自己,我的意思是说关注自身。荒野并不适合每个人,部落原住民也不是每个都能顺利地跟访客深交。你必须足够了解你自己,才有可能了解他们。也只有在那时,前往这些偏远地方旅行才是真正值得的,你才能看到这些人所保持的那种平衡,不仅是身心平衡,还有他们价值观中人类与万物之间的平衡、自然与超自然之间的平衡。事实上,“平衡”是任何一个想要在野外生存得有尊严的人必须做到的。

你的下个拍摄计划是去哪里?

► 还是喜马拉雅山区,拍当地部族的同时我更想拍雪豹。我特别喜欢皮特·马修森的《雪豹》,想在这部片子里拍摄这个地区的纯净、神圣及其灵性。

☞ 《Taiga》是Hamid的最新作品,关于狼、以及作为它亲族的人类。点击欣赏独家提供的预告片

采访 | 吴一凡

图 | Hamid Sardar Afkhani

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论