关于莫尔吉胡先生,有许多感人的故事,其盛名更毋庸赘述。从胡笳的传说到口簧的发掘,从蒙古音乐的创作到学术领域的贡献,莫尔吉胡先生涉及范围之广,艺术造诣之深让吾等后辈望尘莫及。莫尔吉胡先生为内蒙古艺术教育奠基的土壤,亦培育了千千万万个艺术家长成参天大树,植根于每一片草原上,其中自然也包括我们这些芽苞初放的后辈学子。

本文是由中国社会科学院文学研究所(首席)研究员,中国社会科学院研究生院文学系教授范子烨老师为莫尔吉胡先生著作《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》所书写的序言。范子烨老师的文字,缓缓道出莫尔吉胡先生与蒙古音乐结下的不解之缘,亦引出《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》的写作历程。从胡笳(冒顿·潮尔)的历史源流、器乐特征到呼麦(浩林·潮尔)的演唱技巧、产生背景,范子烨老师运用大量的资料记载、神话传说,全方位地介绍了蒙古族传统乐器胡笳与喉音艺术呼麦,也向众多有意阅读本书的音乐爱好者提供了最基本的“入场券”。

正文部分

[内容摘要] 莫尔吉胡先生从青年时代起就为音乐而倾倒,为音乐而奉献,为音乐而劳作,取得了一系列辉煌的业绩。他的新著《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》,引人遐思,发人深省。音乐中的历史,与历史中的音乐,构成了这本书在文化、学术上的两大亮点。作者向我们揭示,蒙古音乐在我国文化史上实际上构成了另一种历史书写方式——其本质乃是音乐形态的诗史亦即精神史。《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》正是一位蒙古老人蒙古音乐家和音乐文化史家的精神述说。

[关键词] 音乐 历史 信仰 莫尔吉胡 蒙古音乐学

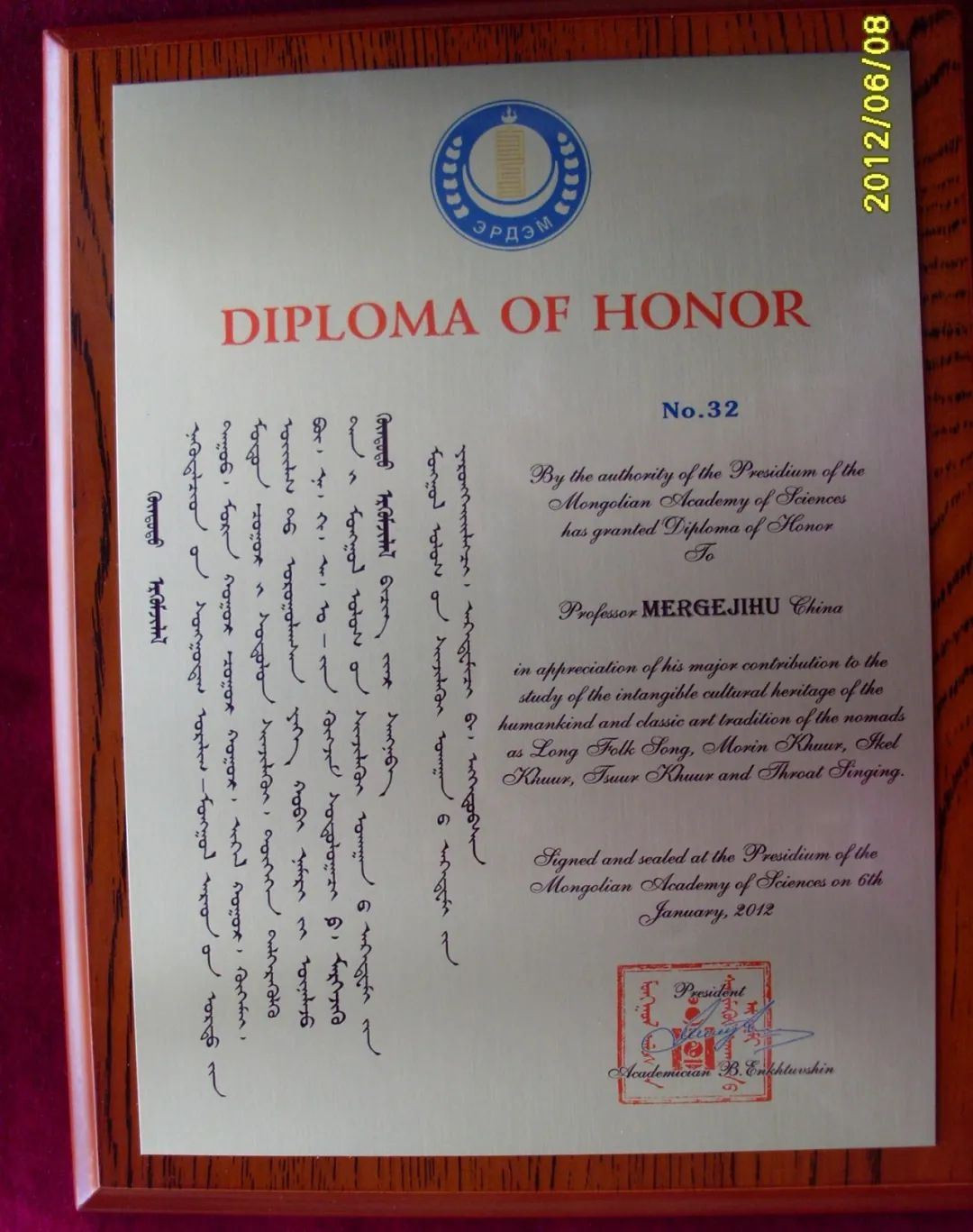

音乐的国度是信仰的国度,在这个国度里,人们的种种疑惑和苦难都被消释在音乐的河流中,人类的纷繁喧闹被忘掉了,言语交流的喋喋不休以及文字书写的芜杂繁琐也被摒弃了。人们的心灵脱离了尘世,缓缓进入静穆的信仰之国,进入自己的精神乐园。音乐通过对人类心灵所进行的改造,最终实现宇宙和谐、万物统一的目标。歌德说:“不爱音乐,不配作人。虽然爱音乐,也只配称半个人。只有对音乐倾倒的人,才可完全称作人。”歌德此言虽然颇有神化音乐的极端色彩,却不失为一种片面的深刻。确实,莫尔吉胡(1931—2017,5,19)先生从青年时代起就为音乐而倾倒,为音乐而奉献,为音乐而劳作。或许是出于蒙古人的天性,所以尽管他曾经受到非常好的西方音乐教育体系的训练,但是,半个多世纪以来,他却将自己的心血倾注在蒙古音乐的创作和研究上,他的痴迷,他的热情,他的勤奋,使他取得了一系列辉煌的业绩。2012年5月31日,莫尔吉胡荣获蒙古国国家科学院颁发的院士奖章。音乐是无国界的,学术是无国界的,这项殊荣是对其艺术成就和学术成就的充分肯定,也表达了蒙古人对他的崇高敬意。

莫尔吉胡先生是内蒙古锡林郭勒太仆寺旗贡宝力格乡人。曾任内蒙古音乐协会主席,国家一级作曲家。他于1946年到内蒙古文艺工作团工作,1949年到沈阳“东北鲁艺”学习作曲,1954年到上海音乐学院理论作曲系学习,1959年毕业后留校工作。1960年,他回到内蒙古,在内蒙古艺术学校从事艺术教育工作长达24年。1984年调任内蒙古电影制片厂厂长。在任期间,他主持拍摄了30余部故事片,其中《成吉思汗》获内蒙古自治区“萨日娜”奖,《骑士风云》获金鸡奖最佳故事片提名,而在2006年,他又荣获了纪念中国电影一百周年“中国电影音乐特别贡献奖”。蒙古草原的英雄、历史和音乐是他在这一时期通过电影艺术深入开掘的主要题材。在音乐创作方面,他的作品丰富而精彩,如三部清唱剧大合唱《焦裕禄》、《邢燕子》、《草原英雄小姐妹》,交响合唱音诗《祖国》,钢琴协奏曲《安岱》,小提琴协奏曲《山歌》,蒙古长调声乐协奏曲《金钟》等都是非常优秀的作品。他曾先后为多部电影、电视剧配乐,并创作民族歌舞音乐、群众歌曲、独唱歌曲以及民族乐器独奏、合奏曲近百首。这些音乐作品使他在国内外音乐界产生了广泛的影响。不仅如此,莫先生对蒙古民间音乐的卓越研究更为音乐学界所关注,他在这方面的重要贡献也正是笔者关注的核心,尤其是他关于胡笳、呼麦和口簧的田野调查与学术研究,得到了国内外学术界的广泛认可和高度赞誉,而笔者与他建立起深厚的交谊也是以此为契机的。最近,已经86岁高龄的莫老又推出他的另一本饶有兴味的力作《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》(以下简称为“《传说》”),2015年11月10日,莫老在电话中求序于我,我对莫老说,“君子不序人之书,此乃顾炎武之名言,况且我资历尚浅,学问有限”,再加上日常学术课业的繁忙,作序的事情就延宕下来了。直到前几日,斯琴塔日哈老师打来长途电话,说莫老患病,已经移诊东瀛,最想看到的是我为他作的这篇序。于是,我砰然心动,没有理由再犹豫再拖延了。

莫老的《传说》分为上、下两篇,上篇《胡笳的传说》,下篇《匈奴的故事》。这本书部头不大,但读起来非常有趣,非常引人遐思,发人深省。音乐中的历史,与历史中的音乐,构成了这本书在文化、学术上的两大亮点。

我们先说上篇。胡笳是怎样的乐器?只要是读过《胡笳十八拍》的人,都会产生这样的疑问。这首长篇歌诗特别交代“胡笳本自出胡中,缘琴翻出音律同”,这说明胡笳是早期匈奴人的乐器,但何以“缘琴翻出音律同”?匈奴人吹奏的胡笳与中原固有的琴在音律上采用的都是五音调式吗?唐代著名边塞诗人岑参(715?-770)在《胡笳歌送颜真卿使赴河陇》一诗中写道:

君不闻胡笳声最悲,紫髯绿眼胡人吹。吹之一曲犹未了,愁杀楼兰征戍儿。凉秋八月萧关道,北风吹断天山草。昆仑山南月欲斜,胡人向月吹胡笳。胡笳怨兮将送君,秦山遥望陇山云。边城夜夜多愁梦,向月胡笳谁喜闻。

可见胡笳的音调是悲凉而凄美的。清代蒙古族诗人梦麟(1728-1758)《榆台行》诗也有关于胡笳的描写:

朝登榆台,暮登榆台,榆台高高胡天开。天四垂,风倒吹,牛羊日暮声大来。军中甲士歌胡歌,胡人坐地吹胡笳。胡笳声悲,胡笳声苦,吹笳胡人泪如雨。

可见胡笳这种乐器在清代流行于蒙古人中。当时,蒙古人称吹胡笳的人为“绰尔齐”。乾隆《御制诗集五集》卷四十九《闻蝉》三首其二:“蒙古谓之绰尔齐,胡笳互应入声嘶。”在“蒙古”一句诗下,乾隆自注:“蒙古谓胡笳奏曲人为绰尔齐,以蝉声与胡笳相似,因即以名蝉。”显然,乾隆皇帝对蒙古音乐是非常欣赏的也非常了解的,而在满清宫廷音乐的燕乐系统中,蒙古音乐占有举足轻重的地位。事实上,在汉唐以来的鼓吹乐中,笳吹也是必不可少的。胡笳不仅在草原音乐文化系统中占有重要地位,而且从汉武帝时代便开始进入国家的礼乐系统,受到历代统治者的重视。然而,进入民国时代,胡笳这种乐器似乎湮没无闻了。但莫老始终坚信,胡笳一定有实物的遗存。1985年4月,他在新疆阿尔泰山罕达嘎图蒙古自治乡同时发现了“浩林·潮尔”(Holin-Chor)和“冒顿·潮尔”(Wooden-Chor)——古代游牧民族音乐的活化石,这一重要发现为我们进入古代蒙古音乐的绚烂世界开辟了一条坦途。浩林·潮尔俗称呼麦(khoomei),莫老指出:“这种唱法是,先发出主音上的持续低音,接着便同时在其上方(相差三个八度)唱出一个音色透明的大调性旋律,最后结束在主音上。如同上文介绍的胡笳曲一样,全曲也是一口气唱完的。……吟,是持续的低音,一直延续到全曲结束。而在其相差三个八度的上方,叠量出现一个优美完整的旋律线条(音色近似长笛高音区)。乐曲极为简单,全部是一口气一段的大调性曲调,无题无词。有时低音的吟是四度跳进到主音。……泛音旋律线与持续低音的有趣结合,构成了奇妙的二重结构的音乐(原始多声部音乐),其音响多彩,令人感到空旷而神奇。……‘浩林·潮儿’应归属于人类早期的音乐文化范畴。”而冒顿·潮尔(胡笳)的吹奏则是运用呼麦低音部的持续音,将气息吹入笳管之中,由此产生高音部的泛音旋律,形成多声部的音乐织体,音色极为动人。因此,呼麦与胡笳与并称为兄弟艺术或姊妹艺术,二者具有密切的关联性。尤其令人激动的是,莫尔吉胡认为,我国魏晋时代流行的长啸就是浩林·潮尔。这一学说的出现,使我们的文化视野从狭小的中原地区走向了广阔的江山塞漠,从恒河流域到雪域高原,从昆仑山到阿尔泰山,从蒙古高原到西伯利亚,从亚洲腹地到北欧各国,人类文化的万千气象和波谲云诡纷然闯入我们的文化视野。

▲莫尔吉胡先生与吹奏冒顿·潮尔的蒙古老人

在蒙古民族潮尔艺术的家族中,冒顿·潮尔占有非常重要的位置。潮尔(Choor),就是和声的意思,而冒顿·潮尔(Wooden-Chor)则是人与管的和声,图瓦人称之为会唱歌的笛子。这种乐器代表了跨界潮尔的重要艺术形式。潮尔在蒙古语中原是两个或两个以上的声音同时鸣响之意,后将凡是带有持续低音的多种形式的潮尔音乐统称为潮尔。冒顿·潮尔的吹奏技法奇特,其程序与浩林·潮尔(Holin-Chor,呼麦)一样——演奏者先唱出由气息支撑从喉咙挤压而出的持续低音,然后用余气吹出木管的高音旋律,从而创造一人用同一腔体发出的声乐与器乐相融合的具有二重音响结构的奇特音乐。冒顿·潮尔产生于古老而广阔的阿尔泰山区,在古代北方草原游牧民族中传响不绝,尤其是在张搴从西域将胡笳带回中原以后,在中原礼乐文化系统中也得以广泛传播,并且不断发展。从汉代宫廷直到清代宫廷,胡笳之乐都是国家礼乐的重要组成部分之一。 目前,这种乐器主要分布在我国新疆、内蒙古,蒙古国,哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦,俄罗斯巴什基尔共和国、塔塔尔共和国、阿尔泰共和国、图瓦共和国以及伊朗、土耳其、土库曼斯坦等国家和地区,涉及的民族主要有蒙古人、哈萨克人、柯尔克孜人、图瓦人、巴什基尔人以及中亚诸多民族。对于这种乐器,不同民族有不同的称呼,蒙古人称之为冒顿·潮尔,图瓦人称之为苏尔或楚吾尔,哈萨克人称之为斯布斯额,巴什基尔人称之为库拉依(KurAi),塔塔尔人称之为“立啸”,柯尔克孜人称之为潮尔,土库曼人称之为推达克(Tuiduk),而古代汉族人一般称之为胡笳。现代考古学证明,著名的贾湖骨笛产生在八千年前左右,据此推断,潮尔产生的年代不会晚于一万年前,而在匈奴时代,胡笳已经广泛流行。因此,冒顿·潮尔作为人类史前音乐的活化石,具有重要的文化学、历史学、音乐学和人类学价值。胡笳属于边棱气鸣乐器,其基本的吹奏方法如莫老所述:“将笳管的上端顶在上腭的牙齿上;其次,上下唇将管子包起来;吹奏前,人声先发出主音的持续低音,然后,同时吹奏笳管旋律,构成二重结构的音乐织体。”这种吹奏方法古人称为“喉啭引声,与笳同音”。在2000年以后,随着蒙古音乐在现代社会影响的日益扩大,胡笳艺术以及相关的乐器制作,取得了突飞猛进的发展。目前,天津雨辰民族乐器厂已经能够制作出十种不同调式的潮尔,在充分吸纳原生态潮尔艺术的营养的同时,次生态的潮尔艺术在音乐人手中绽开了更加灿烂美丽的花朵。

如果本书的上篇是动人的音乐书写,那么,下篇则是以音乐为线索,对匈奴史和蒙古民族史所进行的音乐人类学探索,这种探索是震撼人心的。下篇包括六个故事:《故事之一:写在大地上的匈奴语?》,《故事之二:民歌中的匈奴》,《故事之三:迷人的啸》,《故事之四:外国语言中的匈奴语》,《故事之五:茏城在哪里?》和《故事之六:马印的启迪》。通过讲述这六个故事,莫老揭示了匈奴人在西迁之前长期隐匿在大兴安岭深处的鲜为人知的秘史,又通过对民歌中的匈奴语、民歌中的匈奴语和外国语言中的匈奴语的考察,彰显匈奴文化在世界范围内的广泛影响,从而逐渐贴近其学术探索的终极目标,那就是蒙古民族的族源问题。莫老意在向我们表明,创造红山文化的红山人就是后来的匈奴人,而蒙古人则是匈奴人的嫡系,故红山人就是早期的蒙古人,红山人属于蒙古人创造的文化。据报导,2012年5月下旬,中国社会科学院考古研究所内蒙古第一工作队与赤峰市敖汉旗史前文化博物馆考古人员在兴隆沟遗址调查测绘时先后清理出65块破损陶片,7月6日,他们拼对出一尊距今5300多年属于红山文化晚期的陶塑人像。该人像系泥质红陶捏塑而成,通高55厘米,其中头长20.7厘米,身高33.08厘米,底部直径21厘米。这是中国迄今首次发现的一件史前陶塑人像。但是,面对这件“5000多年前红山文化时期先民创造的伟大艺术珍品”(《人像》),学者们对“陶人摆放的位置及用途、陶人的身份、陶人口部动作的含义”却有很大的争议。根据我所熟悉的史料以及对游牧民族音乐艺术传统的了解,我认为“陶像的动作和表情”并非“正在用力呼喊的状态”(《人像》),而是正在纵声高歌的状态,同时,这也不是普通的歌唱,而是至今仍然在蒙古高原上流传的呼麦艺术。

呼麦(蒙古语Хөөмий,古蒙古语kцgemi,西文khoomei)是浩林·潮尔(Holin-Chor)的俗称,所谓“潮尔(Chor)”,蒙古语意为和声;“浩林”,蒙古语本意为喉咙,由此引申为喉音之意。呼麦就是喉歌(Throat Singing),这是一种非常独特的喉音艺术:歌唱者运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个声部,形成罕见的多声部形态。演唱者运用闭气技巧,使气息猛烈冲击声带,发出粗壮的气泡音,形成低声部。在此基础上,巧妙调节口腔共鸣,集中和强化泛音,唱出透明、清亮、带有金属声的高音声部,获得无比美妙的声音效果。调节口腔共鸣的关键在于舌位的控制。歌唱者用舌头将口腔一分为二,随着前后的移动,制造出不同的共鸣腔。报道者称史前陶人“口圆张,双目圆睁,两臂交叉,右手用力按在左手上”,“正在圆张口部奋力呼喊,由于口部用力很大,带动着他的锁骨和脖颈凸起,……手和小臂的筋肉因用力而凸起”(《人像》),“脸颊明显向内凹陷,外侧线条分明,口部隆起,呈呼喊状,人中清晰可见,下颌呈圆弧状”(《召唤》)。这里陈述的一切都是呼麦歌唱时人体内部器官内在运动的外在显现,因为唱呼麦必须动用丹田之气,气息的调节和运用要经过“憋、顶、挤”三个步骤。憋,就是憋气,即锁定气息;顶,就是顶气,将丹田之气往上顶,冲击声带(包括主声带和次声带);挤,就是将声音挤出来。呼麦唱法是力度最强的歌唱艺术。就歌唱者的姿势而言,呼麦分为坐式歌唱、立式歌唱和走式歌唱,而以坐式歌唱最为稳定,效果也最好。史前陶人的呼麦是典型的坐式呼麦:“陶人双腿弯曲,双脚相对,盘腿而坐。双臂(为实心)自然下垂,臂肘弯曲,双手交叠,右手在上,搭放在双脚上。”(《召唤》)双手交叠表明他正在用丹田发力,气息上行,故双手向下。王仁湘指出,“陶人最突出的就是其锁骨的表现形式,很有肌肉感,说明他正在用力,这一细节高度写实,很可能与一些仪式有关系。陶人的眉目比较传神,不仅如此,参看其口部的形状,他的眉目甚至还在‘传声’,姿态生动、严慈并重”(《召唤》),这正是呼麦。我们试对比一下俄罗斯图瓦人民共和国著名蒙古族女歌唱家珊寇(Sainkho Namtchylak)演唱呼麦时的神态和口型,对这一点便可以得到很好的印证。

▲莫尔吉胡先生在阿尔泰山深处记录的呼麦乐谱

作为人类早期的歌唱艺术,呼麦的产生和发展与萨满巫术活动有密切关系。在汉族文化系统中,呼麦被称为“啸”,如《山海经》称西王母“豹齿虎尾而善啸”。所谓“豹齿虎尾”正是远古时代部落酋长的服饰特征,而“善啸”则是其长于呼麦艺术的表证。宋释觉范《王仲诚舒啸堂》诗:“齿应衔环舌卷桂。”元刘赓《啸台》诗:“舌如卷叶口衔环。”史前陶像的口型正是“衔环”式,而卷舌之法是呼麦艺术独有的。在古人的观念中,呼麦是一种通神之音。晋成公绥《啸赋》:“玄妙足以通神悟灵,精微足以穷幽测深。”唐孙广《啸旨·序》:“啸之清,可以感鬼神。”中古时代的道教经典《灵宝经》记述一位国王的女儿(所谓“音女”)凭借神人教授的长啸之术,“为王仰啸,天降洪水至十丈”,消除了“国中大枯旱,地下生火,人民焦燎,死者过半”的灾难。从西王母到“音女”,都显示了女性与呼麦的关系。冯时认为,这尊史前陶人的性别是女性,身份是“女祝”,“从其张嘴的造型可见,她正在向神沟通汇报” (《召唤》);王明达认为,史前陶人“是一个进入某种特定状态的人物,他的身份应该是巫,很可能在进行祭祀活动。而且,他还戴着帽子,这表明他的身份、地位比较特殊”(同上)。这些观点都是颇为中肯的。此外,这尊女性陶人的塑造,与红山文化时期女性的社会地位有密切关系。1989年9月,内蒙古考古研究所在赤峰林西县白音厂汗发掘出来的“中华第一老祖母”,属于距今8150--7350年的新石器早期兴隆洼文化的石雕艺术品。这尊石像通高为35.3厘米,大眼高鼻,鼓腹,双臂下垂交于胸前,现存赤峰市博物馆。史前陶人和“中华第一老祖母”可能都是先民供奉在住房内的女神像,反映了当时的女性崇拜风尚。

正如中国社会科学院考古研究所所长王巍教授指出的那样,这次兴隆沟遗址史前考古的重要收获之一是“对红山文化乃至辽河流域的文明演进过程,包括当时的宗教信仰等方面的研究提供了难得的第一手资料”(《人像》),那尊复原的史前陶像的艺术原型就是一位年轻、活跃而健美的草原女性萨满。她那口型端正、姿态安详的极为考究的呼麦歌唱,具有明显的仪式化特征,事实上,即使在今日,阿勒泰山地萨满和西伯利亚山地萨满也常常用呼麦作为沟通人神和天地的声音秘术。因此,这尊史前陶人的巨大文化价值并不仅仅局限于美术史的层面和宗教史的层面,更主要的还在于音乐史的层面。2009年,“中国内蒙古呼麦”向联合国教科文组织申报世界非物质文化遗产,获得成功,在此背景下,这尊演唱呼麦的史前陶人重现于蒙古草原,这种历史性的巧合是非常令人震撼也非常令人激动的。所以,我们不妨将这尊史前陶人视为呼麦艺术的鼻祖。从音乐人类学的角度看,这尊史前陶人的发现无疑为蒙古民族起源于红山文化时期提供了重要的证据,当然,甘肃博物院收藏的红山文化时期的陶塑人像也与蒙古人最为接近。同时,我们结合陕西咸阳汉代大将军霍去病墓前的石刻雕塑《马踏匈奴》中的匈奴人的面相和体貌特征,可以肯定匈奴人正是蒙古人的先民。

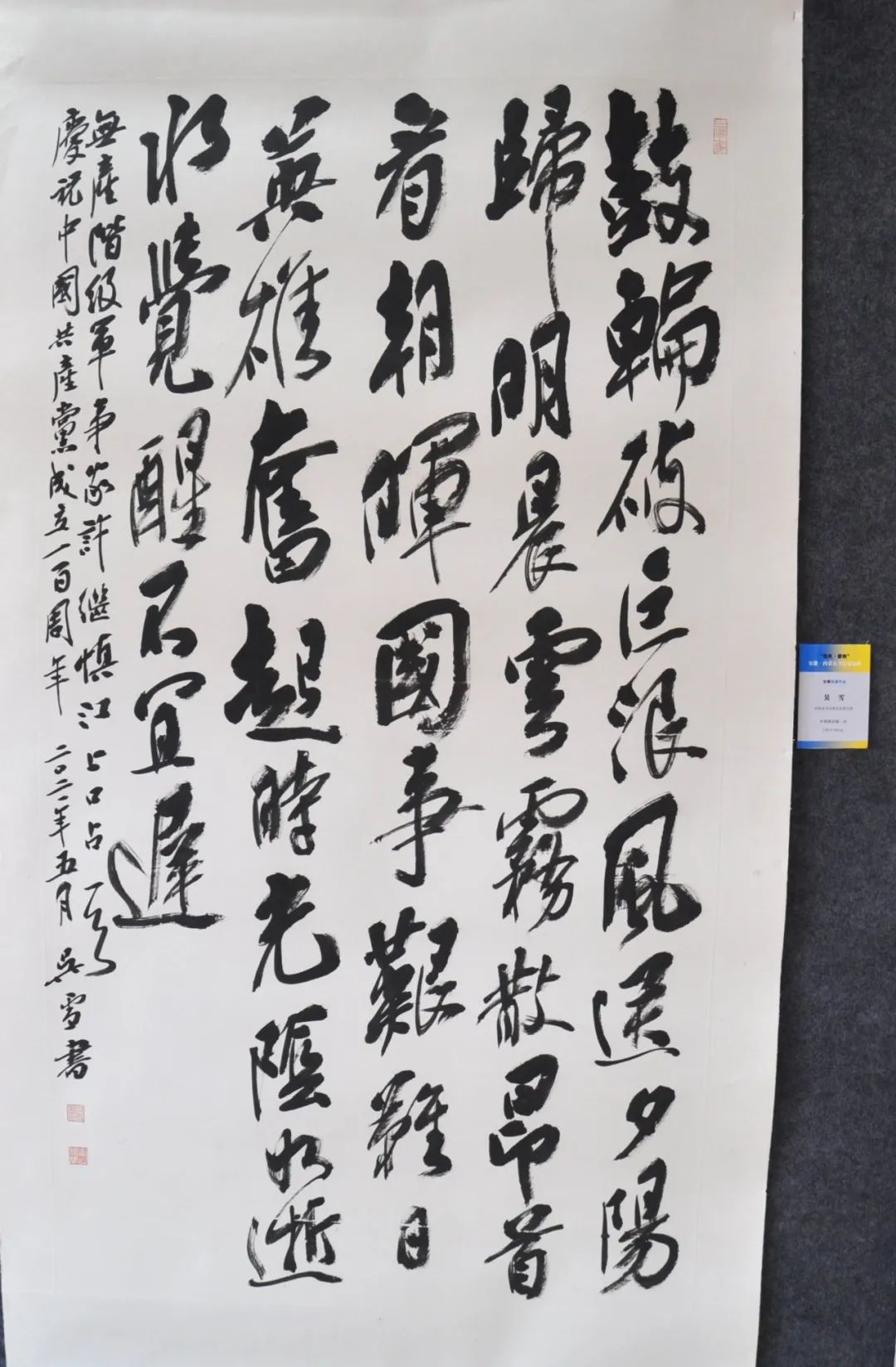

蒙古音乐的魅力就在于它是一种文化中的音乐和一种音乐中的文化,它代表了一种音乐中的历史和一种历史中的音乐,一种单纯之深刻与深刻之单纯是其最根本的文化特征。换言之,蒙古音乐在我国文化史上实际上构成了另一种历史书写方式——其本质乃是音乐形态的诗史亦即精神史。因此,聆听蒙古音乐,就是在聆听历史老人的述说。而《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》,则是一位蒙古老人蒙古音乐家和音乐文化史家的述说。让我们一同走进莫老这灿烂迷人的音乐文化世界吧!

(本文是作者为莫尔吉胡所著《胡笳的传说:兼谈匈奴的故事》一书写的序)

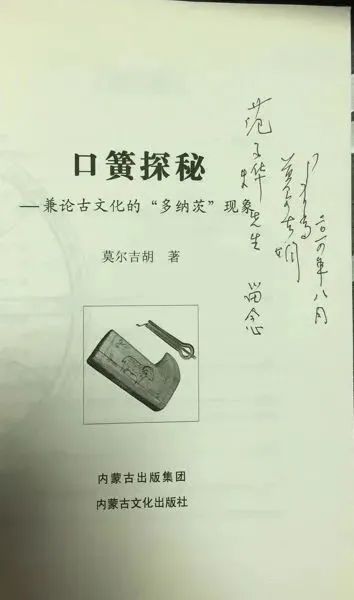

莫尔吉胡先生的口簧藏品及其著作

▲莫尔吉胡先生藏条形竹制口簧

▲莫尔吉胡先生藏钳形铁制口簧

▲莫尔吉胡先生为本文作者弹奏口簧

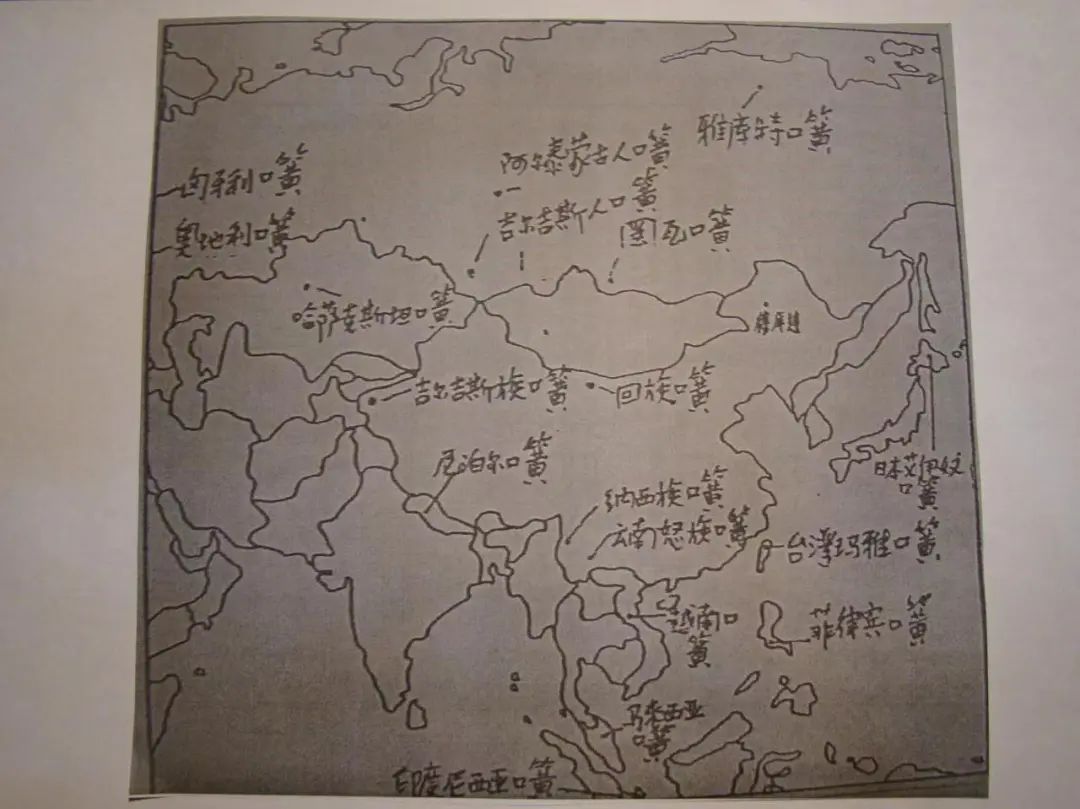

▲莫尔吉胡先生亲手绘制的《口簧亚欧地区分布图》

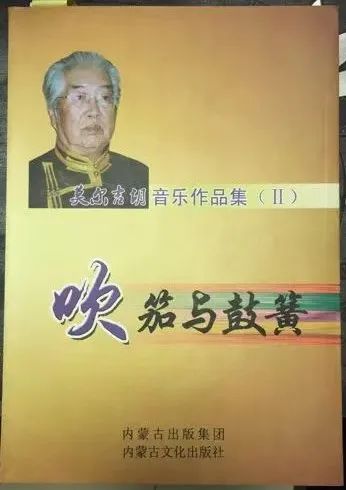

▲莫尔吉胡先生作品集

来源:内蒙古马头琴艺术博物馆

- 上一篇: 人生如歌——著名蒙古族音乐人 包胡尔查

- 下一篇: 蒙古族音乐大师色拉西的传奇人生

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论