本文刊于《油画艺术》2024年第4期

¤ 如需转载请标明出处¤

文章展示

甘迪格 | 内蒙古艺术学院讲师,内蒙古艺术学院北疆艺术研究院特聘研究员

[摘 要]金高是内蒙古自治区成立初期最早从中央美术学院毕业并支援边疆来到内蒙古的著名艺术家。本文围绕金高的美术创作展开,重点探讨其作品中目光的表现,阐述金高革命历史题材、母子情题材、回家题材这三个大的主题作品系列的丰富内涵。金高作品中有着大量人物目光的交流与互动,其中不仅仅是画中人物的目光交流,还有金高与画中人的目光交流,以及金高与观众、观众与画中人的目光交流与互动。通过金高作品中的目光以及金高的目光,可以深入理解金高将青春岁月投入祖国北疆的人生历程,以及她将北疆视为家乡的深刻的归属感。

[关键词]金高;目光;革命历史题材;母子情;回家

前言金高是新中国成立后内蒙古自治区第一代艺术家群体中的重要一员,并且是最早从中央美术学院油画专业毕业支援边疆美术事业的艺术家,从目前来看,国内学者对其研究明显不足。一是对金高作品研究的不足,由于金高自20世纪80年代起就赴美国举办展览并旅居,除了一本2007年出版的《金高作品集》,金高的相关资料还比较稀缺。金高在美国去世,许多资料仍处于未公开状态。二是研究视角的问题,以往一些研究者的文章通常还是以介绍金高的生平和分析作品风格为主,如贾方舟在《艺务求精 情务求真——金高、王济达的艺术》中,以“主题性绘画”和“风俗题材”界定她前后期的绘画,并将金高后期的作品归结为“情”的抒发和“美”的表达,试图对金高的作品进行风格界定和描述;杨皓在《在疾风中屹立——记著名画家金高教授》中,突出了对金高作品写实主义的论述以及对金高作品中“草原风情”“母爱”和“皇家深红”等主题的阐释,更多展示出金高在美国时期的创作面貌。

在笔者看来,以往的研究者在讨论金高的绘画创作时,并没有通过细读作品深入到艺术作品本体和艺术家本体。在本文中,笔者试图以一种新的视角,即从目光的角度出发,探讨金高的美术创作。在法国学者达尼埃尔·阿拉斯的艺术史尤其是绘画史的研究方法中,有一种重要的研究方法,即对艺术家本人的“目光史”进行追溯和研究①。本文的研究对象——金高,是一位重要的擅于在作品中使用目光的艺术家,因此笔者试图在本文当中围绕“金高的目光”进行讨论。通过对金高作品的细读,探讨画中人物之目光、画家之目光以及绘画作品的观者之目光等形成的多维目光的交会、交错和目光网络等关系,并以此发现艺术家金高独特的内心世界。

一、聚焦的目光在多位来自全国各地参与祖国北疆美术事业发展的艺术家当中,我们必须提到一位来自北京的满族画家金高(1933—2006)。金高原名金淑堃,因其在国立北平艺术专科学校(简称“北平艺专”,现中央美术学院)美术系就学时,身高位列全校女生前二,因此同学们给她起了“金高”的昵称,这一昵称一直沿用了下来。金高1948年考入北平艺专,与我国早期著名的油画家侯一民、李天祥、詹建俊同辈,并师从徐悲鸿、戴泽、吴作人等名家。北平艺专在新中国成立后更名为中央美术学院,1952年,金高成为新中国成立后第一代油画专业毕业生。金高同时也是第一代从首都高等院校毕业支援边疆的大学生,并成为新中国成立后内蒙古美术事业的开创者之一。她将自己的青春岁月投入到北疆的文艺事业中。金高担任过内蒙古画报社美术编辑、内蒙古博物馆美术干部,并于20世纪70年代末当选为内蒙古自治区美术家协会副主席。

金高对内蒙古美术事业的起步和发展做出了重要的贡献,她一生当中创作了多个门类的美术作品。一是年画方面,金高在 20 世纪 50 年代创作了《青年英雄潘天炎》《草原人们的喜悦》,与官布合作了《毛泽东时代的兄弟民族》,在 20 世纪 60 年代创作了《载誉而归》(图 1)。

图 1 金高 载誉而归 油画 20 世纪 60 年代

其中《草原人们的喜悦》展现了20世纪50年代草原的工业及矿业的发展,以及草原人民对国家工业化发展的支持。《载誉而归》则展现了隆重的那达慕景象,草原人民簇拥着在搏克比赛中拔得头筹的搏克手,展现出一派欢欣鼓舞的景象。

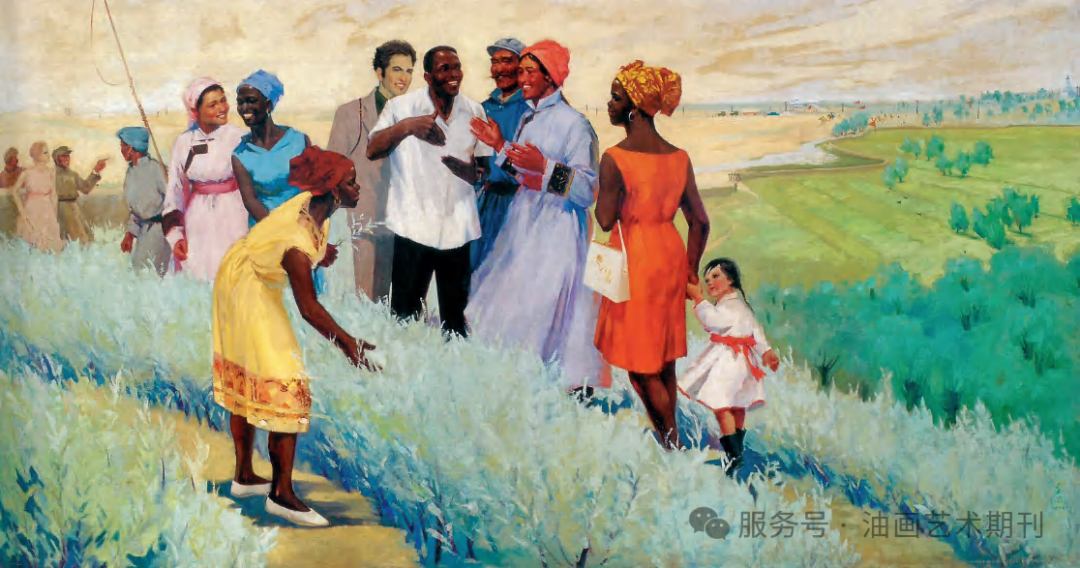

二是历史画方面。金高作为同时接受了法国和苏派写实油画训练的画家,在内蒙古工作期间,除创作年画之外,更重要的是油画的创作,历史画又是其中最重要的体裁。金高在 1964 年创作了《毛主席在延安接见蒙族青年》(图 2),记录了解放前蒙古族青年积极前往革命圣地延安,受到毛主席接见的场景。画面中几乎所有人的目光都朝向毛主席,显示出了蒙古族青年对革命所抱有的热忱之心。在 20 世纪 70 年代,金高陆续创作了《周总理与乌兰牧骑》(1975 年)、《难忘的晚宴》(1977年)和《远方客人来到咱草原》(1979 年)。如果观察这些革命历史题材作品,可以发现这些画面都有一个中心点,从这些中心点再向四周扩散。画面中所有人物可以说目光都看向了画中领袖,特别是在《毛主席在延安接见蒙族青年》中,这一点尤为明显。在《载誉而归》中,金高也以类似的手段,通过聚焦于摔跤手的目光表现了草原人民对那达慕摔跤比赛冠军的钦佩。不过在 20 世纪 70 年代的作品中,并非所有人物都看向中心,而是间或有人物的视线离开中心,有自己独立的行为,如《周总理与乌兰牧骑》中的马头琴手。在《远方客人来到咱草原》(图 3)中,人物更是一主一客两两一组,表达中心之外的视线更加自由。这几件作品共同的特点是都表现了不同民族共处同一空间的场景,正如金高来到内蒙古工作生活一样,在内蒙古的工作生活中与不同民族的美术工作者共事使她体会到不同民族不同文化的交流碰撞。从金高的早期作品中我们就可以发现她非常擅于经营画中人物的视线以表达画面的中心和主题。

图 2 金高 毛主席在延安接见蒙族青年 油画 1964 年

刊于湖南美术出版社 2007 年出版的《金高作品集》

图 3 金高 远方客人来到咱草原 油画 1979 年

换一个角度来看,在金高的这些作品中,特别是那些所有目光都集中在一个人物身上的画作里,都可以通过这样的目光感受到观看者对被观看者的钦佩和爱戴,在《载誉而归》中是草原人民对那达慕上获奖冠军的钦佩,而在《毛主席在延安接见蒙族青年》和《周总理与乌兰牧骑》中是蒙古族青年和乌兰牧骑成员对国家领袖的爱戴。事实上,在新中国成立前,确有包括土默特和鄂尔多斯乌审旗在内的蒙古族青年积极奔赴延安参与革命,金高的作品无疑试图以画中人目光表现蒙古族青年对革命的赤诚之心。

二、母亲的目光 除革命历史题材作品之外,更符合金高个性的作品无疑是金高表现亲情尤其是母子(母女)情的系列作品。这一系列或可追溯至1963年的作品《母亲和我》(图4),画面中描绘了一位蒙古族母亲,她一只手拎着木桶,另一只手则紧紧地拽着自己的女儿。金高是否以此借喻她与自己的母亲或是她与自己的孩子,我们不得而知,但这幅画并没有描绘广阔的草原背景,而是以简洁的浅蓝紫色表现了草原丘陵的阴坡。画面中的母女望向画外的观者,母亲显示出坚毅冷静的神色,而女孩的神色更显惊慌,似乎在向观者诉说着什么。

图 4 金高 母亲和我 油画 1963 年

如果说《母亲和我》带着些许困惑,金高后面的母子题材作品中表现的氛围则更加和睦、安宁,如在全国首届少数民族美术作品展览上获二等奖的作品《绿色摇篮》(图 5),表现了一位鄂伦春族母亲哄自己的婴孩安然入睡的场景。金高以白桦树、摇篮、服饰、装饰等元素暗示出她所表现对象的民族——鄂伦春族,并且以较为平面化的表现方式描绘人物和场景,背景阴影中的森林更像是一张绘有优美纹饰的地毯。画中的鄂伦春族母亲倾斜着上半身和颈部,环绕着安睡的婴孩。金高在这一时期描绘的一系列表现母子情的作品,如《长命百岁》《虎仔》《绣毡》《摇篮曲》等,表现了蒙古族、满族、鄂伦春族等不同民族的母子像,都显示出安详宁静的景象。这也许可以以杨先让的回忆文章《著名女油画家金高》做解释,他谈到金高在内蒙古成家、生育子女,后经历了家庭破碎等一系列生活中的挫折,直至与同为支援边疆美术事业的雕塑家王济达相识并结婚后,才更加稳定地进行美术创作②。金高作品中的转变映射了她生活经历的轨迹,《母亲和我》中眼神坚毅的母亲正是努力面对生活独自养育子女的金高的自画像。画中母亲所凝视的,既是眼前的观者,也是金高个人生活中需要独自面对的起伏不定的种种挑战与经历。

图 5 金高 绿色摇篮 油画 1982 年

除表现母子情之外,金高作品的另一大特色在于她对装饰性的表现,在《虎仔》(图6)、《摇篮曲(一)》(图7)中,金高细致地描绘画面中地毯、墙纸、窗帘上的图案,其绘制的人物也因此更加平面化,减少光影的表现。金高作品中出现装饰性可能有以下原因:其一是她像其他内蒙古画家一样也在内蒙古各地考察,内蒙古各民族的民族纹样可能令金高印象深刻;其二是作为一位女性画家,金高敏感和细腻,这些装饰品实际上也是内蒙古各民族日常生活环境的一部分。著名画家陈丹青在评论金高女士的作品时也提到了她作品中的抒情、装饰与平涂手法。③

图 6 金高 虎仔 油画 1986 年

图 7 金高 摇篮曲(一) 油画 1991 年

另外,我们如果观察金高20世纪80年代后创作的一系列母子题材作品,可以发现其共性是画面中的母亲视线都看向自己的孩子,这种人物视线的元素是金高作品中一贯的视觉因素。我们可以发现,尽管作品中的人物减少到只有两个,但是仍有其中心,这个中心就是孩子。在金高的画作中,孩子不仅是视觉上的焦点,更是母亲的内心世界的核心所在。在作品《梦》(图8)中,尽管没有描绘母亲的形象,但是我们可以跟随该画面以第一人称视角体验母亲充满爱意地注视孩子的目光,这一目光无疑也是金高本人的目光。与此同时,在《梦》中,还可以通过摇篮下倾斜的挂件观察到画中的摇篮实际处在运动中,这或是受到了她擅于表现运动感的雕塑家丈夫王济达艺术的影响。孩子不仅是金高作为一个母亲生活的中心,同时也是各民族母亲生活的中心,因而我们可以看到,金高的母子题材作品体现出突出的普遍性,金高以此为主题将不同民族的母子绘于其中。

图 8 金高 梦 油画 1986 年

三、回家的路除那些著名的聚焦于母子情的作品之外,金高还创作了很多表现草原风情的系列作品,然而,金高的草原主题作品所呈现的,并不仅仅是草原的表象,而是指向了比“母子情”更大的内容——家。如果说母子情还是围绕着母亲和孩子两个人的关系,那么家的题材则指向了更丰富多彩的生活。在金高以母子情为主题的作品里,草原也时有出现,如《上学》(1991年)、《母亲的嘱托》(1989年)、《拣蘑菇》(1989年)和《葡萄》(1989年)即以室外草原为背景。在《挤马奶》(1985年)中,我们可以看到金高表现了草原妇人辛勤劳作的场景。当然这些场景离不开草原上以家庭为单位的牧人的生活。

草原上牧人的家有许多特别之处,如在作品《搬家》(图 9)中可以看到的,画面中一家人正在茫茫的雪原中迁徙。由于游牧文化的传统,草原上的牧人并不固定居住于一处,而是会根据季节的变化规律进行迁徙转场,使得他们的家具有流动性。这幅画作有趣之处在于,画面最右边的松狮犬与金高纽约姐姐家养的“狐狸”非常相似,因而也可以认为画面中搬家的牧人家庭代表金高的家庭。在现实中,也确实在 20 世纪 80 年代,随着金高夫妇在美国成功举办展览,金高随后搬至美国生活,这幅画也是金高个人生活的写照。

图 9 金高 搬家 油画 1986 年

在金高草原题材作品当中,一个重要的主题是回家,金高以很多的变体表现了该主题,正如她围绕母子情题材创作了形式多样的作品一样。我们可以将金高的这类主题作品划分为两种类型:一类是画面中人物处在远景的;一类是人物稍近一些的。如在作品《蓝色草原(归)》(图10)和《紫草原》(1985年)中,我们可以看到画面中的一家人处在远处,人物在画面中非常渺小,但在这两幅画面中比较突出的一点是画面中草原上的道路。在《蓝色草原(归)》中,一家人正向着远方前行,而《紫草原》中一家人则沿着向画面左下方的道路前进。当然,这些草原道路都是通往家的方向,我们通过《回娘家》(1989年)、《回家》(图11)等作品的题目可以理解金高这类作品的共同主题。当然金高也尝试将此主题超越草原,增加其普遍性,就像她在母子情题材上所作的。在《猎归》(图12)中,大兴安岭林区的猎人正驮着猎物向自己林中的木屋前行。在金高的大青山写生中,她在描绘山区农村景象时也有意无意地表现出农民回家的场景。在作品《沙漠梧桐》(1985年)中,她还描绘了内蒙古沙漠地区的牧人和家。金高在描绘回家的主题时,还强调了草原上牧人的工作内容,如通过《秋红》(图13)和《水车》(图14),金高描绘了牧民从湖边汲水并载水回家的场景,在《暮》(1985年)和《驼车》(1991年)中描绘牧民驮着牧草回家的画面。

图 10 金高 蓝色草原(归) 油画 1986 年

图 11 金高 回家 油画 2001 年

图 12 金高 猎归 油画 1986 年

图 13 金高 秋红 油画 1990 年

图 14 金高 水车 油画 1992 年

通过上述作品,我们可以看到一个母子情之外更大的世界。在这个世界中,有牧人、有家,还有连接起两者的路。不管人向路的另一端前行多远,他最终要回到自己的家,并且人们外出劳作的目的始终是滋养自己的家,这是金高草原题材作品所要传达的最为朴素的世界观。而当金高在画面中描绘远景人物时,由于描绘目光不再可能,人物的前进方向及道路起到了和目光一样的作用。另外,金高还将草原大地表现为具有装饰性的对象,最典型者如在《秋红》中,湖水上的芦苇呈现出火焰一般的装饰效果,恰似大地上的一块红地毯。

当然在这些表现回家主题的草原题材作品中,《回家》是最引人注目的佳作。画面上,一对草原上的夫妻安坐于牛车之中,紧紧抱着他们的女儿,悠悠地向着家的方向行进。有趣的是,画面中的夫妻二人正看向画外的观者,与观者产生了目光的交流。这样的目光交流究竟有什么样的含义呢?

当然,对于金高来说,内蒙古草原的生活是她一生当中最为刻骨铭心的一段时光,她离开自己出生的家乡,只身一人为支援边疆来到内蒙古,她也在这里成家立业,经历了两次婚姻并生下两个孩子,因此,内蒙古成为成年以后金高真正的家。从《回家》这件作品创作的年代来看,此时金高已经旅居美国,因而那个最初作为异乡的家的草原,对此时的金高来说,就是她的故乡。因此我们可以理解这幅作品中,金高所注视的,正是她故乡的人。这幅作品表现出浓浓的思乡之情,对于旅居美国的金高而言,内蒙古就是她的故乡。作品《回家》就像是草原牧人通过眼神对她的召唤,呼唤海外的游子回家(金高2006年于美国纽约逝世)。

结论本文通过对艺术家金高作品内外目光的探讨,发现了金高作品中目光的不同维度的含义。从她艺术创作生涯的初期,从新中国成立初期的革命岁月起,金高就在作品中大量利用画中人物的眼神方向去编织复杂的目光网络,尤其在描绘革命题材作品时,她喜欢将人们的目光集中于领袖。

在表现母子情题材时,金高将作品中的目光变成了母子之间的目光。在她的作品中,母亲对孩子的目光,展示出浓浓的亲情,与此同时,她早期在内蒙古度过的伴随着婚姻的破裂的时光,实际上正是她与自己的孩子一起度过的。

而在回家题材当中,金高画中人物的目光指向了他们的家。尤其从作品《回家》中,可以看到金高对内蒙古的深情,内蒙古作为金高的第二故乡,是她晚年作为海外游子魂牵梦萦的家。

通过金高作品中的目光,我们可以深刻感受到人民群众对领袖的爱,母亲对孩子的爱,以及普通人对家的爱,这些不同种类的爱是不同时代不同身份的人前行的动力。金高以她独特的女性视角描绘出一幅幅充满温情的绘画作品,将她的生活体悟以细腻的画面内容展现出来。

通过以上作品分析,还可以得出一个结论,即以金高为代表的支援北疆美术事业的第一代艺术家,通过在内蒙古的长期生活,已经与北疆、与草原深度融为一体,并将北疆视为自己的家。这样鲜活的艺术人生是理解北疆各民族交往交流交融、守望相助最直观的案例。

本文为内蒙古艺术学院科研创新团队建设项目“北疆地域美术研究创新团队”阶段性研究成果,项目编号:24CXTD07。

注释

①在郑伊看的硕士学位论文《贴近画作的眼睛或者心灵 :达尼埃尔·阿拉斯式的艺术史方法研究》当中对达尼埃尔·阿拉斯提出的“目光史”有详细论述。参见郑伊看的硕士学位论文《贴近画作的眼睛或者心灵 :达尼埃尔·阿拉斯式的艺术史方法研究》,中央美术学院人文学院,2011,第 63—65 页。

②杨先让 :《著名女油画家金高》,载金高著《金高作品集》,湖南美术出版社,2007,第279 页。

③陈丹青 :《看金高首次个展有感》,载金高著《金高作品集》,湖南美术出版社,2007,第 276—277 页。

参考文献

[1]金高. 金高作品集[M]. 长沙 :湖南美术出版社,2007.

[2]奎勇. 金高的艺术道路[J]. 美术,1987(9):25—26.

[3]贾方舟. 艺务求精 情务求真——金高、王济达的艺术[M]// 走向现代——新时期美术论集. 北京 :中国工人出版社,1994 :390—400.

[4]杨皓. 在疾风中屹立——记著名画家金高教授[J]. 美术,2012(2):51—58.

[5]郑伊看. 贴近画作的眼睛或者心灵:达尼埃尔·阿拉斯式的艺术史方法研究[D]. 北京:中央美术学院,2011.

¤ 文中配图均由作者提供

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论