萧春雷

(萧按:这是两篇文章合成的,均发表于2012年10月号的《中国国家地理》杂志“内蒙古专辑”。发表时,介绍鄂尔多斯高原概况的小引名为《鄂尔多斯高原:地下宝藏,地上荒漠》,正文名为《鄂尔多斯高原,告别了肆虐千年的风沙?》。正文发表时做了不少改动,这里发布的是我的原稿。为写文章我读了大量沙漠地理学的资料,竟迷上了沙漠。媒体一直在报道各地沙漠化的情况,仿佛我们的国土不久就将全部沙化,其实不然,近十年来,因为退牧还草,内蒙古治沙取得很大成绩,总的来说情况正在好转,北京的沙尘暴也比前些年更少了,但是因为政府相关部门已经失去公信力,发布的数据无人相信,公众不了解正在发生的变化。写作本文时,我反复提醒自己尽可能做到客观、诚实、公正。很久没有更新博客了,我觉得对不起访客,多贴几篇文章上来,有兴趣的朋友可以慢慢看。)

黄河从宁夏北上,划出一个巨大的“几”字形,从内蒙古高原割下一块土地,称鄂尔多斯高原。也有人形象地将黄河比为一条抛出的绳索,套住了这个相对独立的高原,又称河套。鄂尔多斯高原海拔1100-1300米,西、北、东三面被黄河环绕,南部虽然与黄土高原接壤,但有一道长城将二者明确分开,面积约12万平方公里,其主体今属于内蒙古自治区鄂尔多斯市,小部分属于陕西和宁夏。

黄河是华夏民族的母亲河,但这位母亲套来的鄂尔多斯高原,却是一块风沙弥漫的荒漠草原,不适合农业。高原南缘的明长城,正好与我国农牧交界带的走向一致,可知从地理上看,鄂尔多斯属于内蒙古高原的延伸,是游牧的天堂。问题是鄂尔多斯高原离汉民族的核心地区——关中平原——太近,一旦被游牧部落占领,就构成重大威胁。于是,每当汉民族强盛,便将军事防线推进到黄河北岸的阴山一带,囊括整个河套地区,秦、汉与唐朝都是如此。汉族只懂耕作,不擅畜牧,这块土地其实得之无益,维持的成本却很高,一旦国力衰退,便不得不主动放弃。明朝初期,明军在高原北部设东胜卫,阻河为守,但很快就不堪重负,退回到农牧交界带建造了一座漫长而雄伟的边墙,史称明长城。明末,高原的流沙就漫过了城墙。

历史上,鄂尔多斯高原是中原王朝的北部要塞,也是胡马南窥的前沿跳板。两千多年来,华夏民族与游牧民族在此展开了惨烈的争夺战。鬼方、猃狁、楼烦、匈奴、鲜卑、突厥、契丹、蒙古……一个个游牧民族来去如风,你方唱罢我登场。基本上,当游牧民族据有鄂尔多斯高原,是否入主中原,仅仅取决于他们的决心,没有什么能够阻挡一支高屋建瓴的铁骑,例如蒙元帝国。

回到十五世纪,明军退出河套地区之后,游弋在大草原上的蒙古族鄂尔多斯部尾随而来,陆续进驻,给高原带来一个新名字,并成为其最后的主人。鄂尔多斯部落是成吉思汗的嫡系,不但迁来了成吉思汗陵,还相当完整地保存了蒙古族的传统文化,特别是祭祀文化。明清之际,蒙古族文化经历了一个繁荣时期,几部重要的编年史如《蒙古源流》、《蒙古黄金史》、《蒙古史纲》,都出自鄂尔多斯地区。

鄂尔多斯高原属半干旱向干旱区过渡地带,生态系统脆弱,草原坦荡辽阔,但沙化严重,两大著名的沙漠——库布齐沙漠和毛乌素沙地——不断扩张;与地表的贫瘠相反,地下矿藏十分丰富,煤炭、稀土、天然气的储量在全国名列前茅。近年来,随着煤炭资源的大规模开发,鄂尔多斯市的经济迅速崛起,同时积极修复生态。高原上弥漫千年的历史风沙,终于消散……

鄂尔多斯童话:没有风沙的高原

大草原、大沙漠、成吉思汗陵和康巴什,是鄂尔多斯出现在大众传媒中的基本形象。人人皆知,我们时代的生态危机越来越严重。如果有一天鄂尔多斯的草原都变成沙漠,我们虽然难过,却不吃惊;反过来,如果鄂尔多斯声称即将告别沙漠,我们才会错愕,仿佛聆听一个童话。

肖亦农是鄂尔多斯作家,也是内蒙古作协副主席,他花了三年时间实地采访考察,写了一本名叫《毛乌素绿色传奇》的长篇报告文学。听他讲述今日的毛乌素,我就有听童话的感觉:“我原想把书名定为‘寻找毛乌素沙漠’,后来想,到处找沙漠,这是什么心态?不好。但我去毛乌素,的确是到处找沙漠,找那种寸草不生的百米高的大明沙。年轻时我在毛乌素沙漠中工作过好多年,经常遇到流沙堵门堵窗。但现在去,很难再找到明晃晃的大沙丘,到处是绿色,一望无际的绿色草原……”

我说:“等一下……你不会告诉我,毛乌素沙地已经治好了吧?”

“准确说是基本治好了,不存在沙害了。”他肯定地说,“剩下一点,不必去治,生态会自动恢复。”

“毛乌素沙地治好了?怎么可能?”我将信将疑,“库布齐沙漠呢?”

“库布齐比较难治,它是真正的沙漠,大量的流沙,移动沙丘。毛乌素准确说是沙地,多为固定和半固定沙丘。人们说,库布齐填黄河,毛乌素满天飞。毛乌素现在不满天飞了,库布齐也在退却,消失了一半。再过五年,你就很难看到库布齐的沙漠景观了。”

来鄂尔多斯之前,我做过一点功课。鄂尔多斯高原是一个相对独立的地理单元,位于黄河大回折“几”字形内,三面被黄河围住,仿佛被一条绳索套住,又称河套;南部则以明长城为界,与宁夏陕北的黄土高原分开。鄂尔多斯全市总面积8.68万平方公里,境内毛乌素、库布齐两大沙漠就占了48%的面积,接近一半;丘陵沟壑区、干旱硬梁区也占了48%面积,接近另一半;它是我国沙漠化和水土流失最严重的地区之一。但我现在听到的消息是,鄂尔多斯没有沙漠化问题。你想,我有多惊奇!

肖亦农颇有诗人气质,浪漫地说:“鄂尔多斯的地貌特点正在消失。我告诉他们,不要全治理了,要留一点,让人看看。鄂尔多斯有史以来就有沙漠,人沙共存,突然没有沙漠了,一时还难以接受。”

黄昏,黑云压城,天空中不时出现闪电。我们来到东胜城郊。一排排新落成的公寓楼,密如森林,但空空荡荡;突然眼前出现几片湖水,有点烟波浩渺的意思,只是岸树瘦小稀疏。他指点说,这是人工湖,东胜周围是没有河流湖泊的,这是中水,也就是污水处理后的再生水,水质完全达标,经常有人垂钓;路边这些草木葱茏的丘陵,过去都是沙丘,白茫茫一片;十几年前,风沙已经逼近东胜,城外就是沙漠,康巴什也是沙漠……

康巴什离东胜区还有20多公里,是鄂尔多斯市耗费巨资打造的一座新城,建筑奢华,计划容下百万人口,目前只有三万人居住,包括市委市政府。经国外媒体报道,它成为世界上最著名的“鬼城”之一。肖亦农对“鬼城”之说嗤之以鼻:“他们不了解历史。要知道,康巴什是一座建立在沙漠上的城市。这地方又叫‘握手沙’,鄂尔多斯的两大沙漠——北部的库布齐沙漠和南部的毛乌素沙漠——在这里胜利会师,握手,连成一片。这座城市斩断了两大沙漠的联系。”

豆大的雨点打在窗玻璃上,天地间水雾迷蒙,让人忘记这是沙漠地带。肖亦农的观点很有冲击力,但我将信将疑,这毕竟只是一位作家的想法。我想深入鄂尔多斯的沙漠看看,到底生态发生了多大的变化。

乌审召治沙:“牧区大寨”今昔

第二天上午,我乘大巴去毛乌素沙地的腹地乌审旗。毛乌素沙地地跨宁夏、内蒙和陕西,但主体在内蒙古境内,总面积约3.2万平方公里。我知道,乌旗北部的乌审召,是土地沙化最严重的荒漠草原,直到上世纪末还像一个孤岛,出门就是大明沙,去哪儿都要穿过沙漠。客车从茂包高速兰家梁出口拐上313省道,进入乌审旗草原,窗外一片青绿。

我旁边坐着一位蒙古族妇女,家在乌兰陶勒盖,乌审召的邻乡。她说小时候这里都是沙漠,最近几年才变得有树有草,原因就是禁牧了,还有飞播,草就长起来了。她家有4000多亩草场,养了200多头羊,都是舍饲圈养,今年还种了56亩玉米,收入还不错。新世纪伊始,鄂尔多斯在全市范围推行“退牧还草”工程,许多牧民住进了城镇,但她喜欢牧区天大地大,还住在乡下。

我在图克下车,转乘另一部班车。当地人告诉我,乌审召是一座大庙,原来是公社所在地,但现在乌审召镇政府已经搬到十几公里外的工业园区,名叫“科研”。所以途中停车时,我搭上了另一部去乌审召的便车。

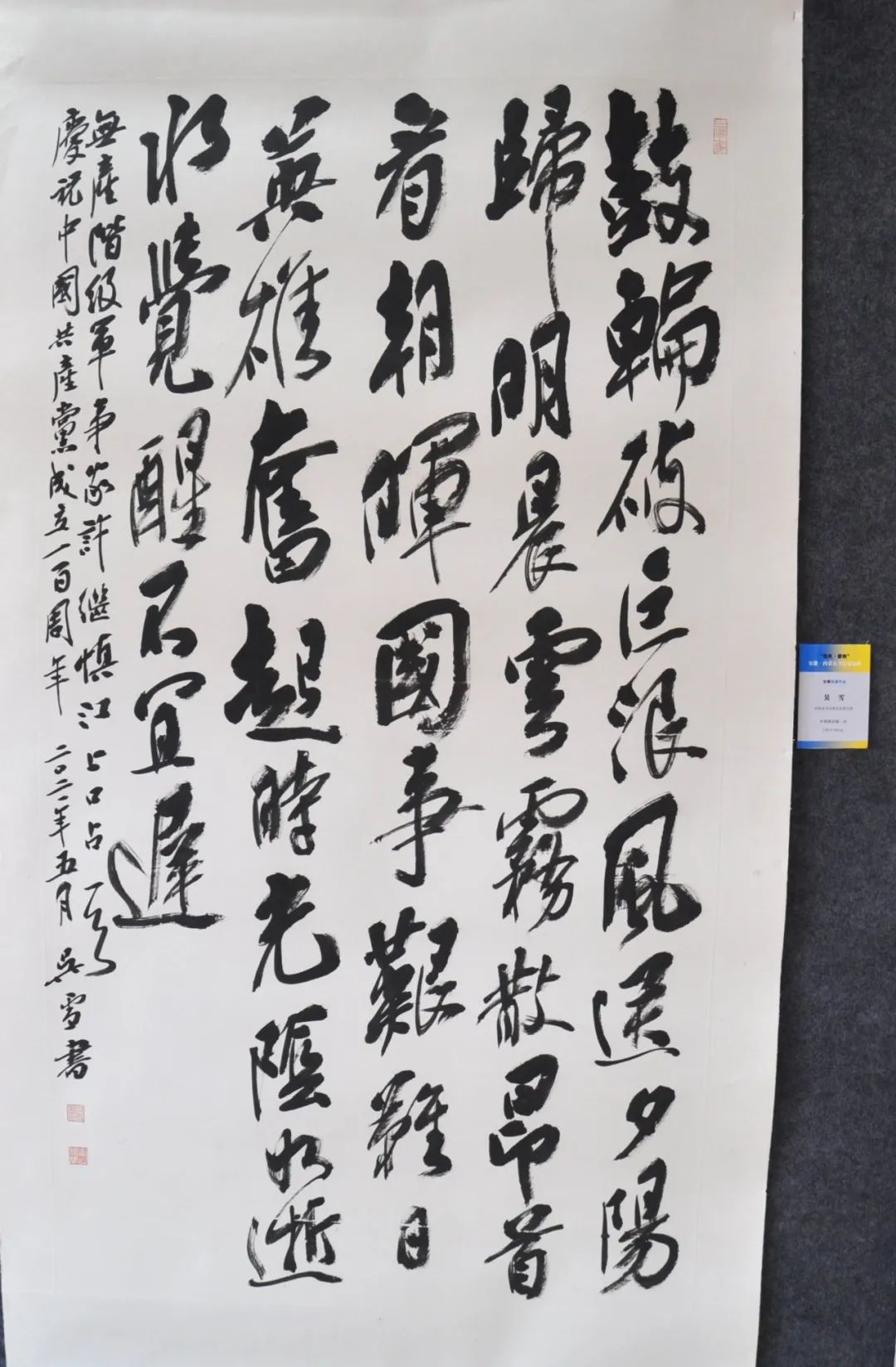

乌审召如此吸引我,是因为它的名气太大了。1965年,著名诗人郭小川曾穿越沙漠来这里住过几天,同年12月2日,《人民日报》头版头条发表了他与多人署名的长篇通讯《牧区大寨》,并配发社论《发扬乌审召人民的革命精神》。乌审召一夜扬名,成为全国牧区的一面红旗。村里种树治沙的带头人宝日勒岱也一路升迁,成为内蒙古自治区委书记、中共中央委员、全国人大常委。我找到这篇文章,觉得很有意思,抄上两段:

“内蒙古伊克昭盟乌审召公社位于鄂尔多斯高原的东南部,是毛乌素沙漠中的一个牧区公社。这里说是草原,实际上长草的地方并不多。在全公社一千四百平方公里的总面积中,流动沙丘就占百分之五十四,死水泡子、硬沙梁和碱滩占百分之十,可利用草原只占三分之一左右,而且还被沙丘分割为数以千计的小块,牧草生长不好,植被稀疏。

“过去,乌审召到处是黄沙弥漫,风起沙移,年年侵吞大片牧场,甚至埋没房屋和棚圈;现在,经过综合治理,公社所在地和生产队周围三、五里,六、七里,以至十几里以内,已经制止了沙丘的移动,有十万多亩流动沙丘已被固定,将近六万亩寸草不生的明沙变成草木丛生的牧场。”

我无意怀疑这些数据,但是很显然,“牧区大寨”的成果半途而废,或者沙漠开始反扑,总之到了上世纪80年代初,乌审旗各类风蚀沙化的土地已经占总面积的94.8%。情况变得更糟了。这证明以农业时代的种树种草方式,无法真正治理沙漠。近年来,乌审旗生态得以改善,与传统治沙没有太大关系,其最大特色的是采取了企业治沙模式。自乌审旗发现丰富的地下矿藏后,前来投资的企业很多,旗里于是推出一项政策,称之为“用集中开发利用1%的土地换取99%的生态恢复和保持”,意思是企业每治理99亩的沙地,才可以获得1亩工业用地。这样,各大企业纷纷将巨额资金和最新科技投向治沙,短短几年,就让毛乌素浩瀚的沙地大部分覆盖上一层绿色。说实话,这办法其他地区难以效仿,得地下有宝贝才行。

我搭的是那顺巴雅尔的车。这位蒙古族小伙子住在镇里,开了个电焊补轮胎的小店,这天与妻子送女儿来幼儿园报名。“镇上没有幼儿园吗?以后每天来回接送,多不方便啊。”我问。“镇上有,都是汉语幼儿园,我想让她读蒙语幼儿园,只有来乌审召。”他无奈地说,“我们是蒙古族人,总希望孩子懂蒙文,对吧?”

乌审召十分冷清,只剩下一座喇嘛庙、一个幼儿园和十几户人家。乌审召庙是乌旗最大的寺院,殿宇众多,周围有十几株苍劲浓密的古榆树;大队部前有几排整齐的砍头柳,粗壮茂盛,也许是当年宝日勒岱带人种下的;村边还有几片杨树林,年轻英挺。真不愧“牧区大寨”,草原上难得看到生态这么好的村子,不知为什么,竟被人遗弃。

那顺巴雅尔说,附近没有大明沙,但他老家布尔都村的乡下还有,他父母亲住那里。轿车沿一条沙土路驶向村外,草原辽阔无垠,青草渐渐稀疏,出现了裸露的沙地。我们来到浩通音察汗淖尔湖的西面,他遥指一个小村说:“这就是布尔都,我们家,还要往西40多公里,那边才有大沙漠。”我一听忙摇头:“到那里天就黑了,还是回镇上吧。”地图上看,那是乌审旗与鄂托克旗交界处,散落几个村庄,想来沙漠不会太大。今日乌审召的生态,是郭小川当年做梦都不敢想象的。我寻找沙漠,犹如他寻找绿洲。

统万城兴废:毛乌素沙地的历史演变

毛乌素沙漠是怎么形成的?学术界有两种观点:一种认为形成于地质时期,并非人类活动导致;另一种观点认为形成于历史时期,是人类活动造成的。在争论中,统万城往往作为一个指标性案例,被双方反复提及。地质沙漠学派认为,毛乌素早就是沙漠了,统万城是建在沙漠上的城市;历史沙漠学派说,毛乌素地区原来水草丰美,统万城建造之后,才因为垦殖、战争而沙漠化。

因为历代记载丰富,统万城成为研究近1600年来毛乌素沙漠的演化的最佳个案。统万城是五胡十六国时期,铁弗匈奴部赫连勃勃于公元413年建造的大夏都城,取统一天下、君临万方之意。大夏20多年亡国,统万城遗址至今犹存,在陕蒙边界的白城子。从地理看,统万城属于鄂尔多斯高原无疑,不知当初如何划界,竟让陕西的版图突过无定河北岸,像条手臂探入乌审旗境内,把统万城攥住,像是捉拿越境逃犯。我在巴图湾下车,到河南岸的村里雇摩托车,一打听,果然是陕西省靖边县的村子。

司机约莫五十岁,身材壮实,他说无定河两岸原来都是沙漠,房屋往往被流沙掩埋,整个村子都住在窑洞里。我很好奇,去看了他小时住过的窑洞,窗框还在,门前杂草齐胸,梨树枝头挂着无人理会的瘦小果子。我在乌审旗没有见过窑洞,但仔细一想就明白了:无定河是黄土高原与毛乌素沙地交界带,陕北人擅长挖窑洞,一直挖到无定河南岸;但北岸的乌审旗属于沙地,就不大适合挖窑洞了。

“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。”属于农牧交错带的无定河,历来是塞外游牧民族与内地农耕民族争夺的战场,早已沙化;但眼前的无定河谷绿树成荫,玉米高大、青黄,生态已然恢复。上游筑了水库,无定河水量很少,与名气太不相称。过河上坡,就来到了统万城。废墟遗址很大,尚残余部分城墙、瓮城和夯土台基,最完整的是西南角楼,高达31米,巍然耸峙。登上城墙眺望,绿色的草原连向天边,一望无际,偶有翠林与白沙点缀;惟近处墙根壕边,林草疏落,显露出较大片灰白的沙丘。

很难相信,雄踞西北的赫连勃勃会在沙漠中建造一座国都。侯仁之、史念海、吴祥定等学者认为,1600年前毛乌素还未沙漠化,是一片水草丰美之地,证据是赫连勃勃游契吴曾经赞叹:“美哉斯阜,临广泽而带清流,吾行地多矣,未有若斯之美。”统万城后改为夏州,唐代沙丘高过城墙,《新唐书》称:“夏州大风,飞沙为堆,高及城堞”。公元994年,宋太宗干脆“以夏州深在沙漠”为由,下令废弃这座城池。清道光年间,陕西怀远(今横山)知县何炳勋携带罗盘,骑毛驴深入沙漠,才把统万城重新找出来。上世纪90年代中期,按肖亦农在《毛乌素绿色传奇》中所说,他曾陪一批作家朋友参观统万城,还是“大漠茫茫,如死海一般”的沙漠景象。

历尽沧桑的统万城,见证了历史时期毛乌素沙漠的扩张。有意思的是,近年来考古学者在统万城地基下发现了很厚的原生堆积细沙,这表明,毛乌素沙漠早已存在,统万城的确是一座沙漠之都——与今天的康巴什倒颇为相似。尽管如此,我们相信赫连勃勃当初建都时,统万城地区的生态相对较好,才可以承载足够的人口;北宋沙化最严重,竟至于弃城;我2012年初秋来,眼见为实,的确看到一派草原风光。细细阅读文献,我觉得完全可以说,今日统万城地区的生态,为一千多年来最好。

库布齐穿沙公路:被草原封存的沙丘

要领略沙漠生态,最简便的办法是乘车穿越沙漠。当然,这种观察只是在沙漠边缘走马观花,因为城镇和交通线附近容易绿化,生态较好。真正的沙漠景观,隐藏在人迹罕至的大漠深处,不容易进入。在纵贯毛乌素沙漠南北之后,我又从乌审旗出发,穿过毛乌素沙漠西境来到鄂托克旗。我仍然没有遇见大明沙。目力所及,80%以上的土地都披上了绿装。不久的将来,也许毛乌素沙地就得改名毛乌素草原,免的让那些寻找沙地的游客失望。

从鄂托克旗到杭锦旗,穿过隔绝两大沙漠的中部高地,草海茫茫,广袤无边。杭锦旗位于库布齐沙漠的南缘,在老城边建了一座庞大的新城,空无居民。我住在老城王府酒店,晚上10点出门,商店都已打烊,没有路灯,昏暗的广场上一群男女在跳交谊舞。这是草原城市共同的问题:地皮便宜,城建规模大,人口分散,结果失去了人气。

库布齐沙漠像一柄长刀,横放在黄河南岸,跨杭锦、达拉特和准格尔三旗。穿过达旗和准旗的,是它细长的手柄,其宽阔的刀面,完全落在毛布拉格孔兑以西的杭旗境内。从杭锦旗经巴音乌素北上,有条穿沙公路纵贯库布齐沙漠的刀面,直抵黄河边的独贵塔拉镇。我买了一张车票,心想,这回总该看到大明沙了吧。

旅行不大顺利,还没到巴音乌素,就堵车困在茫茫大草原上了。烈日炎炎,我躲在车影里,打量眼前的世界。草原上植被茂密,品种繁多,有的匍匐在地,有的昂然挺立,有的带刺,有的挂果,还有几种开着不同的花……可惜我不知它们的名字。不远处有个湖泊,水色蔚蓝,岸边裸露着白花花的盐碱滩。目光转到沙土路,才明白薄薄的青草底下,原来覆盖着一个灰白而深厚的沙漠。路面净是成堆的粉尘与细沙,车辆经过,总要扬起半天的沙雾。前方一辆大型货车的轮胎陷入沙堆中了,几番进退,每次都翻起更多的细沙。我倒想起《魏书》里写刁雍在库布齐沙漠用车运粮的情景,说是“每涉深沙,必致滞陷”,与眼前情景差不多。

库布齐沙漠是地质时期的产物,其地下数十米,全是厚厚的古风成沙。有学者认为,数十万年以前,鄂尔多斯高原就已形成库布齐和毛乌素两大沙漠,随着气候的变化,沙漠的面积不断扩展或收缩。北魏时期,郦道元曾经亲临库布齐沙漠,《水经注》云:“余按南河北河,及安阳县以南,悉沙阜耳,无他异山。”此后,关于库布齐沙漠的记载不绝如缕,而战争、滥伐、垦殖、游牧等人类活动,加速了它的扩展趋势,20世纪90年代,库布齐沙漠面积达到1.8万平方公里。近年来,库布齐沙漠才开始收缩。

有一种观点认为,地质时期的沙漠无法彻底治愈。当数百米的地层都是厚厚的沉积沙时,无论植树种草多么成功,都只是暂时覆盖。一旦干燥寒冷的气候降临,草木枯死,大风起兮,沙丘又会苏醒过来,开始蔓延和扩张。沙漠是我们无法拒绝的自然遗产。不必奢望永恒的胜利,我们能做的,是尽可能减少和控制沙害。

两个多小时后,车流重新动了起来。巴音乌素是位于库布齐沙漠腹地的一个小镇,有家化工厂,沿街两排店面紧闭,墙上到处是手写的手机号码,可见曾经繁华过。客车继续向沙漠深处行进。草原如同一块巨大的画布,涂抹着浓重的绿,斑驳的黄。遥远的天际线上,不时出现一抹纯净的金黄,我想,那后面应该是真正的沙漠景观,无边无际。临近道路两边,只有些坟包似的小丘,队列整齐,想当初它们必定是行动迅捷的沙丘,现在被青草固定和封存起来。我想,草原可以覆盖库布齐一百年、一千年,难以改变的,是它隐藏地下的古老的沙漠心灵。

临近独贵塔拉镇时,路边终于出现了真正的大明沙,一个个金灿灿的沙丘,寸草不生,如同凝固的波浪,涌向天边。接着路边出现了“夜鸣沙旅游区”、“沙漠世界”等招牌。这些沙丘是为了旅游而特意保留下来的。它们还提示我们,这片高原如何在沙漠与草原之间轮回。

“空城”康巴什:充满争议的纪念碑

我来到康巴什,天空清朗,阳光灿烂。一个气势恢宏的现代新城敞开在我面前。博物馆、大剧院、图书馆、文化艺术中心等公共建筑标新立异,争奇斗艳;青铜群雕体量巨大,掩饰不住内在的空洞和失神;街道宽大,然而没有车辆在信号灯前等候;社区空寂无人,门可罗雀;广场像草原一样旷远;免费公交车,出租车却拒绝打表;行人寥寥,像幽灵一样飘过……这座空城,让我们意识到居民比建筑更可贵。我突然怀念起自己生活的城市,拥堵、混乱,但生机勃勃。

鄂尔多斯的生态变化,不是一个普通访客短短几天能够了解的,因此我来到市林业局采访,希望获得一种全局视野。大院,大楼,大办公室。吕荣副总工程师接待了我,谈起鄂尔多斯市的治沙情况,他如数家珍:“鄂尔多斯是我国沙漠与沙地的过渡地带,库布齐沙漠以东,再无沙漠;毛乌素沙地以西,再无沙地。目前,毛乌素沙地的治理率已经达到70%,基本治好了。我们一般讲治理率,不讲植被覆盖率,那没用。沙地的治理率70%就够了,再治,超过合理程度就会反弹,导致沙地含水量减少,草木枯死。现在的问题是提高质量,例如用樟子松等耗水少的针叶林,取代耗水大的杨树等阔叶林。”

“你的意思是毛乌素沙地已经治好了,库布齐呢?”我问。

“库布齐是沙漠,治理率就不能达到70%,达不到,就算达到也代价太大,会反弹,我们的目标是达到35%。你知道库布齐沙漠像个刀把子,中段与东段手柄部分基本治好了,西段杭锦旗境内约占一半面积,治理率达到了15%,还差一些。”

“你能用一句话概括这两大沙漠的现状吗?”

“准确说是这样的:库布齐沙漠趋于稳定,毛乌素沙害基本消失。”

“这种情况是近年来发生的吗?我记得十几年前媒体还在报道沙漠化问题。”

“有个数据你要知道,鄂尔多斯的森林覆盖率,建国初期是4.65%,2000年是12.16%,2011年是23.13%。也就是说,建国后50年才干了7个百分点,最近11年干了11个百分点,平均1年1个百分点。可以说2000年是转折点,以前是沙进人退,以后是人进沙退。”

按他的说法,鄂尔多斯目前的植被覆盖率已达到70%以上,生态实现了整体逆转。他认为,之所以能够取得如此大的成绩,是因为施行了禁牧政策,国家重点林业生态工程,以及——他轻描淡写地补充道——“地方经济好转,投入力度加大”。我相信,他的最后这个补充,恐怕是最重要的。治沙需要巨大的财政投入。

鄂尔多斯,是一个奇迹之地。十几年前,它还是贫困地区,但随着煤价的井喷式上涨,鄂尔多斯一夜暴富,人均GDP超过香港。人们生动地说,鄂尔多斯是依靠“羊煤土气”四大产业咸鱼翻身的,其羊绒产量占全国1/3,煤炭储量占全国1/6,稀土高岭土储量占全国1/2,天然气储量占全国1/3。一眼望不到头的财富,让鄂尔多斯人豪情万丈,尽情挥霍。他们大气磅礴地向沙漠宣战,试图彻底恢复草原生态,同时迫不及待地为自己建造起一座纪念碑——康巴什新城。

我想起肖亦农告诉我的一段话:“鄂尔多斯现在有钱了,短短几年,在一块沙漠上建筑起世界第一流的现代化城市。但鄂尔多斯最引以为傲的,不是这座新城,而是治理好了沙漠,恢复了草原生态。这个千年难题,我们解决了……”

从这个角度看,这座建立在“握手沙”基础上的康巴什新城,的确是一座纪念碑。尽管鄂尔多斯当局好大喜功,铺张浪费的作风,使其备受舆论批评,充满争议。但我们更应该关注纪念碑后面的这个事实:随着经济崛起,鄂尔多斯高原生态发生了历史性转变,肆虐千年的两大沙漠已经退缩、驯服,即将变成追忆。这才是高原上正在发生的最重大的事件。

2012年9月17日

- 上一篇: 纵马弛中原-----忽必烈治国谋略

- 下一篇: 蒙古哈达的礼仪文化

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论