身在异乡的蒙古人

“父亲曾经形容草原的清香,让他在天涯海角也从不能相忘。”席慕蓉父亲的故乡在一望无际的锡林郭勒大草原上,这片古老而广袤的地方,是大元帝国的发祥地。元世祖忽必烈在此继承汗位,在定都北京(大都)之前,这里是元朝的上都。

席连勃家族世代居于蒙古察哈尔部,世袭明安牧场护军校。这个家族在近代的流徙,就是半部内蒙古近代史。席慕蓉的父亲拉席敦多克(或译作喜瑞多布),汉名席振铎,字新民,察哈尔部镶白旗,蒙古末代王公德穆楚克栋鲁普亲王(德王)姨弟。他毕业于北平辅仁大学,曾任察哈尔省教育厅秘书,察哈尔省盟部主任秘书,审计部专员,第一届至第四届国民参政会参政员。1948年,他成为蒙古察哈尔部选出的第一届立法委员。伯父尼玛鄂特索尔,汉名尼冠洲,杰出的外交人才。日本学者江上波夫在《蒙古高原横断记》中,记载了考察队进入位于乌蓝和硕村的呢总管官邸的情形,并对宅中迎接他们的干练的蒙古族老者印象深刻(席慕蓉的祖父)。宅子的主人呢总管在张家口已经见过考察队,并对他们入蒙给予极大关照。他不知道,考察队的向导盛岛角房,便是日本驻张家口的特务。1935年,尼冠洲当选国民党五中全会中央执行委员,成为日本人对内蒙古控制和入侵的障碍。1936年1月,尼死于盛岛角房和张家口日本特务机关联合策划的暗杀。

1943年,席慕蓉出生于重庆城郊的金刚坡,距家乡草原千里之遥。1949年,席家举家迁移至香港,席慕蓉的幼年即在香港度过。后来到台湾,经过十数年的岛国岁月,其父去往德国,先后在慕尼黑和波恩大学任教,向异国的人们讲授蒙古文化,翻译过《伯颜东高英雄》、《宝母?额尔德尼》、《斡阔浑?察罕孤独英雄》等蒙古族史诗。其父的一生,离故乡蒙古高原越来越远,思乡之情却一日不曾稍减。席慕蓉回忆某次陪父亲散步,嗅着刚刚割过的草地的清香,父亲说,像我们家乡草原的味道。在可以返乡的时候,他却选择放弃,家园已面目全非,回乡只能徒增伤感,最后的日子,是在莱茵河畔异国的草香中度过的。

“母亲总爱描摹那大河浩荡,奔流在蒙古高原我遥远的家乡。”母亲口中的浩荡大河,是西拉沐伦河(蒙古语黄色的河),她也曾被称作潢水、吐护真水。辽水、大潦水。齐邦媛笔下的巨流河,也是指她。她哺育过商代先民,也是红山文化的发源地。这里先后生活着东胡、乌桓、鲜卑、契丹、蒙古、汉等民族。席慕蓉母亲的家乡在昭乌达盟克什克腾旗,山峦起伏,松林无际。唐代在此设“松漠都督府”,辽、金、元三朝皇帝经常于此行猎,并建有行宫。1368年,明军占领大都。次年6月,元惠宗妥欢贴睦尔逃至应昌,临时建都于此,并于第二年病逝。她见证了蒙元王朝的没落。

席慕蓉母亲巴音毕力格,汉名乐竹芳,察哈尔蒙古八旗群选出的第一届国民大会代表。外祖父乐景涛,曾任克什克腾旗总管,创办蒙旗学校,培养蒙古族子弟。外祖母宝光濂公主,蒙古吐默特部,成吉思汗嫡系子孙,对席慕蓉的影响极大。乐竹芳是乐景涛夫妇的独女,先后就读于北平市立第一女子中学、辅仁大学女子部。与席振铎结合后,四个女儿慕德、慕萱、慕蓉、慕华在抗战中相继出生。抗战胜利,全家回到南京,两年后生下幺儿慕强。乐竹芳很早就离开了那条大河,可她永远记着,少女时代所见到的那匹雪白发亮的野马,在一望无际的草原上飞奔如箭矢。温柔安静的乐竹芳,终究还是马背上游牧民族的后代。乐竹芳把一生献给了五个子女,1987年逝世前,已中风七年。在远离蒙古高原若干年后,乐竹芳永远长眠在南国岛屿一处有着许多阳光的山坡上,周围有野生松树和相思树,可以看到灰蓝色的海洋。席父曾问,母亲的墓地是朝着北方么?那片有浩荡大河穿越而过的蓝色高原,乐竹芳的魂魄终于可以归去。

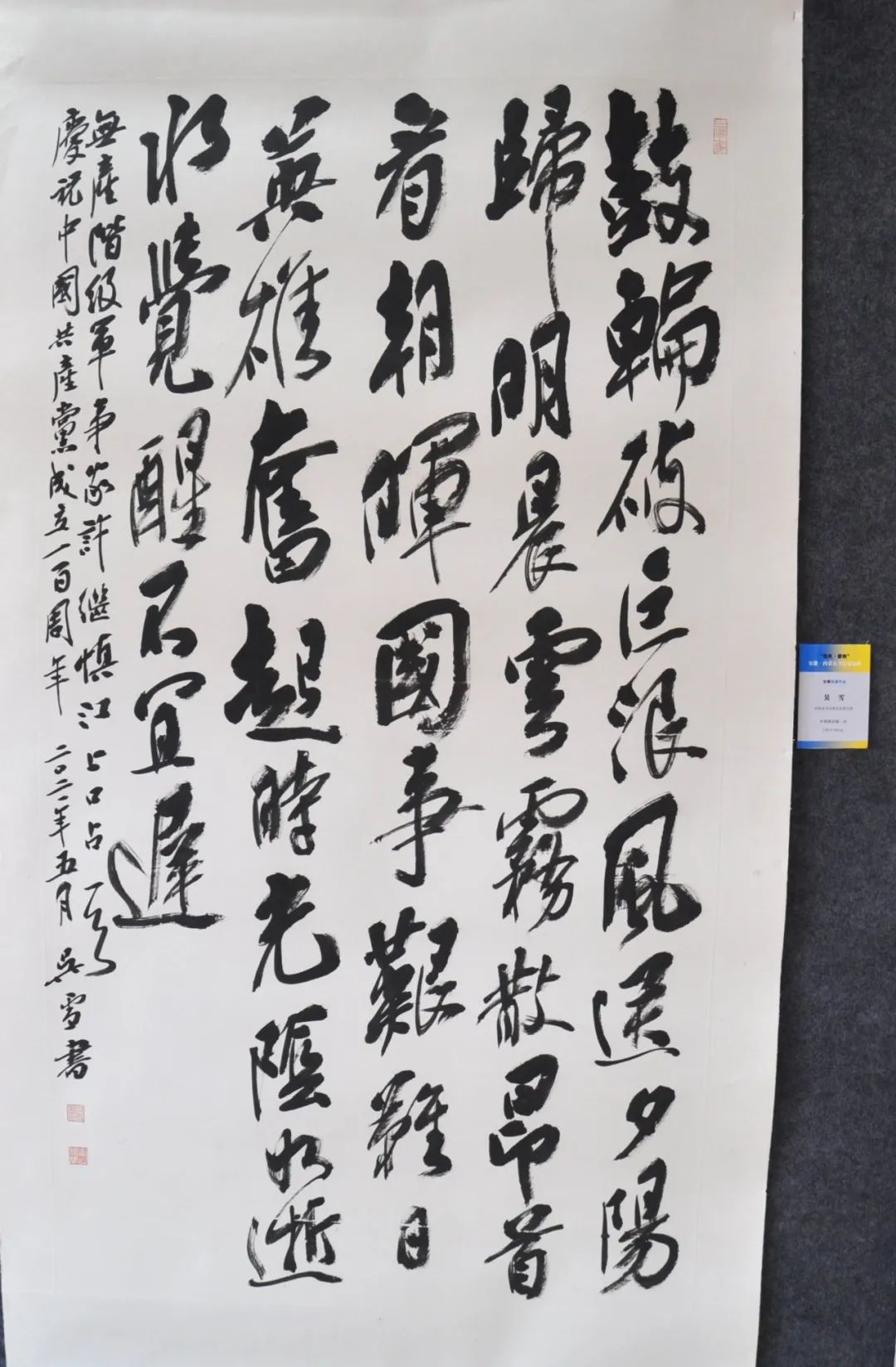

“我也是高原的孩子啊!”“如今终于见到这辽阔大地,站在芬芳的草原上我泪落如雨。河水在传唱着祖先的祝福,保佑漂泊的孩子找到回家的路。”1989年8月1日,台湾与大陆解禁,席慕蓉8月20日就回到了故乡,这一年她46岁。换上蒙古袍,骑着骏马,故乡的亲人手捧哈达和奶酒,千里相迎。面对古老的土地,俯身跪下,捧着一把蒙古高原的热土,匍匐在无垠的草原上,她真切地感到自己回家了。那个夜晚,在呢总管府的废墟上,她独自仰望星空,突然想起,这就是父亲年少时仰望过的那片星空,热泪滚滚而下。幸而家族的敖包还在,祭祀时阴云四合,狂风呼啸,似乎诸神与祖先都踏着风声而来。她又来到母亲和外婆故乡的西拉沐伦河,掬饮源头水,生命中曾经有过的缺憾,在此刻归于圆满。席慕蓉曾经说,从小就处在一种混乱,或者说慌乱之中。在与别人打交道时,她总在想自己是否做错,是不是需要向别人解释?太过在意别人的态度,只因自己是个在台湾插枝而活的人,在陌生的人群和语言中成长,小心翼翼,处处留神。因为地理老师在讲述蒙古族生活习俗的时候,有太多的随意和错误,她不争辩不解释,只是从此不与这位老师说话。在席慕蓉的心里,执拗地保存着对那片草原的深沉的热爱。

“虽然已经不能用母语来诉说,请接纳我的悲伤我的欢乐。我也是高原的孩子啊!心里有一首歌,歌中有我父亲的草原母亲的河。”席慕蓉在大陆广为人知,是由于她的诗人身份。她写的,自然是汉语诗。1981年,第一本诗集《七里香》初出即再版七次。那些清新、淡雅又略带哀伤的诗句,写亲情、友情、爱情,晓畅易懂却绝不浅薄。毋庸置疑,这是一位对汉语有着极高掌控力的诗人。“请为我唱一首出塞曲,用那遗忘了的古老言语。”(席慕蓉《出塞曲》)其实,席慕蓉是她的汉文名字,她的蒙古名穆伦?席连勃,意为浩荡的大江河,她是蒙古族人。一个人和一个民族最大的悲哀,莫过于忘记自己的语言。忘记了语言,就意味着与母语文化的断裂和分离,这种痛楚,会随着岁月的增长愈来愈深刻。

席慕蓉在五岁前可以讲流利的蒙古语,后来不断的迁徙流离中,她学会了国语、学会了广东话、学会了闽南语,能说流利的英语,可是她把蒙古语忘了。面对故乡的亲人,她不能用母语和他们交流,只能通过翻译。在鄂尔多斯那片歌的海洋里,她一首蒙古语歌都唱不出来。这令席慕蓉无比心痛。她向父亲学了一首蒙古族的民歌,并在各种场合唱起。有一次,她唱给姐妹听,那歌唱家的姐姐说,这是姥姥从前梳妆时爱唱的歌。原来,生命中的很多事情,是早就安排好的。最深沉的原乡呼唤,从未停息,作为个体的人,只需一一经历。席慕蓉是不幸的,年幼时就被连根拔起,在异乡辗转。席慕蓉是幸运的,草原还在,亲人还在,萨如拉和通戈拉格(席慕蓉的两位侄孙女),是她明亮的光和清澈的希望。

俄斯塔荷是消灭,苏诺格呼是毁坏,尼勒布苏是泪,一切的美好成灰。”(席慕蓉《蒙古文课》)这些年,草原消失的速度是令人心痛的。几千年来,农耕民族和游牧民族一直在长城两边角力。秦人北逐戎狄修筑长城;西汉与匈奴间的长期征战;五代十国的南北大混战;隋唐与突厥和回纥之间的冲突;宋代和辽、金、西夏三国形成复杂纷争,最终为后起的蒙古所灭;元代游牧民族大举南下,版图空前广阔;明朝中期蒙古部族进入河套地区,引发了朝野关于“复套”问题的长期争论。河套问题未能解决,北方的后金又形成了巨大的威胁,直至清兵入关。

清代统治者对蒙古部族实行旗界封闭制度,蒙古王公各有领地,分为200余个盟旗,用法令规定游牧界限,不得逾越,违者处罚。自成吉思汗至明代末期,蒙古的游牧界限在战争中不断变化,游牧民也处于流动中。游牧和草场共有是维系草原生态的必备条件,远距离游牧(走“敖特尔”)更是牧民躲避黑白二灾的基本手段。旗界封闭与游牧民族逐水草而居的习性相悖,造成了蒙古各部的封闭和落后。

同时,清初在长城以北的毛乌素沙地一带严格封禁,设置了南北宽50华里,东西延伸2000华里的边界,不准汉人种田,也不许蒙人放牧,称为“黑界地”。康熙三十六年(1697),鄂尔多斯右翼中旗贝勒阿松拉布奏请开边,令汉人进入耕种。自清康熙末年,“山、陕北部贫民,由土默特渡河南西,私向蒙人租地耕种,而甘肃边氓亦逐渐垦殖于伊盟七旗内,凡近黄河、长城处均有汉人迹”。

同、光以前,清政府尚且控制进入内蒙古的移民数量,不准长期居住,不准蒙汉通婚,春来秋去,称为“雁行人”。此时出边耕种的内地农民数量较少,亦未深入内蒙古腹地。光绪二十八年(1902),清政府宣布全面开放蒙地,“移民实边”收取“押荒银”,补充庚子赔款而亏空巨大的国库,内地移民开始大量涌入内蒙古。放垦是以侵占水草丰美的牧地为代价的,蒙古各部的土地被大肆掠夺。经过晚清数十年的开垦,察哈尔南部草原已不复存在。牧民不愿亦不善耕作,被迫北迁,随着牧地的减少,传统畜牧业经济不断萎缩。

“风沙逐渐逼近,征象已如此显明,你为什么依旧不肯相信,在戈壁之南,终必会有千年的干旱,尼勒布苏无尽的泪,一切的美好成灰。”(席慕蓉《蒙古文课》)真正的生态互补是游牧民进入农区,而不是农民到游牧区破坏草原,导致“最好的草原成了最坏的农村”。现在的内蒙古汉族人口远超蒙古族,草原游牧文化退居其次,游牧生态破坏严重。锡林郭勒北部、南部、西部地区沙化严重,北部的苏尼特草原、南部的镶黄旗、正镶白旗的草场已半荒漠化,干旱连年。在这样的环境下,游牧经济固然无法发展,农耕经济也将难以为继。内蒙古横跨华北、东北和西北,失去了草原的屏障,中国北方将暴露在风沙之下。农耕文明和游牧文明孰优孰劣的讨论毫无意义,当唇齿相依的文明消失,我们自己的灭亡便也不远。在一切还来得及的时候,不要让美好成灰。

投稿/学习/合作/翻译 0471-3339399

- 上一篇: 民俗:蒙古之冬

- 下一篇: 【历史】探秘:元大都皇宫以蓝瓦白墙为主色调

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论