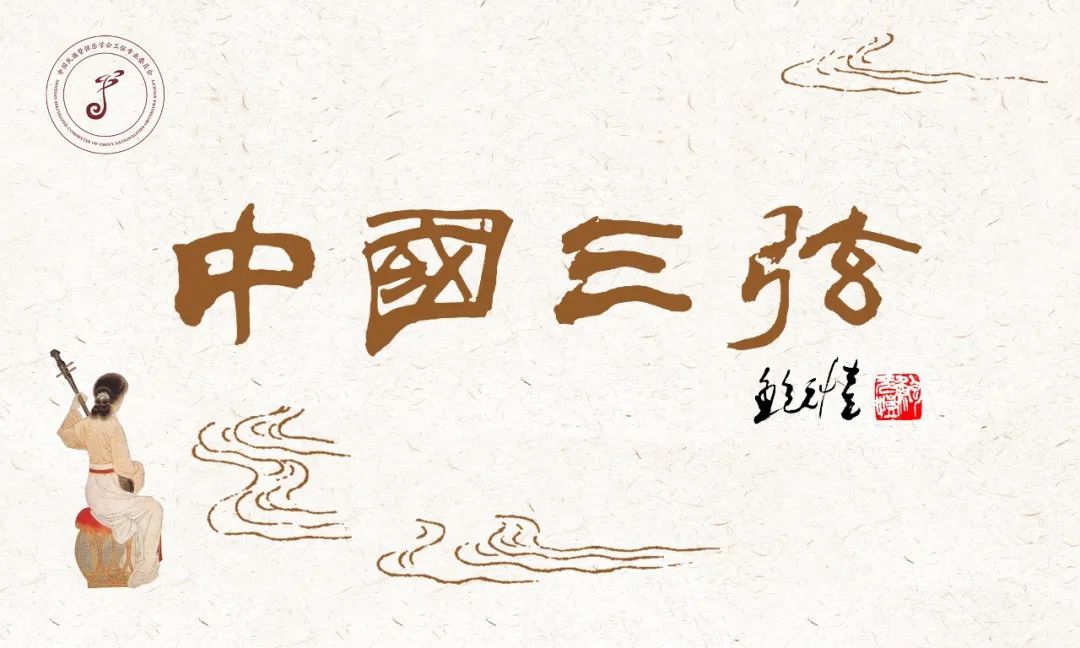

蒙元史研究

与 蒙 元 历 史 叙 事 的 建 构

2018年5月21日,清华大学人文与社会科学高等研究所教授、长江学者沈卫荣先生受邀在复旦大学历史地理研究中心作了题为“蒙元史研究与蒙元历史叙事的建构”的讲座。报告开始,沈教授告诉听众,他的学术生涯开始于南京大学元史研究室,师从陈得芝先生学习蒙元史,后来虽然转而从事藏学研究,但三十余年来一直关注着蒙元史研究的发展和进步。他今天的报告只是想根据他学习蒙元史的经历来说明:“蒙元史研究和蒙元历史叙事的建构并不是同一件事,二者之间自然有紧密的联系,但并不见得一定相辅相成。现在国内研究蒙元史的学者们努力取得的学术成果很显著,但是他们好像比较忽视蒙元历史叙事的建构,后者多由日本和西方学者主导。”

《十三世纪西方蒙古形象的来源和影响:中世纪思想史的一个尝试》(Harrassowitz Verlag, 1993)

最早给沈教授带来冲击的是他在1990年代初去德国留学后读到的一本研究蒙古西征的德文书,这本书题为《十三世纪西方蒙古形象的来源和影响:中世纪思想史的一个尝试》。它的主要内容是讲当时的西方人是怎样期待、理解、接受,甚至设计了蒙古西征——这一历史事件的。蒙古对欧洲的征服很短,持续也就两周时间,到达的最远的地方是当时德国和波兰的边境城市,当时被人称作“蒙古旋风”。但是,它在欧洲思想史上却留下了非常深刻而持久的影响。这本书的作者事实上并不关心蒙古西征这一历史事件的具体细节,它认为对蒙古西征的研究应该分为两个层面:一个层面是当时到底发生了些什么,即蒙古西征究竟是一个怎样的历史进程,但这不是这本书所关注的重点。另一个层面是当时的欧洲人是怎样理解蒙古西征的,这一事件给欧洲带来了怎样的影响——而这才是作者所要关注的重点。所以,这本书事实上和蒙古西征的具体历史没有什么关系,它基本上是属于欧洲思想史研究的范畴。

这种对蒙古西征历史的重现实际上是建立在欧洲人对他们虚构出来的一个“约翰长老的王国”的想象之上的。在蒙古人崛起之前,有好事的欧洲教士虚构出了一个在东方的强大无比的基督教王国,它的首领是约翰长老,他是七十二个国君的君主,将率领他的大军打回西方,帮助欧洲人消灭异教徒。当蒙古于东方兴起,并无坚不摧时,西方人就很自然地将蒙古/鞑靼人与他们期待中的约翰长老的军队联系到了一起。我们在《马可•波罗游记》中就可以见到一些零散的关于“约翰长老”的记载,对此学界有不少讨论,甚至要想搞清楚马可·波罗笔下的“约翰长老”到底是什么人,是成吉思汗还是王罕?也正因为《马可·波罗游记》中出现了像“约翰长老”这样的纯属虚构的东西,所以不断有人站出来质疑:马可波罗究竟有没有来过中国?如果来过,为什么他没有写到中国常见而具有特色的那些东西,例如筷子、万里长城等,而他留下的记载中反而会出现像“约翰长老”、“独角兽”这些子虚乌有,和中国没有什么关系的东西?对此,沈教授认为:

《马可•波罗游记》中记载的中国见闻和欧洲人想象的蒙古西征一样,都不完全是客观的历史描述,它们都是讲故事的人根据自己头脑中既定的观念讲出的历史故事,或者叙事。

中世纪欧洲地图中的约翰长老王国

随后,沈教授在讲座中列举了近一二十年来几种比较流行的蒙元史著作,对它们进行了介绍和分析,以此来说明从记录和研究历史的事实,到对此形成一种历史的叙事,这之间有一个十分复杂和精妙的过程。历代史学家们对历史的研究往往不是简单地寻找历史资料和发现历史事实,而是一个不断地对它们进行重组和诠释的过程。他们采用哪一种叙事形式来再现这段历史,通常都与史学家们当时所处的时代和现实有关,体现了历史研究与当下现实社会之政治和文化的联系,以及他们对当下的价值考量。

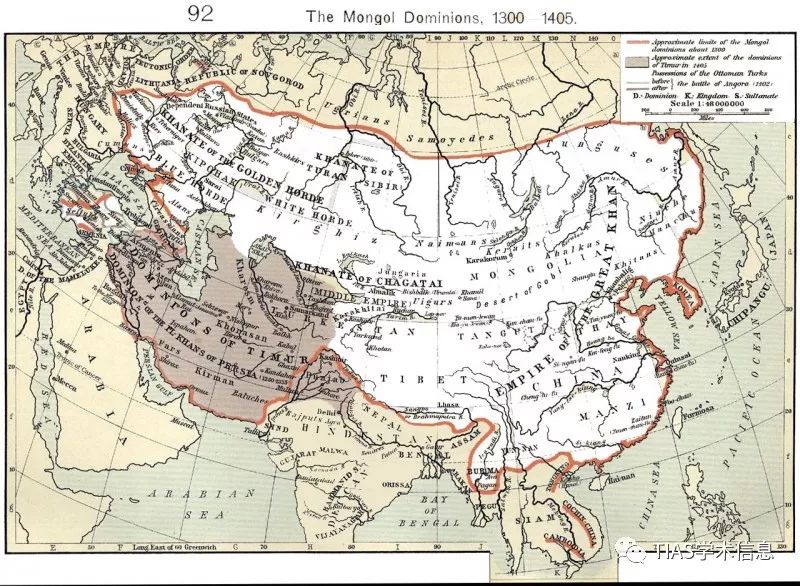

就近年出现的重新讲述蒙元史的历史叙事来说,其中一大趋势,就是要从世界史、全球史或者欧亚史的视角出发,试图建立起一套全新的关于蒙元王朝的历史叙事。在这一套新的历史叙事当中,蒙古对世界的征服被当成是近代世界新秩序建立的开始,或者说是全球化的开始。与此同时,蒙元王朝的历史被从传统中国古代王朝不断更迭的历史框架当中挪移了出来,于是蒙元的历史一下子得到了全新的认识和提升。他们普遍地认为蒙元帝国的崛起,改变了东西方世界的原有格局,为整个世界创造了一个蒙古时代,而直到今天我们好像都没有能够从这个时代中走出来,因为我们依然还处在一个后蒙古时代。对此,沈教授说:“对蒙元史的不同的讲述其根源是我们采用了不同的历史叙事方式。”

杉山正明教授

日本京都大学的杉山正明先生是近年来国内蒙元史著作出版界的宠儿,他的好几部作品都陆续有了一种或者多种中文译本。“他是一名非常优秀的蒙元史专家,同时也是一位十分成功的畅销书作家。相形之下,让人非常遗憾的是,中国的蒙元史学家们好像一个个地被边缘化了,似乎根本就没有参与到这一套新的蒙元历史叙事的建构之中。而且,我们几十年来蒙元史研究所取得的成果,似乎就因为这一套新的蒙元历史叙事的出现而黯然失色了。用一句被用俗了的话来讲,我们的蒙元史学研究在世界范围内失去了话语权了。”为什么会这样呢?这到底是因为中国史学家所做的蒙元历史研究不够扎实,他们所讲出来的故事不够精彩,还是中国的蒙元史学家不愿意参与到这套流行的历史叙事的建构之中?沈教授说,他曾有机会就此与北大的张帆教授做过交流。“他(张帆)说这并不是我们不愿意参与到这一套蒙元历史叙事的建构当中,而是目前我们什么都不能讲——例如说蒙元是不是中国,无论是赞成它,还是反对它,话说出来都会受到一拨人的攻击,不是这一拨,就是那一拨,吃力不讨好,何苦来着呢!”

我们应当如何来看待杉山正明先生提出的这一套蒙元史叙事呢?沈教授将话头儿略往远处扯了一点。他回忆起80年代第一次见到杉山正明先生的场景。那是1986年在南京大学召开的第一届国际蒙元史学术讨论会上,那时的杉山先生才三十四岁,风华正茂,被公认为是蒙元史学界最令人瞩目的后起之秀。“我那时候二十来岁,能感觉到大家对他的尊重和期待,大家都在期待着他很快会出一本拉施德丁《史集》的最标准的精校本和译注本。”前辈学者对他有此期待是因为杉山先生超群的语文能力,他学习和掌握了很多种语言,特别是波斯文。大家知道,《史集》是蒙元史研究中最重要的一部非汉文文献,史料价值极高。据说杉山先生已经收集了这部珍贵文献的所有波斯文抄本,而且对它的各种文字的翻译、研究著作也都了如指掌,这让当时很难走出国门,也无人通波斯语文的中国蒙元史学界十分钦佩。沈教授回忆说:“大家都知道杉山先生会波斯语、阿拉伯语,对西方欧洲语文也都精熟,对他非常钦拜,都指望着他以后会对蒙元史研究的进步有巨大的推动。所以,虽然他当时还没写过任何专著,但早已经名满天下了。可是,大家怎么也没有想到,几十年以后杉山先生在中国知识界如此大名鼎鼎,却并不是因为他对《史集》的研究,实际上他被人称道的作品中没有一篇是关于《史集》研究的,他也没有出版任何《史集》的校注本或者翻译。他在今日中国名满天下,竟然是因为他的一系列的蒙元史通俗学术著作。”

拉德施丁《史集》抄本局部

杉山先生为何会在学术上有如此巨大的转变呢?沈教授一直在思考这个问题。“我也问过杉山先生,他苦笑,说现在跟人家签的书约合同太多了,要过好几年才能完成,完成以后才可以回到原来的工作上。但我想这大概是他的一种托辞,我觉得有可能他在学术上对他以前信守的那套学术方法,特别是语文学或者说历史语言学,产生了深刻的怀疑。听说他常在课堂上批评我们这个学术行业内的那些大人物们,开他们的玩笑,比如常常指出伯希和有什么错误等等。”沈教授接着说,“我们原来都以为历史学就是应该像伯希和那样,懂得很多种语文,穷尽各种语文的历史资料,然后把我们所要寻找的那个历史真实找出来。但后来发现这样的研究也不是完美的,常常不见得靠得住,杉山先生指出伯希和所犯的种种错误,只是想说明这种艰苦卓绝的学术努力有时也是徒劳的。他开始对史学方法进行反思,可能因此而更注重要建构一套自己的关于蒙元历史的叙事。”沈教授谈到此处,提到了一件令他印象深刻的事。一次他和杉山先生喝酒喝得很晚了,被杉山先生拉去家里喝茶,他非常惊讶地发现,在杉山先生家里有一间大屋子,里面摆满了全套的岩波文库和很多普及性的读物,也有很多理论方面的书籍。

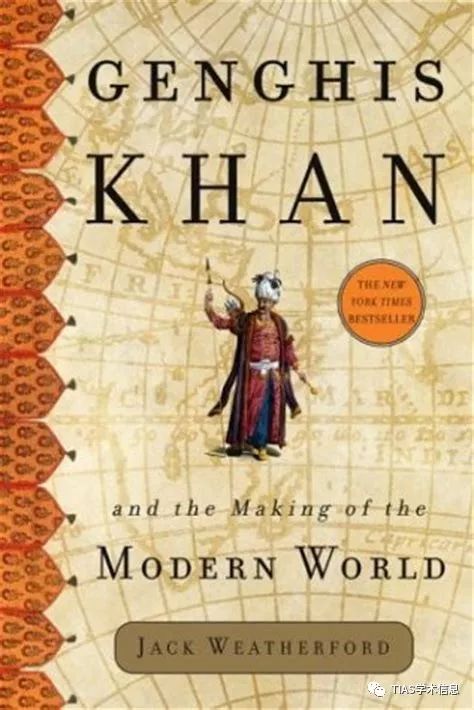

沈教授还提到了另一本蒙元史读物——威泽弗德的《成吉思汗与今日世界之形成》,作者是一名美国学院的人类学教授。沈教授曾在作者工作的学校教过书,作者写作这本书之前,还曾与沈教授有过交流,所以他比较了解这本书的写作背景。然而这本一经出版就成了世界级的畅销书的蒙元史著作,却让沈教授在情感上很难接受,甚至一度很受打击。至于其中原因,沈教授直言,作者威泽弗德在写作这部书之前并不熟悉蒙元史,他绝对不是按照传统蒙元史研究的路数来研究成吉思汗的历史,评价成吉思汗的历史功绩的。在沈教授看来,与其说这是一部优秀的历史著作,倒不如说它是专门为当代人量身打造的一部现代蒙古史诗。“这本书绝不是从书斋里产生的,作者绝不是由文本研究的方法来研究蒙古历史的,他是用所谓‘运动考古学’的方法做的研究——就是骑在马背上追随成吉思汗的脚步,感悟出来的一部著作,所以它具有明显的人类学性质。这本书里关于成吉思汗的作为和个人品质的描述,完全是为了满足当代读者的好奇和期待而作的设计和夸张,和历史上的那位成吉思汗的作为完全不搭。”

威泽弗德和他的著作《成吉思汗与今日世界之形成》

蒙元史的研究和蒙元历史叙事的建构完全是两回事。面对这样的境况,沈教授说:“我们可能要吸取这个教训。对研究蒙元史的人,不能完全不顾历史叙事的建构,因为这套东西的影响力太大了。当然我自己是蒙元史研究者,我还是要强调:历史学必须以真实可靠的历史研究为基础,我相信扎实的历史研究更有意义,也能维持得更久。”

沈教授在讲座尾声表示,自己从来都是一个坚定的语文学家。他特别提到了他的老师陈得芝先生,“他的外语水准非常好,英文、日文、俄文、法文、德文都懂。陈老师在蒙元史学界里是有口皆碑的好学者”。从世界学术的视野来看,陈得芝先生对元代西藏历史的研究最专业、最出色,他的相关著作十分精致、耐读,是沈教授常常要翻读的优秀作品。遗憾的是,国际学界所流行的一套有关蒙元时代西藏历史的叙事完全不是按照陈先生的精湛研究来建构的,政治性大于学术性。

蒙元史学家陈得芝先生

沈教授说:“国外的新清史家们批评我们不重视民族语文文献,事实上并不是这样的。国内的蒙元史研究完全是承继了傅斯年先生当年所倡导的历史语言学的研究方法,都是重视做比较实证的研究,强调利用多语种文献,要求学者们上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西。韩儒林先生就是伯希和先生在中国的传人,他重视做多语种文献研究,你看他的学生们都学各种各样的语文。所以从这个角度来讲,中国学者一点都不逊色于世界上的学术同行们。当时韩先生有一句话,叫做‘板凳要坐十年冷,文章莫写一字空’,这是语文学家的学术苦行主义精神的写照。从这个角度来讲,我们所从事的蒙元史研究,一直就是大元史。”

针对最近一二十年来出现的这一套全新的关于蒙元王朝的历史叙事,沈教授认为,从事蒙元史研究,单纯的实证是不够的,不足以圆满地实现从事历史研究这个职业的价值和意义。所以,怎样从对历史事实的探求当中,同时求得历史对于我们眼下所处时代和文明的意义,怎样构建对这些历史事件的再现和表述,通过这种叙事迅速建立起我们对这段历史的理解和解释,是历史研究的第二个重要步骤。最后,沈教授提到,史料总有一天会穷尽,但历史研究是不会停止的,对历史事实的简单重构,不但本身永远难以达到十分理想和美满的境界,而且也不足以完全满足一个历史学家所有的好奇心。

- 上一篇: 蒙古题材美剧《马可波罗》兵器设计欣赏

- 下一篇: 内蒙古那达慕主会场 | 武月龙

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论