学界认为满—通古斯族是东夷后裔,鄂温克族属满—通古斯语族民族。那么,鄂温克族和东夷族有没有关系呢?如果有的话究竟有什么样的关系呢?在这里我们根据语言学和文字学的资料并参考历史记载,探讨一下鄂温克族的族名和历史渊源。

人类学学者指出,世界不少民族的族称都源自本民族语言的指人的词,如俄罗斯联邦萨哈(雅库特)共和国的“萨哈”、远东地区的“尼夫赫”、日本的“阿依努”以及阿拉斯加的“因纽特”等都是。经过近几年的研究,我们也相继得出了族名匈奴、东胡、蒙古和达呼尔(1956年以后为达斡尔)等在他们的语言中都是人的意思。那么,鄂温克族的族名又是怎样的呢?

满—通古斯语族,我们又称其为“尸夷语族”或“夷语族”。“夷语族”民族源于上古黄河流域下游的夷族。夷,甲骨文夷与尸同。甲骨文的尸为蹲距的人形,楷体化后则成为现在的尸字。东方之人喜欢蹲距(请注意,“蹲距”的音、义与今天的胡语族语言很相似!),至今山东乡俗亦然。[1]尸字后来被通假字夷代替。《说文解字》云:夷,“东方之人也”,在夏之东,故称东夷。东夷人善射,夷字就是在大(古文“大”和“人”通用)上加“弓”而成,是一个挎弓而立的人。早在战国时期就有肃慎向中原地区献“楛木石砮”的历史。砮,夷语词,义“箭镞”,试与鄂温克语的nvr和满文的niru“箭”比较。这个词还传到了欧洲,匈牙利语:nyil, 爱沙尼亚语:nool, 芬兰语:nuoli。诸如此类的语言类似现象使西方人产生了研究东方语言的兴趣,阿尔泰学的创始人兰司铁(G·J·Ramstedt)就是芬兰人。

“夷”(i)又可变读为“尼”(ni),在满—通古斯语即东夷后裔语言里均为人的意思。如,鄂温克语和赫哲语“人”为ni[2]中国赫哲族的同族人在俄罗斯被称为Na-ni“那尼”或“那乃”(请注意!在此“尼”又变成了“乃”),即为“原住民”、“当地人”的意思。鄂伦春语:mang-ni,意巨人或强人,在一些民间故事中意为凶魔。这个词在达斡尔语里为manggAi“莽盖”,来源于尸夷语。Mangga“强,能”,i“人”,本义为强人或能人,转义为民间故事中的凶魔。所以,达斡尔族民间故事中的“莽盖”的概念可能源于尸夷语族即满通古斯族。今满语、鄂温克语和达斡尔语的Ni-kan的词根也是这个ni“人”。该词本来指女真人,现在转而指“汉族,汉人”。令人奇怪的是,远在云南、贵州等地的彝族的语言中也称“人”为“夷”或“尼”,与今北方的满通古斯语相同。据说原本是写作“夷族”,建国初期民族识别时本族人觉得此字不妥,取“彝”字作族名的。

i“夷”的复数形式是加-r或-l(在阿尔泰学研究中,-r或-l被称为“复数古标志”)[3]。由此产生了ir和il或ile。例如:ir“人们”、“家族”、“氏族”,广泛用于通古斯族的氏族名称之中。史录国先生说:“凡老的氏族名称,都带有词尾基尔(-gir,-γir,-jir)”[4]。

-gir,-γir,-jir都是ir的变体,词义为人、人们,子孙,而家族、氏族。如:Sama-yir或Sama-gir“萨玛基尔人”、“萨玛基尔氏族”;Baya-yir或Baya-gir“巴亚基尔人”、“巴亚基尔氏族”等。中国鄂温克族的氏族名称也如此。例如,特尼河流域的氏族名称有乌达依鲁、阿姆拉卡依鲁、苏鲁卡依鲁、的拉依鲁、尼拉依鲁、白路依鲁;音河流域有卡他基鲁、依克基鲁、巴亚基鲁等[5]。在鄂伦春族氏族名称中,该词依然保持着它的原形ir“依尔”,没有变成gir“基尔”或“基路。例如:玛拉依尔、魏拉依尔、葛瓦依尔、古拉依尔、玛哈依尔、帽活依尔、柯尔特依尔、吾库萨依尔、阿其克查依尔、嘎格达依尔等[6]。还有至今未能找到词源的蒙古语族语言和满通古斯语言通用的词ir-gen“民”,其词根也是ir,由此我们可以断定它源于尸夷语。

il,秦汉时作“挹娄”,唐代有“虞娄部”属靺鞨,位于东南海边[7],辽代作“移剌”或“耶律”,金代作“移剌”,可见他们都是夷语族民族,即东夷后裔民族。这些东夷人远在战国以前就已经北迁到东北地区居住了,由他们繁衍成后来的满—通古斯各民族。这里值得一提的是,目前学界多数人认为辽契丹是一个蒙古语族民族,而且达斡尔族是契丹后裔的观点广为流行。但是,族名和语言的研究告诉我们,契丹耶律(亦作移剌)氏本是东夷后裔,辽代开国皇帝耶律阿保机原本是挹娄通古斯人。il又可以变读为nil,由此产生了满语的nil-ma“人”,满文写作niyal-ma。

下面,我们研究一下鄂温克族和上古中原尸夷族的关系。对于鄂温克族的起源目前有三种不同的观点:黄河流域说、贝加尔湖说和乌苏里江说。其中的黄河流域说是著名的俄罗斯学者史录国先生在上世纪初提出的,虽然他的观点很少被学者们所接受,但是笔者却以为“黄河流域说”比其他两种说更为可信,有更加可靠的证据。

大约90年以前,史录国指出:“北方通古斯的民族志,在许多实例中,标明北方通古斯人是起源于南方的。”[8]他们是很早就离开中国本部,从黄河流域中下游地区北迁西伯利亚的。“通古斯移民,在满洲与土著的古亚细亚民族遭遇,他们反对通古斯人在那里停留。因此,通古斯各个集团一个接一个地经过满洲(按:中国东北),向人口稀少的西伯利亚移去。”[9]他们是北方通古斯,语言属于满—通古斯语族的北语支(尸夷语族挹娄—通古斯语支)。在向西伯利亚迁徙的过程中有一部留在中国东北地区,他们是“南方通古斯”,其语言属于满—通古斯语族的南语支(夷语族肃慎—满语支)。史录国先生在这里所说的北方通古斯人就是我们所说的尸夷人,研究尸夷人和北方通古斯人的族称以及语言资料可以证明这一点。

在西伯利亚鄂温克语中,“人”被称作ile和beye。下面举几个例子:Дюр илэл或дюр бэел“两个人”、сэвдендери илэ“快乐的人”、дявду илан илэл тэгэтчэчэтын“船上坐着三个人”、Эр илэвэ бу аявулдячавун“我们喜欢这个人”、кэтэмэмэ илэл гулэ дагадун илитчачатын “许多人站在房子附近”、илэлдули хитин “照顾人,关心人”、илэды иргэ(дял), илэ иргэн“人的智慧”、илэды овщество“人类社会”等[10]。

在现代鄂温克语中,原来的复数后缀-л或-лэ已经固化于词中而失去复数意义了,所以今天它的复数形式是илэ-лэ“人们”了。这种重叠使用复数后缀的现象在阿尔泰语系语言中是司空见惯的。

根据庆齐乌斯《满—通古斯语比较词典》,俄罗斯国鄂温克语南部方言的下卡缅通古斯土语、上连斯基土语、尼普斯基土语和吐克敏斯基土语里ile(“挹娄”或“夷勒”、“伊利”)这个词除了表示词义“人”外,也用为民族自称,也就是鄂温克人也自称为Ile“挹娄”或“夷勒”人。илэдит“人的”“鄂温克的”,它可以变为动词илэдит-“说鄂温克语”。在这些词里илэ“人”这个词代表了民族自称鄂温克”,而бэе这个词也有词义“人”,但它不能用作民族自称[11]。另外根据《西伯利亚及远东地区各民族》一书记载,在勒拿河上游、通古斯卡河、维提姆河的一些鄂温克猎民过去一度称自己为“伊利”。当他们跳环舞时呼喊着“伊利……伊坑……鄂温,伊利……伊坑……鄂温”词句[12]。这里的“伊利”就是鄂温克语的илэ“人”,秦汉时写作“挹娄”(东北部族名),就是“夷”的复数形式,本义为“人们、子孙”,进而词义扩展成“氏族、部族”。这是他们从中原地区带来的古老的的民族自称。“伊坑”,通古斯语:跳舞。所以,“伊利……伊坑……鄂温”的意思就是挹娄人,即鄂温克人在跳舞。

鄂温克族的族称Il或Ile“挹娄”或“夷勒”和它的词义,把今天的鄂温克族和上古时期黄河流域下游的尸夷族即东夷族紧紧地连在一起了。这是关于鄂温克族起源的“黄河流域说”的有力证据。那么,鄂温克族的祖先尸夷人是什么时候离开中原地区北迁的呢?根据史录国的说法“通古斯人”“在公元前三千年或者更早”已经在黄河流域中下游地区了。那么,他们的北迁应该发生在此后。尸夷族即东夷后裔建立的殷商政权被周推翻,可能是他们北迁的主要原因。东夷人并没有悉数迁走,战国时期在中原地区仍然有不少的尸夷族部落。他们渐渐地与中原地区的各部族融合了。

中原地区语言融合的结果,使得华夏语和后来在此基础上形成的族际通用语汉语的词汇大大丰富起来,形成了许多同义词和近义词。例如:表示好的词有善、雅、良、优等。善:蒙古语、达斡尔语、满语:sain;雅:鄂温克语:aja。今汉语的善、雅,可能来自上述语言。再看表示年、岁的词。年,鄂温克语:ani,满语:aniya;纪(古代12年为一纪),jil:蒙古语为年、属相;达斡尔语为属相。岁,满—通古斯语:se;蒙古语和达斡尔语:书面语为naso,口语为nas等。所以,今汉语的年、纪、岁等词有可能是在族际通用语汉语形成过程中进入的北方民族语成分。

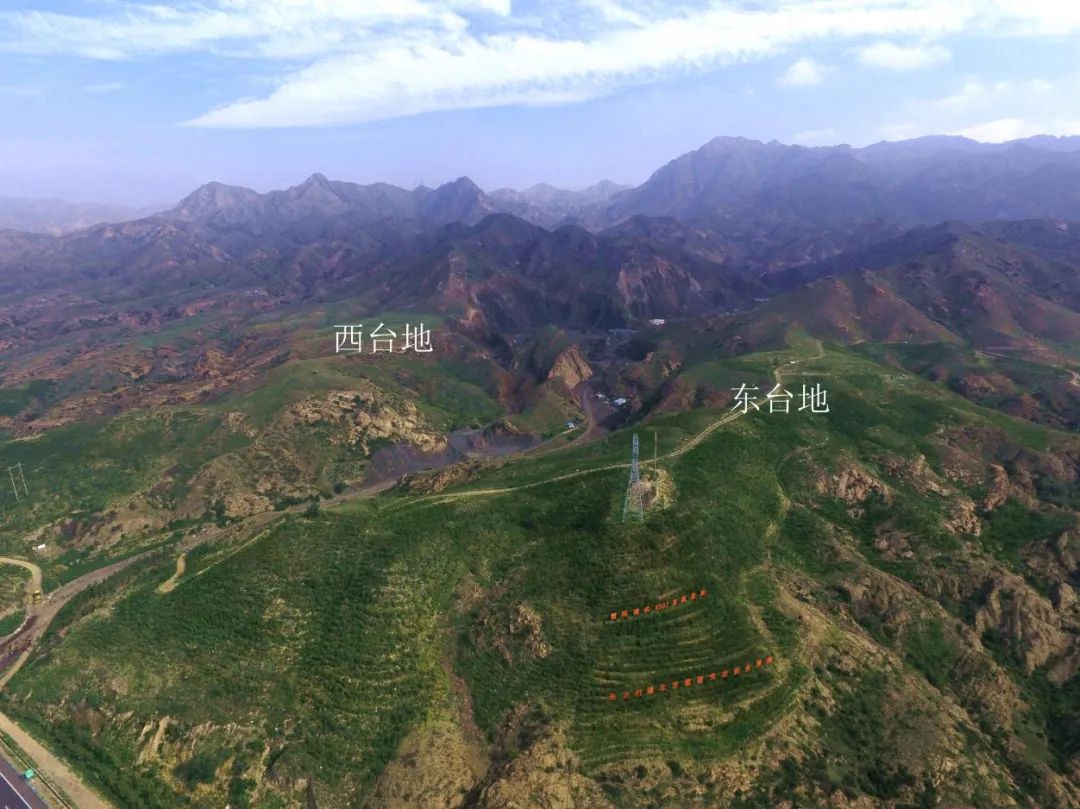

鄂温克族的神话传说也表现出与上古中原地区的神话传说有着渊源关系。这些神话传说,其内容与先秦文献所记载的神话传说相差无几。例如:有类似于《后羿射日》的射日神话《豪英峰》:传说鄂温克人生活的雅鲁河地方,是一片汪洋大海,天空悬着9个太阳。生活在这里的人们,头顶九个太阳,脚边是巨浪沸腾的海水。后来有力大无比的三个兄弟射下了8个太阳[13]。后羿就是带领东夷人推翻夏桀统治的英雄人物。同时我们还注意到“后羿”的“羿”和“东夷”的“夷”是同音字,有可能是同义字。此外还有“洪水再造人类”和“天神抟土造人”的神话[14],与《山海经》等典籍的记载非常相似。

- 上一篇: 陈巴尔虎旗优雅高贵的鄂温克服饰

- 下一篇: 色彩∣巴尔虎草原上的鄂温克民族乡

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论