乌兰夫和他的内蒙古骑兵

乌兰夫和他的骑兵

乌兰夫:中共中央东北局委员兼内蒙古人民自卫军司令员兼政委,1955年上将,排名五十一。

乌兰夫

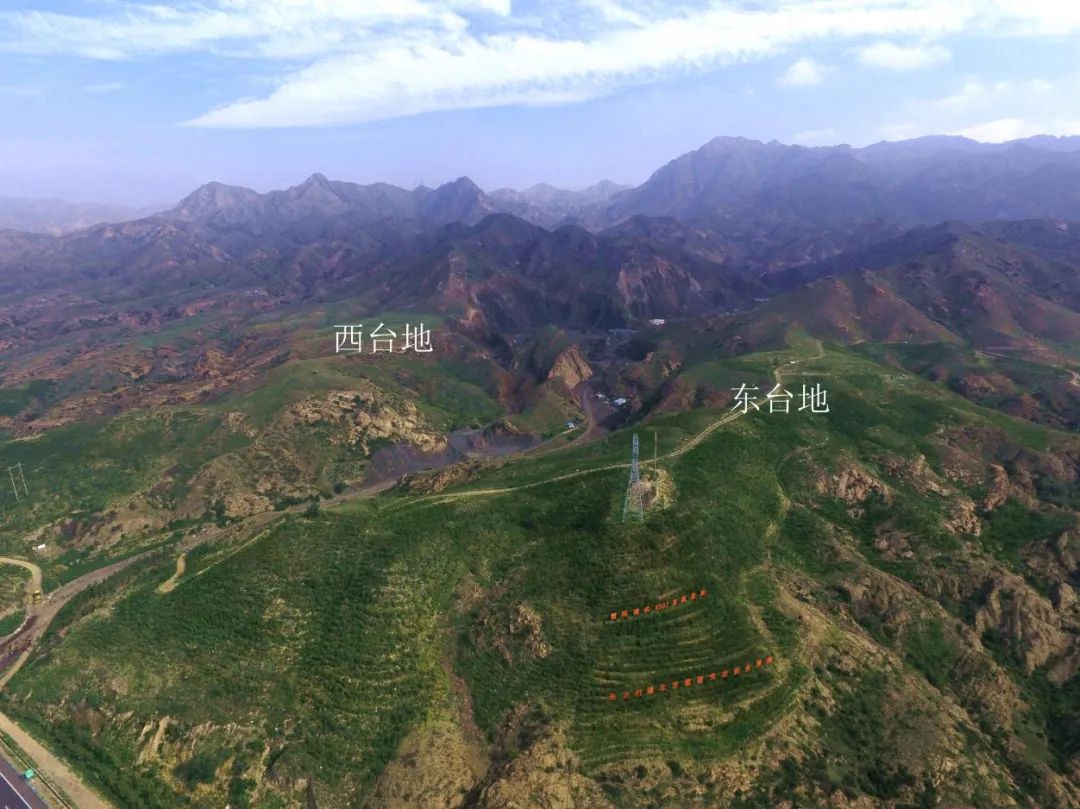

解放战争时期,东蒙地区的内蒙古人民自卫军骑兵一、二、三师(简称"蒙骑一、二、三师")和卓盟纵队主要活动于东北战场。1946年6月,当国民党反动派在美帝国主义支持下悍然发动反革命内战的时候,内蒙古解放区同样遭到了进攻。国民党第71军的三个师,第93军的一个师与蒙奸李守信等相勾结,侵占内蒙古解放区的开鲁、通辽、赤峰、库伦、吉尔嘎朗等地。蒙骑一师,二师、四师(后改为三师)奋起自卫反击,配合兄弟部队,策应东北民主联军的"三下江南,四保临江"战役,与国民党反动派进行了针锋相对,寸土必争的斗争,收复了通辽,保卫了天山(阿鲁科尔沁旗),解放了哲里木盟等广大地区,给进攻之敌以沉重的打击,从而使内蒙古地区成为东北根据地的一部分,成为东北解放战争巩固的后方。

1947年,东北民主联军连续发动夏季、秋季、冬季攻势,取得了辉煌胜利,为我军进行辽沈战役,解放全东北奠定了坚实的基础。在这三次攻势作战中,蒙骑一,二师,在东北民主联军总部的统一指挥下,活动于农安、怀德、康平、彰武、黑山一线,击退增援四平的国民党骑兵部队,并清剿散匪,打击抢粮之敌,四次挺进敌后破袭北宁路,致使敌人的交通线长期不能通车;为扭转东北战局、孤立长(春)沈(阳)之敌发挥了重要作用。内蒙古骑兵部队这次南下作战,长达半年,驰骋于辽西及辽南,毙伤俘敌5018名,缴获各种枪800多支、子弹3万多发及其他军用品,胜利完成了各项战斗任务,受到东北民主联军总部的嘉奖。

1948年1月,内蒙古人民自卫军改称为内蒙古人民解放军,乌兰夫任司令员兼政治委员。后又成立内蒙古军区,乌兰夫担任内蒙古军区司令员兼政治委员。这期间,东蒙地区的部队清剿地主武装和叛匪,参加并保卫土地改革和广泛的民主运动,还进行了新式整军运动。按照东北野战军总部的指示,蒙骑一、二师挺进铁岭、沈阳、新民、彰武地区开辟工作。8月中旬,内蒙古部队又奉命开赴长春前线,坚守在大黑林子镇地区。8月29日,在辽河北岸阿其堡堵截从铁岭逃跑之敌,骑兵健儿乘马冲锋,一举歼灭敌1个营,俘营长以下官兵100多人,缴获轻重机枪7挺,六O炮3门及其他战利品。不久,长春宣告解放,部队又随东北野战军向沈阳,锦州方向进军。

1948年9月,辽沈战役揭开序幕。从攻打锦州、会战辽西到夺取沈阳的52个日日夜夜,内蒙古骑兵部队始终战斗在最前线,配合主力部队胜利完成了战役侦察,占领前进阵地,侧翼威胁阻击突围与远距离追击敌人等战斗任务。许多蒙古族优秀儿女,为了东北的解放献出了宝贵的生命。内蒙古骑兵一师三连连长扎木舍布,指导员敖敦满都拉在大虎山以南至励家窝堡一线保障东北野战军第十纵队阵地右翼安全的战斗中,冒着敌机和火炮的猛烈轰炸,带领全连指战员从敌人侧翼发起冲锋,战马被打死,就徒步与敌人肉搏,不幸英勇牺牲。锦州解放后,内蒙古骑兵部队发挥特长,万马突奔,配合主力追歼妄图从营口乘船南逃的敌五十二军。该敌除军部和二十五师3个团跑掉外,其余全部被歼。至此,辽沈战役胜利结束,东北全境彻底解放。内蒙古部队经过辽沈决战的洗礼和锻炼,也成长壮大为英勇善战的骑兵。辽沈战役结束后,东北野战军挥师关内。内蒙古人民解放军接受了清剿由沈阳、锦州逃窜之敌的任务。5000多名装备精良的匪徒窜至内蒙古的敖汉、奈曼等旗至林东、大板、经棚、八仙洞一带骚扰。他们多数是日军投降以后为蒙奸收买的伪满军警、国兵。1946年至1947年,曾被我内蒙古人民自卫军歼灭的两个骑兵旅,余匪逃至沈阳、锦州,投靠杜聿明、卫立煌。辽沈战役结束后,国民党蒙骑一旅又妄图向内蒙古西窜,接受绥远国民党的指挥,继续与人民为敌。内蒙古人民解放军为追歼这股匪帮,组织骑兵一、二,三师在敌窜扰地区全面清剿。经多次追歼,歼灭了敌匪部,余匪闻风远遁。

一个“受穷”的高干

作者云松(乌兰夫之女)

乌兰夫在全国解放后担任过很多重要的领导职务,用现在的话说,就是所谓的“高官”,应该说是生活很有保障了,但是有两次,他陷入真正的经济窘迫之中,节衣缩食,入不敷出,衣服上摞满补丁……

乌兰夫 云丽文夫妇女儿

父母的津贴刚够给我买奶粉

我的父母大概生育了10多个子女,由于战争年代条件极端严酷,我父母在解放前所生的孩子大多夭折,仅存一子一女。全国解放的时候,我母亲才27岁,可是身体已经受到很大损害,她生下的孩子,根本不能存活。

我是1951年出生的,虽然是早产儿,竟然活了下来,不能不说是一个奇迹。于是,我母亲对我格外呵护,想把这个来之不易的孩子养大。

我因为是早产,加之母亲身体羸弱,我没有母乳吃。我不能喝牛奶,一喝牛奶就生病,而且病得很厉害。母亲急得团团转的时候,她的一位读过医科大学的朋友来看她,并且送给她一个奶粉罐头,对她说:试试这个,也许小孩子能接受。说起来也怪,我很喜欢吃这种罐头奶粉,人也健康起来。接着问题也出现了。这种奶粉实际名称应该叫代乳粉,主要成分是米粉,本来也不是什么贵重物件,但是这种代乳粉是美国生产的,1949年后,美国从解放前对中国实行商品倾销政策变成对新中国实行全面经济封锁,婴儿食品和药品都在禁运之列。市面上这种罐头越来越少,价格也贵起来。当时国家对军队和干部实行供给制,就是保障吃饭(大灶、小灶)、每年发几套衣服,完全比照军队那种形式,除此之外,每月还有很少一点津贴。我父母的津贴合起来,刚好能买这样一个米粉罐头,恰好够我一个月吃的。开始的时候我母亲还不怎么在意,时间一长,问题就出现了。首先是我上面还有两个哥哥姐姐,他们已经到了上小学的年龄,虽然他们可以和我母亲一起吃大灶,可是穿衣服怎么办?维持一个家庭或多或少总需要一点钱,可是我父母手里一点钱也没有了。于是我的哥哥姐姐只能永远穿着大人改制的旧衣服,上面满是各种补丁,我不记得他们穷乏形状,但是可以肯定,他们快乐的红领巾时代,多少打了点折扣。有一次过年闲暇,我父亲出门给大家拜年,我的哥哥姐姐跟在后面,他们身上五光十色的补丁与过年的气氛多少有点不协调。有位同志有些奇怪,问道:这两个孩子是谁的?旁边一位用胳膊捅捅他,说:嘘!小声点!这是乌兰夫同志的孩子。这些话恰好被我母亲听见,那个时候,孩子穿得差一点,不是什么大问题,主要是我父亲的衣服也出现问题了,因为他的衣服被派作多种用途,自己穿的就不够了,父亲有国务活动,也有外事任务,衣服上都是补丁显然很不合适。

“刺绣大师”的用武之地

我的母亲从小学刺绣,她开始在我姐姐的旧衣服上点缀各种花朵,可是渐渐的这些缝纫量越来越大,特别是我父亲的衣服,要补缀得完全看不出痕迹,很是费神费力。母亲自己的工作已经很紧张,对大量的家务活感到力不从心,于是想起自己的姑母来了。

我母亲的姑母——我呼之为姑姥姥,是位有些传奇色彩的老人家,她的丈夫任子华,干过地下党,在保护王若飞的工作中出过大力。我的姑姥姥是刺绣方面的高手,如果刺绣水平可以用学位来形容的话,那她应该是博士生导师这样的人物了。过去封建家庭的女孩子,必须有绣花女红的才能,一件绣品,如果得到我姑姥姥的认可,那就像大学毕业那般荣耀。我的姑姥姥在解放后也是真心的喜悦,只是有一件事纳闷:解放后的女孩子工作的工作,学习的学习,差一点水平的也去上工农速成学校,没有人再需要绣花了!姑姥姥在英雄无用武之地的时候,突然接到侄女的邀请,真是又惊又喜,她以为政府主席的家里,一定会有什么高贵精细的活计等着她,让她大展宏图。没有想到的是,姑姥姥到了我家里,看到的竟然是粗白布衬衫和旧军装!一直到现在,我在翻阅父亲上世纪50年代的照片时,无论他是在参加会议还是和农牧民聊天,我总是习惯仔细端详父亲的衣服,希望找到母亲和姑姥姥缝补过的痕迹。

“水果费”风波

母亲在经济困窘的时候,也想过“创收”的问题。我父亲因为是领导干部,吃的是小灶,按照规定,他在午饭后有一个苹果或者梨的待遇,我母亲就打起这个苹果的主意来了。她找到管理员,对管理员说,以后不要给我父亲吃水果了,这份水果钱交给她,由她来安排。开始管理员不同意,但是经不住我母亲软磨硬泡,只好答应了。管理员倒不是怕她,那时候同志之间很平等,即使是领导的夫人也一样,管理员能“徇私”,主要因为我母亲是他们的文化教员,这些工作人员大都是苦孩子或者放牛娃出身,参加革命的时候一字不识,现在都能读书写信,当然对老师很尊敬。现在想起来,水果钱也不过是几块钱吧,可是对母亲来说简直是雪中送炭。可是她高兴了没有多久,轰轰烈烈的“三反”“五反”运动开始了。“三反”运动主要是整肃共产党取得政权后滋生的“贪污、浪费和官僚主义”问题。一次党小组的会议上,管理员揭发说,他想了好几天,认为我母亲挪用首长的水果钱就是变相的贪污,然后他检讨了自己自由主义、原则性不强等等。母亲一听就跳起来了。对他们来说,贪污是极端邪恶的行为,染指国家的财富和老百姓的血汗,那是罪不可宥。母亲当然受不了这样的指责,她气呼呼地说,父亲的钱给孩子用难道是贪污吗?再说,乌兰夫同志早说过他用不着吃水果了,不信,大家可以去问!管理员也跳起来了,说:水果费是组织上规定的,该作什么就作什么,挪用就是不对,谁作证都不行!这件事情闹得不亦乐乎,最后还是上级出来调停。我母亲后来不理管理员了,觉得他胡闹;管理员也不理我母亲了,觉得自己做得对。风波过后,我母亲没有了零用钱,父亲饭后又吃到了水果。只是母亲有些迁怒于父亲,当父亲习惯性地把苹果切开,乐呵呵地分给孩子们的时候,母亲就会愤愤地把孩子们带走。

70年代初,我父母从湖南回到北京,那位管理员来看他们,他已经是外省的一位基层领导了,他提着一包水果,一见我父母的面就哭了,那是一种革命队伍中的情谊。母亲说,那位管理员回忆起当年那件事情,仍然觉得自己很在理。过去听到母亲讲这件事的时候,我觉得这位管理员有点“一根筋”,现在想起来,竟然有着说不清的感动。

“文革”初期,父母的工资用来交房租

“文革”开始后,父亲受到了某些人诬陷,从地方民族主义上升到反党叛国集团,中央为了查清问题,也为了保护他,把他转移到总参第五招待所,后来转到北京郊区一处军队管辖的院子里。谁也没有想到,他的经济困难便从这里开始。总后管理部门给了我父亲一个奇怪的通知:缴纳军队住房的房租。数字几乎是我父母工资的全部。

在50年代供给制的时候,我虽然用去了我父母的全部津贴,但是他们还有饭吃,国家也发衣服。现在的情况可就不一样了。现在他们必须用最少的钱维持最低限度的生活。

从1966年到1969年,我难以想象我父母的困难到了什么样的程度,只是后来听到我父亲开玩笑,说我母亲“巧妇难为无米之炊”。在最冷的冬天,部队的同志给我父亲送来一套军棉衣,这套衣服伴随我父亲走过数个寒暑,夏天把棉花取出来作单衣,冬天把棉花重新絮进去。后来颜色泛白了,我母亲请战士买了五分钱一包的染料,把衣服染成了蓝色。我一直保留了这套衣服,只是那些粗大的针脚已经不像母亲的手工,母亲说布太旧了,针线太密衣服就会绽裂。

1969年之后,“一号命令”下达,许多老干部离开北京,我父母来到了毛主席的家乡湖南。70年代初,我的父母回到北京。最让我印象深刻的是,中央办公厅的同志告诉他,他们接到过群众来信,都是当年经手我父亲“房租”的普通军队干部,有的同志已经转业,他们先后给中央写信,反映这种奇怪的收费方式,认为是不合理的。中办的同志说,他们已经核查了这一事情,想把钱退回给我的父亲。“事情已经过去了,就留在总后吧。”我父亲笑了笑,风趣地说,“算我缴了一笔部队建设费,不是很好吗?”

- 上一篇: 神秘的内蒙古骑兵——(终结)

- 下一篇: 写在纪录片《内蒙古骑兵》开播之际——我区著名作家萨仁托娅

蒙公网安备15052402000126号

蒙公网安备15052402000126号

发表评论